深入解读LYSA大B细胞淋巴瘤诊疗指南,涵盖诊断、分期、一线治疗、复发/难治性疾病的CAR T细胞和双特异性抗体疗法,以及特殊患者群体的管理建议。为患者及家属提供全面、权威的治疗方案与用药指导,了解最新进展与海外用药选择。 Read More... "大B细胞淋巴瘤最新诊疗指南:CAR T、双抗等治疗方案深度解析"

癌症手术不仅是切除肿瘤,围手术期管理对患者长期预后至关重要。最新的肿瘤麻醉综述揭示了麻醉药物(如挥发性麻醉药、丙泊酚)和围术期因素(如体温、营养、输血)如何影响免疫功能和癌症复发风险。文章重点解读了ERAS(术后快速康复)和RIOT(回归预期的肿瘤治疗)策略,为患者提供了优化手术效果、尽快恢复后续抗癌治疗的科学指导。 Read More... "癌症手术麻醉新标准:肿瘤麻醉如何影响复发与长期生存率?ERAS与RIOT深度解析"

《自然·代谢》最新研究揭示,饮食限制(DR)能够通过重编程CD8阳性T细胞的代谢命运,增强其抗肿瘤活性,并有效限制T细胞耗竭。在黑色素瘤和乳腺癌模型中,饮食限制与抗PD-1免疫治疗联用展现出显著的协同作用,大幅延长无肿瘤生存期。这一发现为克服免疫检查点抑制剂耐药性,制定癌症患者的饮食干预指南提供了新的科学依据。 Read More... "克服免疫耐药:饮食限制如何重编程T细胞,协同增强抗PD-1治疗效果?"

髓外多发性骨髓瘤(EMM)是一种极具侵袭性的难治性血液肿瘤。梅奥诊所最新研究显示,使用现成的双特异性抗体Talquetamab联合Teclistamab进行双靶点免疫治疗,在90名患者中实现了79%的总缓解率,且疗效持久。本文深度解读该疗法的机制、临床数据及患者关注的用药选择与注意事项。 Read More... "难治性髓外多发性骨髓瘤新突破:双特异性抗体Talquetamab+Teclistamab疗效与获取渠道"

针对晚期胃癌、食管癌及胃食管结合部腺癌的一线治疗,评估抗TIGIT抗体Domvanalimab联合抗PD-1抗体Zimberelimab及化疗的III期STAR-221研究因中期分析未显示OS获益,被建议终止。本文深度解读该试验失败的原因、数据细节,并探讨胃肠道肿瘤免疫治疗的最新进展与现有标准治疗方案(如Nivolumab)。 Read More... "TIGIT抑制剂Domvanalimab联合PD-1抗体治疗胃癌/食管癌失败:STAR-221研究终止对患者有何影响?"

2025 SABCS最新研究显示,针对三阴性乳腺癌(TNBC)患者,术后通过肿瘤知情循环肿瘤DNA(ctDNA)检测微小残留病灶(MRD)状态,可精准评估远处复发风险。MRD阳性患者复发风险高达30倍。该发现为TNBC的个性化辅助治疗和随访提供了关键指导,帮助患者选择更积极的治疗方案。 Read More... "TNBC乳腺癌新辅助治疗后,ctDNA MRD检测如何精准预测远处复发风险?"

中国癌症基金会(CCF)作为国家级公益组织,在肿瘤防治中扮演着关键的资源整合者角色。本文深入解读CCF如何通过权威科普、患者教育和援助项目,帮助癌症患者及其家属辨别信息真伪,获取科学知识,并提供医院诊疗之外的社会支持与关爱。 Read More... "癌症患者如何获取权威信息?国家级公益组织肿瘤防治与援助模式解读"

聚焦 ASH 2025 年会数据,专家深度解读急性髓系白血病(AML)、多发性骨髓瘤(MM)和边缘区淋巴瘤(MZL)的治疗新趋势。重点分析 PARADIGM 研究中维奈克拉+阿扎胞苷在AML中的应用、CAR-T (liso-cel) 在MZL中的长期疗效,以及双特异性抗体(特立妥单抗、林沃塞塔单抗)在MM中的突破性进展,为患者提供最新的治疗选择和用药指导。 Read More... "2025 ASH 年会重磅解读:AML、多发性骨髓瘤治疗迎来新标准?维奈克拉、双抗最新方案与疗效分析"

胶质母细胞瘤(GBM)是难治性脑肿瘤的代表。麻省总医院的最新研究将1型单纯疱疹病毒(HSV-1)进行基因工程改造,使其成为具备精准靶向、直接溶瘤和免疫重塑功能的新型溶瘤病毒。该病毒能特异性识别GBM细胞,并在肿瘤局部释放IL-12、抗PD-1抗体等五种免疫调节分子,成功将“冷肿瘤”转化为“热肿瘤”,在临床前模型中显著延长了生存期,为GBM患者带来了突破性的治疗新希望。 Read More... "胶质母细胞瘤(GBM)治疗新突破:新型溶瘤病毒如何重塑免疫微环境?"

PALLAS研究的长期随访数据显示,在调整了复发后治疗因素后,哌柏西利(Palbociclib)联合内分泌治疗用于HR+/HER2–早期乳腺癌,并未带来显著的总生存期(OS)益处。研究发现,接受辅助哌柏西利的患者在复发后使用CDK4/6抑制剂的比例显著降低。本文详细解读PALLAS研究的最新数据,并对比阿贝西利(Abemaciclib)的成功,为患者提供早期乳腺癌辅助治疗的用药选择指导。 Read More... "哌柏西利(Ibrance)辅助治疗HR+/HER2–乳腺癌:PALLAS研究长期OS数据解读与用药选择"

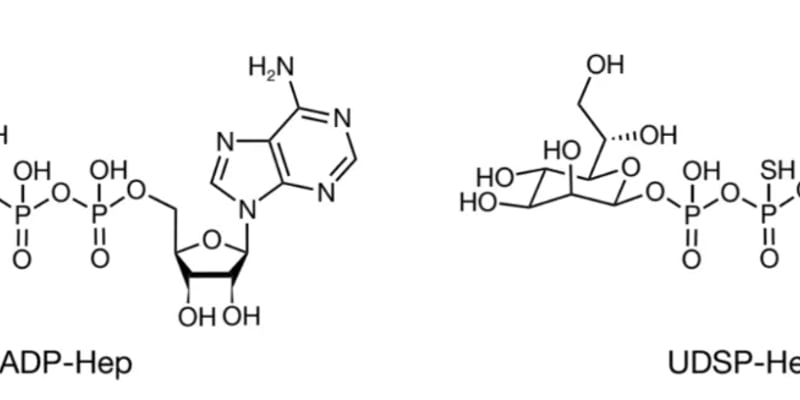

邵峰院士团队在《自然》杂志上发表重要研究,揭示了ALPK1激动剂作为新型癌症免疫疗法的巨大潜力。ALPK1激动剂(如PTT-936)通过激活先天免疫系统,有效将“冷肿瘤”转化为“热肿瘤”,有望克服现有STING和TLR激动剂的局限性,为免疫检查点抑制剂耐药的实体瘤患者带来新的联合治疗选择。 Read More... "ALPK1激动剂:新型免疫疗法突破“冷肿瘤”困境,实体瘤联合治疗新希望"

浙江大学顾臻教授团队在《Cell》上发表重磅研究,开发出一种新型IgE-致敏肥大细胞(IgE-MCs)平台,用于精准递送溶瘤病毒(OVs)。该策略利用肥大细胞的天然归巢特性,实现抗原依赖的肿瘤特异性释放,并释放CCL3重塑免疫微环境,显著增强抗肿瘤T细胞反应,为个体化癌症免疫治疗提供了新的方向和希望。 Read More... "《Cell》重磅:利用肥大细胞天然特性,实现抗原导向的癌症精准免疫治疗"

哈尔滨医科大学等团队在《Cell Reports》上揭示了肝细胞癌(HCC)发生的新机制:DHCR24蛋白的乙酰化修饰通过维持胆固醇合成,并积累7-酮胆固醇,从而驱动HCC生长。研究强调DHCR24-7-酮胆固醇-p62轴是HCC的潜在治疗靶点。更重要的是,FDA批准的药物厄贝沙坦被发现能抑制该通路,在动物模型中展现出抗肿瘤潜力,为肝癌患者提供了代谢靶向治疗的新方向,值得关注其后续临床研究进展。 Read More... "肝细胞癌(HCC)治疗新靶点:DHCR24代谢通路与FDA药物厄贝沙坦的抗癌潜力解析"

本文深度解析一例复杂的转移性结直肠癌(mCRC)病例,患者携带BRAF V600E、MET、NRAS等多基因突变,历经多线治疗后疾病进展。国际分子肿瘤委员会(MTB)如何基于全面的多基因检测结果,为患者制定埃万妥单抗、曲美替尼、瑞戈非尼等定制化联合治疗方案?了解难治性mCRC的最新靶向治疗策略、耐药机制及海外用药选择。 Read More... "转移性结直肠癌多基因突变怎么办?BRAF/MET/NRAS复杂突变患者的靶向治疗新策略与海外用药选择"

ASCENT-03 III期临床研究的患者报告结局(PROs)显示,戈沙妥珠单抗(Trodelvy)在未经治疗的晚期三阴性乳腺癌(TNBC)患者中,相比化疗显著维持并改善了身体机能和生活质量(QOL)。本文深度解读该ADC药物的疗效数据、副作用管理,并提供海外用药选择和获取渠道信息,为TNBC患者提供最新的治疗参考。 Read More... "戈沙妥珠单抗(Trodelvy)治疗晚期TNBC:ASCENT-03 QOL数据、疗效与海外购买渠道解析"

乳腺癌幸存者常受“化疗脑”困扰,严重影响生活质量。最新的ENHANCE II期临床试验结果显示,针灸能显著改善患者报告的认知困难,甚至在客观认知测试中表现出优势。本文深入解读该研究数据,分析针灸作为非药物支持治疗方案,如何帮助乳腺癌患者应对癌症相关认知障碍,并探讨其作用机制与适用人群,为寻求改善生活质量的患者提供新的治疗选择。 Read More... "乳腺癌“化疗脑”怎么办?最新临床研究揭示针灸改善认知障碍的真实效果与机制"

卡度尼利单抗(Cadonilimab)是一种PD-1/CTLA-4双特异性抗体,已在中国获批用于一线治疗晚期胃癌/胃食管结合部腺癌。本文详细解读了关键III期COMPASSION-15试验的OS和PFS数据,揭示了该药在HER2阴性、PD-L1全人群中的显著生存获益,并介绍了FDA批准启动全球III期试验的最新进展,为胃癌患者提供了新的治疗选择和海外购药参考。 Read More... "卡度尼利单抗一线治疗晚期胃癌:III期数据、疗效优势与海外用药选择"

2025 SABCS最新数据显示,帕博利珠单抗(Keytruda)联合术前放疗显著提升HR阳性、HER2阴性早期乳腺癌患者的T细胞浸润,尤其在非Luminal A型肿瘤中显示出更高的病理完全缓解率。本文深入解析TBCRC-053试验结果,为高风险乳腺癌患者提供新的治疗思路与海外用药选择。 Read More... "帕博利珠单抗联合放疗:HR+/HER2-早期乳腺癌治疗新突破与疗效解析"

LimiTEC试验中期数据显示,特立妥单抗(Teclistamab)在复发/难治性多发性骨髓瘤患者中,治疗6-9个月后停药与持续治疗的疗效相当,且能维持持久缓解。本文深入解析了该临床研究的PFS数据、再治疗效果及BCMA靶点丢失对预后的影响,为多发性骨髓瘤患者提供了新的治疗策略选择和用药指导。 Read More... "多发性骨髓瘤新突破:特立妥单抗(Teclistamab)停药方案与持续治疗疗效相当?LimiTEC研究深度解读"

我国学者在《自然通讯》发表研究,揭示胰腺导管腺癌(PDAC)免疫疗法效果不佳的关键机制。研究发现,UBE2D3酶在炎症环境下介导抗原呈递障碍,导致肿瘤免疫逃逸。这一发现为PDAC免疫治疗提供了新靶点,有望改善患者预后。 Read More... "胰腺导管腺癌免疫疗法为何效果不佳?揭秘UBE2D3介导的免疫逃逸机制与潜在新靶点"