实体瘤治疗面临的一大挑战是如何将药物有效递送至肿瘤核心。 肿瘤内部致密的细胞外基质(ECM)像一道屏障,常常阻碍包括靶向药和抗癌药在内的纳米药物深入渗透,限制了治疗效果。近年来,为纳米药物安装“驱动器”以主动穿透肿瘤组织,成为癌症治疗领域的研究热点。

近期,一项发表在《Journal of Controlled Release》上的临床研究展示了一种创新策略:利用磁热(MH)效应和磁振荡(MO)技术,显著增强了纳米粒子在生物组织(如实体瘤)中的扩散能力。这项由北京科技大学乐恺教授和国家纳米科学中心王磊研究员团队合作的研究,不仅为提高药物递送效率提供了新方法,也为理解微纳机器人在体内的运动机制提供了理论基础。

磁场驱动:提升纳米药物肿瘤渗透的新方法

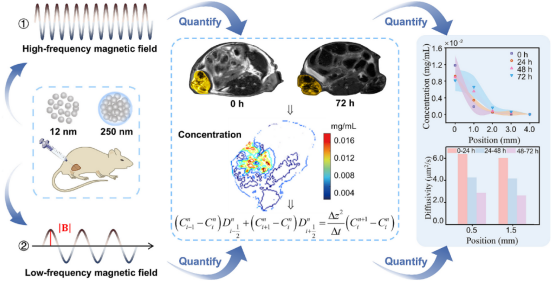

研究团队构建了具备磁响应和磁共振成像(MRI)能力的磁性纳米粒子,并在猪肝组织和小鼠纤维肉瘤模型中进行了体外与体内实验。通过高场MRI技术,研究人员精确追踪并量化了磁场调控下纳米粒子的扩散过程,建立了动态扩散模型。

图1. 磁性纳米粒子及其组装体在肿瘤中的增强扩散研究示意图

研究发现:扩散效率显著提升

实验结果令人鼓舞:

- 磁振荡(MO)效果显著: 低频振荡磁场(15 Hz)驱动下,纳米粒子在纤维肉瘤中的整体扩散率相比未处理组提升了4.45倍。

- 磁热(MH)与磁振荡(MO)协同增效: 当两种技术结合使用时,纳米粒子在肿瘤组织中的扩散效率更是达到了惊人的5.54倍(相较于对照组)。

这表明,通过外部磁场的精确调控,可以有效克服实体瘤的物理屏障,将纳米药物更深、更均匀地分布到肿瘤内部。

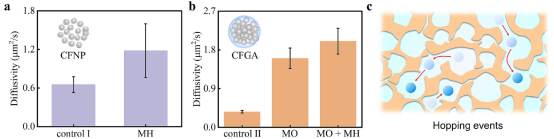

图2. (a, b) 纳米粒子及其组装体在肿瘤内扩散系数变化。(c) “跳跃扩散”机制示意图

“跳跃扩散”:揭示增强扩散背后的机制

研究团队提出了“跳跃扩散”理论来解释这一现象。他们认为,纳米粒子在多孔的生物组织中容易被“困住”。外部磁场的作用,无论是通过磁热还是磁振荡,都增加了粒子“跳跃”出束缚的概率,从而增强了整体扩散。

- 磁热效应(MH): 高频交变磁场(115 kHz)使磁性纳米粒子产热。这种局部加热不仅能帮助粒子克服能量障碍实现“热激活跳跃”,还可能通过引起血管舒张、增强间质流等方式,间接促进粒子扩散。

- 磁振荡效应(MO): 低频振荡磁场(15 Hz)使纳米粒子产生往复运动。这种物理上的搅动直接改变了粒子与周围环境的相互作用,增加了其摆脱束缚、移动到新位置的可能性,从而更有效地促进扩散。

研究意义与未来展望

这项临床研究成果为提高纳米药物(包括携带靶向药或抗癌药的纳米载体)在实体瘤内的递送效率提供了强有力的证据和新策略。通过磁场引导药物更深入肿瘤,有望显著提升癌症治疗的效果,降低潜在的副作用。同时,“跳跃扩散”机制的提出,也为未来设计更高效的微纳医疗机器人、实现精准药物递送提供了重要的理论指导。

了解最新的癌症研究进展和治疗方案对于患者至关重要。如果您对靶向药、仿制药或最新的癌症治疗资讯感兴趣,可以访问MedFind抗癌资讯板块获取更多信息。对于治疗过程中遇到的问题,MedFind AI问诊或许能提供一些初步的解答和帮助。

张西龙和张令泽为该论文的共同第一作者,北京科技大学热科学与能源工程系乐恺教授为通讯作者。