导语

EGFR外显子20插入(Exon 20ins)突变是非小细胞肺癌(NSCLC)中一类棘手的罕见突变,因其结构特殊,常对传统EGFR靶向药不敏感。然而,这类突变内部存在高度异质性,不同亚型对药物的反应千差万别。本文将通过一例真实的临床病例,深入探讨一种罕见的近环突变P772_H773insGNP,揭示为何患者在二线使用舒沃替尼(sunvozertinib)治疗失败后,却能在六线治疗中对伏美替尼(furmonertinib)产生长达10.5个月的持久响应,为该亚型患者的精准治疗提供了宝贵的临床证据。

患者的曲折治疗之路

故事的主人公是一位47岁的男性,有长期吸烟史。2020年8月,他因体检发现肺部阴影,最终被确诊为右肺上叶腺癌IV期(T3N1M1a)。由于经济原因,他最初未进行基因检测,而是入组了一项临床试验,接受化疗联合抗血管生成和PD-1抑制剂的一线治疗,疾病稳定了约12个月后出现进展。

疾病进展后,患者的咳嗽、胸痛症状加重,并出现了脑转移。此时,基因检测终于揭示了病因——EGFR外显子20插入突变(P772_H773insGNP)。基于这个结果,他入组了另一项临床试验,开始接受二线治疗,口服专门针对Exon 20ins突变的靶向药舒沃替尼。尽管初期评估为部分缓解(PR),但治疗过程并不顺利,患者出现了严重的肝功能异常,不得不将药物剂量从300mg减至200mg。遗憾的是,治疗仅维持了约4个月,影像学检查便提示疾病再次进展。

在接下来的治疗中,患者又先后尝试了含铂化疗联合贝伐珠单抗(三线)、BR790联合安罗替尼(四线)、吉西他滨联合化疗及免疫治疗(五线)等多种方案,但都因疾病进展或严重不良反应而终止。面对一次次的失败,治疗似乎陷入了绝境。

柳暗花明:伏美替尼六线治疗显奇效

经过多线治疗失败后,医疗团队在查阅文献和深入讨论后,决定为患者尝试第三代EGFR-TKI伏美替尼作为六线治疗。令人惊喜的是,这次尝试取得了意想不到的效果。治疗仅两个月后,复查CT便显示患者的肺部病灶及转移灶明显缩小,胸腔积液稳定,疗效评估为部分缓解(PR)。

▲图1 各时间点CT影像(F图显示伏美替尼治疗后病灶缩小)

更重要的是,这种疗效是持久的。截至末次随访,患者仍在持续接受伏美替尼治疗,其无进展生存期(PFS)已超过10.5个月,生活质量也得到了显著改善。这一结果无疑为这位历经坎坷的患者带来了新的希望。

▲图2 患者治疗时间线

为何舒沃替尼耐药,伏美替尼却有效?

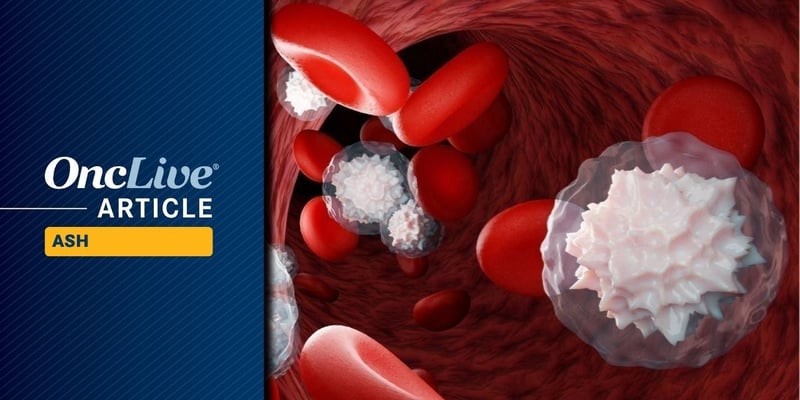

同一类突变,为何两种看似相似的药物疗效差异如此之大?关键在于EGFR ex20ins突变的高度异质性。该突变主要发生在C螺旋和其下游的环区,而环区又可细分为近环区和远环区。本例患者的P772_H773insGNP突变正是一种位于近环区的罕见亚型。

▲图3 EGFR 20插入结构和不同药物的结合位点

舒沃替尼和伏美替尼虽然同为第三代EGFR-TKI,均源于奥希替尼(Osimertinib)的结构优化,但微小的结构差异可能导致它们与不同突变亚型的结合能力不同。本病例的结果强烈暗示,P772_H773insGNP这一近环突变亚型可能对伏美替尼具有独特的敏感性,而对舒沃替尼则不敏感。此前也曾有报道称,另一种近环突变(N771_P772insH)患者在接受伏美替尼治疗后获得了长达10个月的PFS,这进一步佐证了伏美替尼在特定近环突变中的治疗潜力。

EGFR ex20ins 突变治疗的未来方向

EGFR ex20ins突变肺癌的治疗正在快速发展。除了舒沃替尼和伏美替尼,还有双特异性抗体埃万妥单抗(amivantamab)联合化疗方案获批一线治疗,显示出优于单纯化疗的疗效。而一些早期的药物,如第一、二代的阿法替尼(Afatinib)等,对大多数Exon 20ins突变效果不佳。这充分说明,我们不能将Exon 20ins视为一个单一的疾病实体。

对于患者而言,精准的基因检测和对突变亚型的深入理解至关重要。根据特定的突变位置(如C螺旋、近环区或远环区)和具体的插入序列来选择最合适的靶向药物,是实现个体化精准治疗、最大化患者获益的关键。在面临复杂的治疗决策时,寻求专业的第二诊疗意见尤为重要。您可以尝试使用MedFind AI问诊服务,获取个性化的信息支持。对于需要靶向药物的患者,了解海外靶向药的获取渠道也同样关键。

结论

本病例首次报道了携带罕见EGFR ex20ins近环突变P772_H773insGNP的晚期非小细胞肺癌患者,在对舒沃替尼耐药后,从六线伏美替尼治疗中获得了显著且持久的临床获益。这一发现不仅为该特定亚型患者提供了新的治疗选择,也再次强调了根据突变亚型进行个体化治疗的极端重要性。未来,需要更多基础研究和更大规模的临床数据来验证这一发现,从而不断优化EGFR ex20ins突变肺癌的治疗策略。