引言

对于可手术切除的非小细胞肺癌(NSCLC)患者而言,如何有效降低术后复发和远处转移的风险,是提高长期生存率的关键。近年来,围手术期(包括术前新辅助和术后辅助)采用化疗联合免疫检查点抑制剂的治疗方案备受关注。一项发表在《JAMA Network Open》上的最新回顾性研究,为我们揭示了这一联合疗法在真实世界中的具体疗效。

研究设计与患者情况

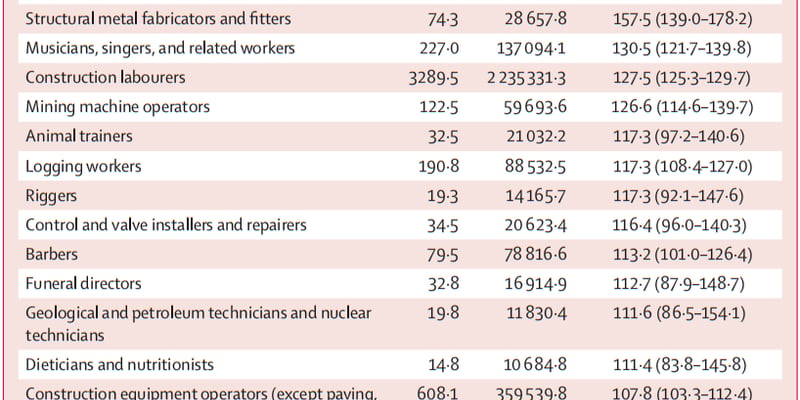

该研究基于Flatiron Health数据库,纳入了1,334名在2020年1月至2023年10月期间诊断为II-IIIA期、并接受了手术切除的非小细胞肺癌患者。研究人员将这些患者分为两个队列进行分析:

- 新辅助治疗队列(424人): 患者在术前接受了以铂类为基础的化疗,联合纳武利尤单抗(Nivolumab)或帕博利珠单抗(Pembrolizumab)的免疫治疗。

- 辅助治疗队列(910人): 患者在术后接受了铂类双药化疗,随后使用阿替利珠单抗(Atezolizumab)或帕博利珠单抗(Pembrolizumab)进行巩固治疗。

核心发现:围手术期免疫联合化疗显著改善生存

研究结果显示,无论是术前还是术后接受免疫联合化疗,患者都获得了良好的生存数据。具体来看:

- 在18个月时,新辅助治疗队列的临床无远处转移生存率(DMFS)为80.2%。

- 在18个月时,辅助治疗队列的临床无远处转移生存率(DMFS)为83.0%。

当按分期进行细分分析时,我们能看到更详细的数据:

- 新辅助治疗:II期患者的18个月DMFS为81.5%,IIIA期患者为78.9%。

- 辅助治疗:II期患者的18个月DMFS为87.3%,IIIA期患者为77.4%。

这些数据有力地证明,在手术前后整合免疫疗法能够有效控制肿瘤的远处扩散,为患者带来切实的生存获益。

PD-L1表达水平与疗效关系

PD-L1表达水平通常被用作预测免疫治疗疗效的生物标志物。然而,在这项研究中,一个有趣的发现是,无论是在新辅助治疗队列还是辅助治疗队列中,患者的PD-L1表达水平高低与无远处转移生存率之间并未观察到显著差异。这提示,对于可切除非小细胞肺癌患者,即使PD-L1表达水平不高,也可能从围手术期免疫联合化疗中获益。

转移模式与临床应用趋势

在研究期间出现远处转移的132名患者中,最常见的转移部位为脑部(34.8%)、骨骼(28.0%)和胸膜(14.4%)。此外,研究还观察到,从2022年到2023年,围手术期免疫联合化疗的应用比例显著增加,反映出临床医生对该方案信心的增强。

结论与展望

这项大型回顾性研究的结果表明,对于可手术的非小细胞肺癌患者,无论是在术前还是术后,化疗联合免疫治疗都是一种极具前景的治疗策略,与良好的无远处转移生存率相关。随着临床实践的不断深入,如何进一步优化患者选择、解决治疗壁垒,将是未来研究的重点。如果您对纳武利尤单抗、帕博利珠单抗等药物的疗效、价格或购买渠道有任何疑问,MedFind团队将为您提供专业的资讯与支持服务。