近几十年来,儿童癌症的治疗取得了显著进展,治愈率大幅提高。然而,随之而来的是一个日益令人担忧的问题:儿童癌症幸存者中出现第二原发性肿瘤(即与首次癌症无关的新发癌症)。

近期发表在《Cancer Discovery》杂志上的一项由西班牙研究人员主导的研究,为揭示这些二次肿瘤的分子原因提供了新线索。研究团队发现了化疗留下的持久性基因组改变——所谓的突变特征,这些改变可能在后续恶性肿瘤的发生发展中起作用。

尽管儿童癌症(通常被称为发育性癌症)在所有癌症病例中占比较小,但全球每年约有40万儿童受到影响。在同一个孩子身上发生两种不相关的癌症虽然罕见,但一旦发生,深入了解其潜在原因能为癌症的发生机制提供新的见解。这些发现有助于改善儿童肿瘤学的早期诊断,并为未来的治疗和监测策略提供信息。

二次肿瘤的促发因素

二次肿瘤的发生受多种因素影响,包括首次癌症治疗的类型和强度、初次诊断时的年龄、遗传易感性以及原始肿瘤的生物学特征。

“尽管我们知道多年前接受的化疗与二次肿瘤的发生有关,但我们不能总是确定它是否直接由药物的致突变作用引起,”该研究的主要作者Mònica Sánchez-Guixé博士解释说,“我们确定的是,这些疗法增加了孩子体内的突变负荷,这对他们的长期健康影响提出了重要问题。”

最常见的二次肿瘤类型

虽然相对罕见,但二次恶性肿瘤是儿童癌症治疗严重的长期并发症。根据最新的临床数据和文献回顾,这些二次肿瘤主要分为两大类:血液系统肿瘤和实体瘤。

在血液系统癌症中,急性髓系白血病(AML)和骨髓增生异常综合征(MDS)是最常报告的类型。这些疾病与先前的化疗和放疗密切相关,特别是暴露于鬼臼毒素衍生物和烷化剂。霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤也在曾接受其他癌症治疗的幸存者中观察到。

在实体瘤方面,儿童癌症幸存者中最常见的二次肿瘤包括乳腺癌、甲状腺癌和骨肉瘤。肺癌、结直肠癌、黑色素瘤和中枢神经系统肿瘤等其他二次癌症也有记录,但相对不常见。更罕见但有报告的包括头颈癌、膀胱癌、前列腺癌和某些神经内分泌肿瘤。

对于这些复杂的二次肿瘤,寻找合适的治疗方案至关重要,有时可能需要特定的靶向药或仿制药。了解不同药物的作用机制和获取途径,能帮助患者和家属更好地应对挑战。

涉及的发生机制

研究团队利用先进的全基因组测序技术,分析了四名曾接受癌症治疗的儿童患者如何发生第二原发性癌症。

他们的研究结果指出了儿童期二次肿瘤发生的三种主要机制:

- 癌症治疗诱导的突变发生

- 两种肿瘤具有共同的胚胎起源

- 独立、不相关的突变事件

化疗诱导的突变特征

研究强调,某些细胞毒性化疗药物,特别是铂类药物和烷化剂,会在非肿瘤组织中留下独特的突变特征。这些改变,包括染色体缺失和易位,可以在治疗结束后持续多年,并显著增加发生二次恶性肿瘤的风险。

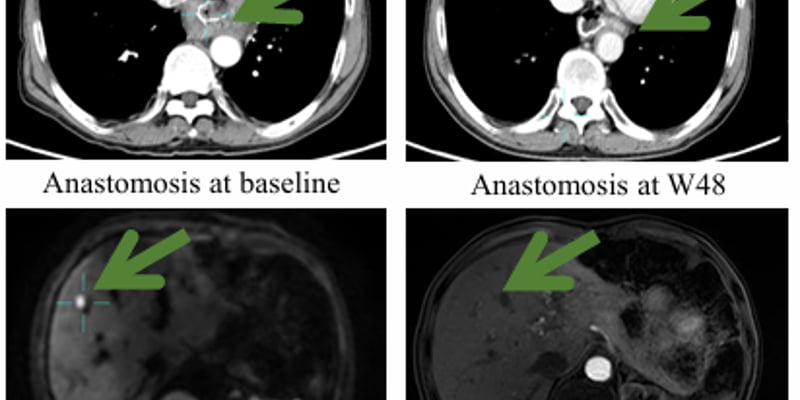

在研究的一个病例中,一名儿童在接受肉瘤治疗四年后发生了继发性急性髓系白血病。基因组分析显示,其改变与化疗引起的DNA损伤一致。在整个队列中,约25%的二次肿瘤(特别是白血病)中发现了与化疗相关的突变特征。

重要的是,研究人员发现,健康组织中这些突变的累积使发生二次肿瘤的风险增加了2.3倍。虽然并非所有病例都能建立直接的因果关系,但治疗特异性基因组特征的存在表明,先前的治疗在二次癌症的发生中起着重要作用。这进一步凸显了关注抗癌药长期副作用的重要性。

共同的胚胎起源

识别出的另一个主要机制是共同的胚胎起源。在大约25%的病例中,两种癌症都可以追溯到胎儿早期发育(通常在妊娠第五周之前)获得的体细胞突变。基因组测序揭示了肿瘤之间共享的改变,表明它们源自同一个早期祖细胞。

这些病例提示,DNA修复途径或关键肿瘤抑制基因(如RB1)的缺陷可能使一些儿童易患多种癌症。一个典型的例子是一名儿童,他在八年后被诊断出患有两种不同的脑肿瘤,这两种肿瘤都源于早期的RB1突变。

这项研究强调,儿童中约75%的二次肿瘤可归因于医源性原因(治疗诱导)或胚胎因素。这些发现促使肿瘤学家和研究人员重新考虑儿童癌症幸存者的长期监测策略和治疗方法,特别是那些长期缓解后又发生新恶性肿瘤的患者。

独立的致癌事件

在分析的病例中,有50%的二次肿瘤与原发肿瘤没有遗传关系,表明它们是由独立的突变过程引起的。在四个详细病例中的两个,肿瘤显示出不同的突变谱,可能是在产前发育的不同阶段(特别是在器官形成期间)获得,且与先前的癌症治疗无关。

这些发现提示,随机的DNA复制错误、未识别的环境暴露或遗传易感性可能导致继发性肿瘤的出现。研究作者提出,DNA修复机制的早期失效可能增加独立致瘤事件的可能性。

这一见解突显了儿童癌症的生物学复杂性,并强调了应用先进基因组测序技术来区分每种肿瘤的起源和病因的重要性。对于复杂的病情,获取专业的AI问诊服务,结合基因检测结果,可以帮助患者和家属更好地理解诊断和治疗方案。

跨领域发现与未来展望

这项研究最重要的贡献之一是识别了时间性突变特征,使研究人员能够利用分子钟分析估算肿瘤发生的时机。这种方法为二次恶性肿瘤的发生顺序和起源提供了新的清晰度。

此外,研究还识别了关键癌症相关基因(包括TP53、NF1和ALK)的突变,这些突变似乎是多种癌症类型的共同风险因素。这些发现为儿童肿瘤学的靶向和个性化治疗开辟了新的可能性。

尽管这项研究基于西班牙的病例,但其结论与全球注册数据(如美国的儿童癌症幸存者研究)一致,后者报告了儿童癌症幸存者中二次恶性肿瘤发生的类似模式。

研究还强调了几个临床挑战,包括迫切需要实施针对个体突变谱量身定制的监测策略。这些方法旨在限制累积的遗传损伤,并促进二次癌症的早期发现。此外,研究强调了开发致突变性较低的化疗药物以及使用液体活检监测治疗后基因组演变的潜力——这些进展有望显著改善儿童癌症幸存者的长期预后。对于需要海外靶向药或仿制药代购的患者,了解最新的研究进展和治疗方向尤为重要。