体检查出“小肠息肉”,切开一看医生倒吸一口凉气:竟是癌中“变脸王”!

35岁的小林,原本是来做普通肠镜,医生却在他的小肠末端发现了一个看似“良性”的小息肉。患者自述这几年总是腹胀、出汗、心慌、消瘦,原以为是胃不好、压力大,没太当回事。可术后病理结果却直接改变了人生轨迹:小肠神经内分泌肿瘤(NET),G2级。

“你得的是一种罕见癌症——但它长得太‘乖’,很多人压根看不出来。”医生这样解释。这类肿瘤起源于内分泌细胞,但长在消化道或胰腺,可以慢慢生长多年不出事,一旦扩散到肝脏、骨骼,就难以控制。

图1HE:肿瘤细胞排列呈巢状、条带状及小梁状分布,细胞大小较一致,圆形核和细腻的染色质。

图2免疫组化:突触素(Syn)阳性。

什么是神经内分泌肿瘤(NEN)?

神经内分泌肿瘤(neuroendocrine neoplasm,NEN)是一类起源于肽能神经元和神经内分泌细胞的实体肿瘤。这类肿瘤因其细胞特性,有时会分泌多种生物活性物质,导致症状多样且不典型,因此被称为“癌中变脸王”。也许你对神经内分泌肿瘤感到陌生,但苹果前CEO乔布斯和知名演员赫本,都曾罹患这种罕见肿瘤。

发病率上升趋势明显

虽然神经内分泌瘤被认为是罕见病,约占所有恶性肿瘤的2%左右,但其发病率在过去几十年中呈现显著上升趋势。欧美人群的发病率约为2.5~5人/10万人,在过去30年内增加了5倍。美国的数据显示,1973-2012年间,NENs发病率增加了6.4倍,达到6.98/10万人年。亚洲人群中发病率约0.11~2.20 /10 万人年,同样提示发病率在不断上升。

神经内分泌肿瘤可遍布全身

由于神经内分泌细胞广泛分布于全身各处,特别是消化系统和呼吸系统,神经内分泌肿瘤几乎可以发生在除指甲、毛发外的任何部位。最常见的是胃、肠、胰腺等消化系统神经内分泌肿瘤(约占60%-70%),其次是肺支气管神经内分泌肿瘤(约20%-30%),少数发生在肾上腺、胸腺、甲状腺等部位。

根据世界卫生组织(WHO)的分类,所有来源于神经内分泌细胞和组织的肿瘤都命名为神经内分泌肿瘤。其中99%是恶性肿瘤。只有恶性程度非常高、分化非常差的才命名为“神经内分泌癌”。分化较好的部分仍命名为“神经内分泌肿瘤”,并根据增殖情况分为G1、G2、G3级。即使是G1、G2级的神经内分泌肿瘤,也属于恶性肿瘤范畴。

临床表现多样,易被忽视

神经内分泌肿瘤的症状多种多样,且常不典型,这正是其“变脸王”特性的体现。症状轻时可能完全没有感觉,重时则可能出现代谢紊乱甚至危及生命。主要症状可分为三大类:

(一)压迫症状:

肿瘤生长引起的局部压迫或肿块,如腹痛、恶心、呕吐、黄疸、肠梗阻(消化道肿瘤)、咳嗽、气促(呼吸道肿瘤)、排尿困难、头痛、视物模糊(垂体肿瘤)等。

(二)神经内分泌症状:

肿瘤分泌激素导致的症状,如卓–艾综合征、惠普尔三联征、库欣综合征、肌无力综合征、抗利尿激素分泌异常综合征、醛固酮增多症等。

(三)转移症状:

肿瘤转移到其他器官引起的症状,如脑转移引起的头痛、癫痫;肝转移引起的黄疸、腹水;骨转移引起的疼痛、病理性骨折等。

此外,不同类型的神经内分泌肿瘤还可能有一些典型症状,例如胰高血糖素瘤可能表现为游走性坏死性红斑,生长抑素瘤可能导致糖尿病和胆石症,血管活性肠肽瘤则以严重水样腹泻为主要特征。其他非典型症状还包括神经系统病变、黑棘皮病、皮肌炎等。

如何诊断神经内分泌肿瘤?

神经内分泌肿瘤的诊断需要结合临床表现、肿瘤标记物检测、影像学检查和病理学检查。完整的诊断应明确肿瘤的部位、分级、分期和功能状态。

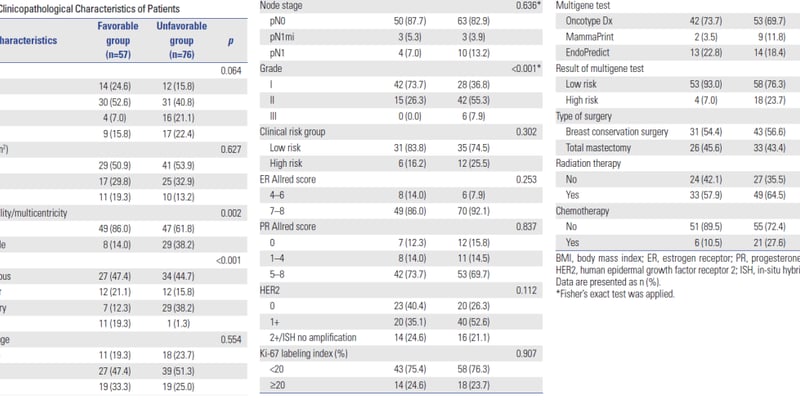

胃肠胰神经内分泌肿瘤是最常见的类型,诊断依赖于:

- 实验室检查:检测血清CgA、肽类激素水平,进行激发实验等。

- 定位诊断:CT、MRI、SSRS(生长抑素受体显像)等影像学检查帮助确定肿瘤位置和范围。

- 病理检查:通过细针穿刺、活组织检查或手术切除后的组织病理检查来确诊,并进行肿瘤分级(G1、G2、G3)。

神经内分泌肿瘤的治疗策略

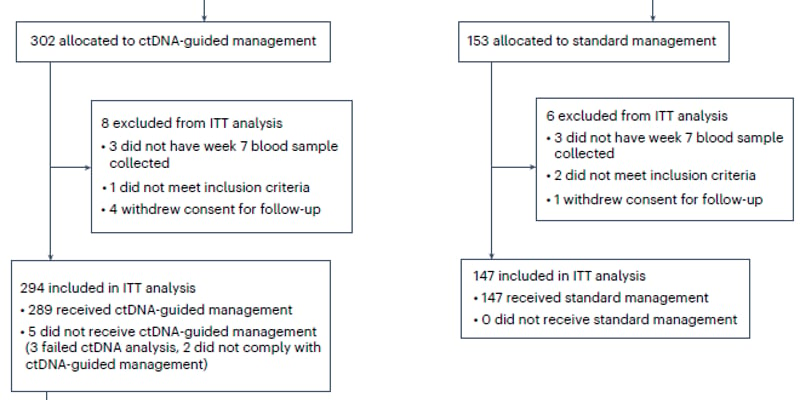

神经内分泌肿瘤的治疗是一个复杂的过程,需要多学科团队协作,根据肿瘤的分级、分期、发生部位及功能状态制定个体化方案。治疗手段多样,包括:

- 外科手术:是主要的根治性手段,尤其适用于早期、局限性肿瘤。

- 内科治疗:包括生长抑素类似物控制激素分泌和肿瘤生长,以及靶向治疗、化疗等。

- 核素治疗:如肽受体介导的放射性核素治疗(PRRT)。

- 介入治疗:如肝动脉栓塞化疗(TACE)等,常用于肝转移。

- 其他:中医治疗、姑息治疗和心理治疗等。

对于神经内分泌肿瘤的治疗,特别是涉及靶向药等创新疗法,患者可能面临药物获取的挑战。通过海外靶向药代购服务,患者有机会获取国内尚未上市或价格较高的海外抗癌药和仿制药。同时,面对复杂的病情和多样的症状,专业的医疗咨询至关重要。利用AI问诊服务,患者可以初步了解病情,获取个性化建议,辅助决策。了解神经内分泌肿瘤的最新药物信息和诊疗进展,是患者积极抗癌的重要一步。在MedFind网站上,您可以找到丰富的抗癌资讯,包括药物介绍、治疗指南等。

总之,神经内分泌肿瘤虽然罕见且症状隐匿,但随着医学的进步,诊断和治疗手段日益丰富。提高公众认知,早期发现,并采取多学科综合治疗,是改善患者预后的关键。

参考资料

1、毛歆歆,陈杰 2022版WHO神经内分泌肿瘤分类解读 中华病理学杂志, 2024,53(7) : 655-659.

2、中国临床肿瘤学会神经内分泌肿瘤专家委员会 中国胃肠神经内分泌肿瘤专家共识(2019年版)

3、陈旻湖等,消化病学,人民卫生出版社,第一版,2019:930~943

4、李洁等,胰腺和胃肠道来源神经内分泌肿瘤分类-2018 ARC/WHO分类框架共识解读,肿瘤综合治疗电子杂志,2018,4(4):16~20

5、中国抗癌协会神经内分泌肿瘤整合诊治指南 中国肿瘤临床