在全球范围内,肺癌依然是导致癌症相关死亡的首要原因,其中非小细胞肺癌(NSCLC)占据了绝大多数病例。尽管近年来靶向治疗和免疫治疗取得了显著进展,但其五年总生存率仍不理想,迫切需要开发更有效的治疗策略。

C19orf12基因:非小细胞肺癌预后与治疗的新生物标志物

近日,天津医科大学姚智/刘冉团队在国际权威期刊《Cell Reports》上发表了一项突破性研究。该研究深入探讨了与神经退行性疾病相关的C19orf12基因在非小细胞肺癌中的作用。令人关注的是,研究发现C19orf12基因在NSCLC中呈现高表达,并且其高水平表达与患者的不良预后及肿瘤转移潜能增强密切相关。

更重要的是,这项研究揭示了高水平的C19orf12能够抑制线粒体功能,并显著增强二甲双胍在非小细胞肺癌中的抗肿瘤效应。这一发现为肺癌的治疗提供了全新的思路和潜在的生物标志物。

深入解析C19orf12与线粒体代谢的关联

肿瘤细胞的代谢重编程是癌症进展的关键特征之一,其中线粒体代谢在满足癌细胞能量需求、大分子生物合成及氧化还原稳态维持方面发挥着不可或缺的作用,使其成为癌症治疗的诱人靶点。

C19orf12基因编码一种跨膜蛋白,已知在某些神经退行性疾病中发生突变,导致线粒体缺陷。此前的研究也曾发现C19orf12在乳腺癌和卵巢癌中存在扩增现象,但其在癌症中的具体功能仍有待明确。

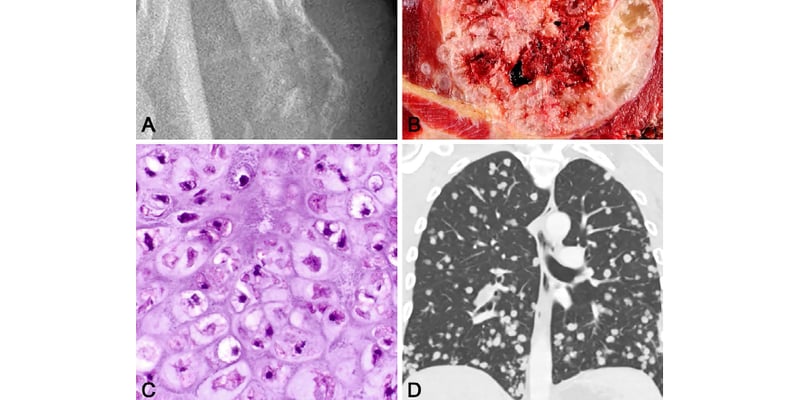

本研究进一步阐明,C19orf12通过抑制线粒体呼吸作用,并减少三羧酸循环(TCA)中的葡萄糖通量来调控线粒体功能。从分子机制层面看,C19orf12能够与LRPPRC蛋白相互作用,进而抑制其生物学功能,最终导致线粒体电子传递链(ETC)基因的表达下调。

二甲双胍抗肿瘤作用的增强机制

研究团队的核心发现之一是,C19orf12通过协同抑制线粒体呼吸作用,显著增强了非小细胞肺癌细胞对二甲双胍抗肿瘤效应的敏感性。这意味着,C19orf12的高表达不仅预示着不良预后,也可能指示患者对二甲双胍治疗的反应更佳。

研究意义与未来展望

这项研究深刻揭示了C19orf12在非小细胞肺癌中作为线粒体代谢调控因子的关键作用,并指出其表达水平升高有望成为预测患者对二甲双胍治疗反应改善的潜在生物标志物。这一发现不仅为理解肺癌的代谢重编程提供了新视角,也为开发基于C19orf12和二甲双胍联合治疗的创新策略奠定了基础。

对于正在寻求肺癌治疗新进展和靶向药代购服务的患者而言,了解这类前沿研究至关重要。如果您希望获取最新的抗癌资讯和诊疗指南,或寻求海外靶向药代购服务,甚至体验专业的AI问诊服务,MedFind致力于为癌症患者提供全面的支持和帮助。