食管癌是全球常见的恶性肿瘤,尤其在亚洲和中国,食管鳞状细胞癌(ESCC)占据主导地位。据统计,2020年中国新报告的食管癌病例超过32万。对于无法手术切除的局部晚期食管鳞癌,同步放化疗(CCRT)是目前的标准治疗方案,但仍有超过半数的患者在治疗后面临复发或转移的风险。因此,探索更有效的治疗策略以改善患者预后,一直是临床研究的重点。

近年来,PD-1抑制剂联合化疗在新辅助治疗(即手术或放化疗前的治疗)可切除食管鳞癌中显示出潜力,病理完全缓解率(pCR)可达20%-40%。这启发研究者思考,对于不可切除的局部晚期食管鳞癌,在同步放化疗前引入免疫联合化疗的新辅助方案,是否也能有效缩小肿瘤、改善症状?

GASTO 1071研究:探索新辅助免疫联合化疗的潜力

近期,《eClinicalMedicine》杂志发表了由中山大学肿瘤防治中心刘慧教授团队主导的GASTO 1071研究结果。这项研究旨在评估特瑞普利单抗(Toripalimab)联合化疗作为新辅助治疗,后续衔接同步放化疗,在局部晚期食管鳞状细胞癌患者中的疗效与安全性。结果显示,该方案具有令人鼓舞的抗肿瘤活性和可接受的安全性。

截图来源:eClinicalMedicine

研究设计与患者特征

GASTO 1071是一项非随机、双队列、2期临床研究,共纳入124例符合条件的局部晚期、不可切除的食管鳞状细胞癌患者(队列A:63例,队列B:61例)。主要入组标准包括:

- T1-4N0-3M0-1期不可切除食管鳞癌

- ECOG PS评分0-1分

- 既往未接受过抗肿瘤治疗

- 预计生存期≥12周

所有患者首先接受2个周期的新辅助治疗:白蛋白结合型紫杉醇(260 mg/m²)+ 奈达铂(75 mg/m²)+ 特瑞普利单抗(240 mg),每3周为一个周期,在第1天给药。对于需要获取特瑞普利单抗等前沿抗癌药物的患者,了解海外购药渠道或AI问诊服务可能提供有价值的参考信息。

新辅助治疗后,患者接受同步放化疗。放疗采用6-8 MV X射线,每周5次。队列A总剂量为60 Gy(24次),队列B为50 Gy(20次)。放疗期间同步口服卡培他滨(1000 mg/m²,每日两次,每3周的第1-14天)。研究全程提供营养支持。

令人瞩目的疗效数据

研究结果显示出优异的抗肿瘤效果:

- 新辅助治疗后:队列A和B的客观缓解率(ORR)分别为90.5%和93.4%。

- 同步放化疗后:队列A和B的整体ORR分别达到93.7%和93.4%。更值得关注的是,完全缓解(CR)率分别高达81%(队列A)和67.2%(队列B),意味着大部分患者的肿瘤几乎完全消失。

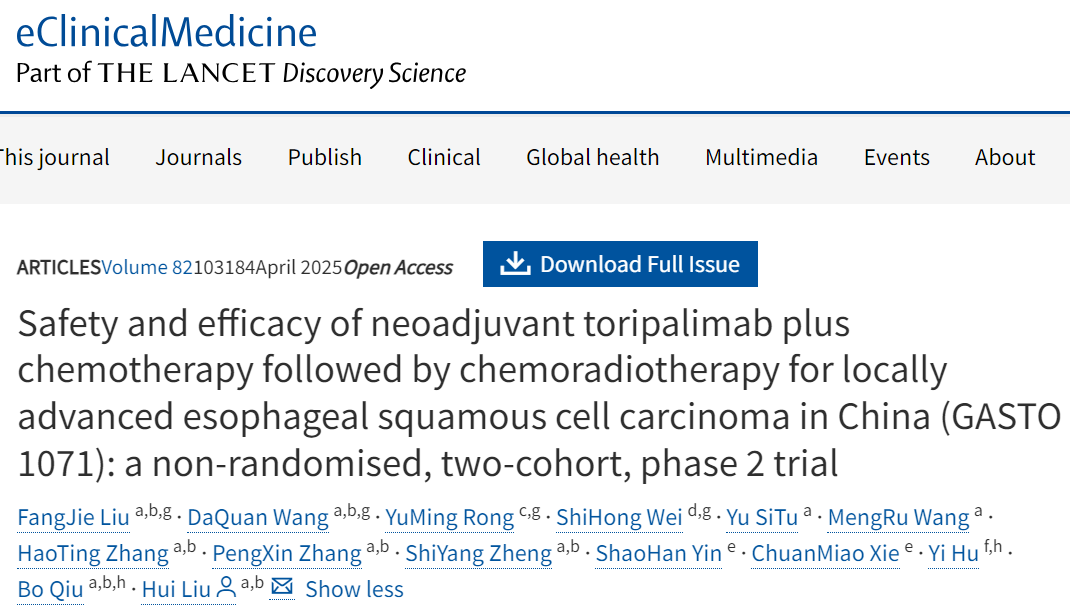

在生存数据方面(截至2024年5月31日,中位随访时间分别为40个月和21.5个月):

- 无进展生存(PFS):队列A和B的18个月PFS率分别为65%和65.1%,显著优于历史对照数据。中位PFS尚未达到。

- 总生存(OS):队列A和B的18个月OS率分别为85.0%和82.5%。中位OS也尚未达到。

▲队列A(图A)和队列B(图B)不同时间点PFS趋势对比

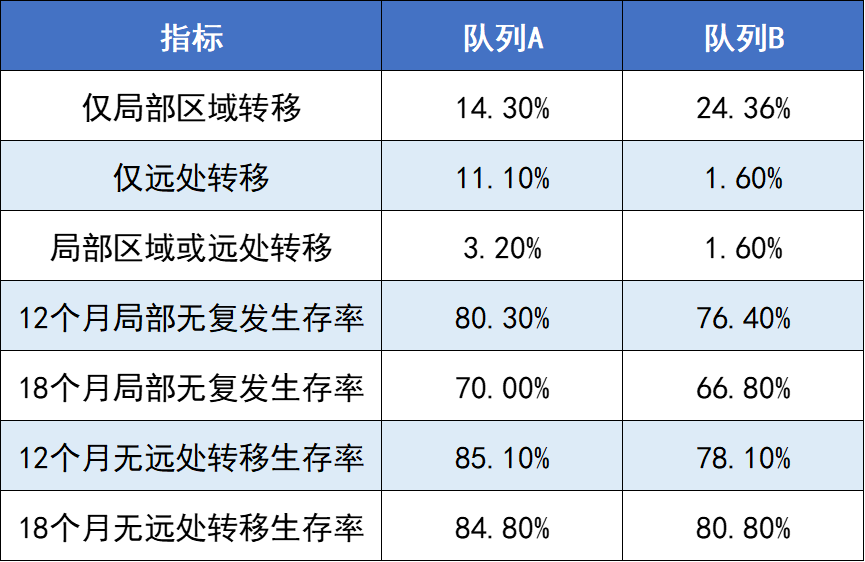

疾病进展方面,两组最常见的进展部位仍是食管原发灶。

▲两队列疾病进展相关指标对比

安全性与生活质量

安全性方面,虽然所有患者都经历了治疗相关不良事件,但3级及以上不良事件(主要为淋巴细胞减少症)的发生率在可控范围内(队列A 93.6%,队列B 80.3%)。免疫相关不良事件(主要为甲减、皮疹等)发生率较低。值得注意的是,接受较低放疗剂量(50 Gy,队列B)的患者似乎表现出更好的耐受性,提示未来优化治疗方案的可能性。

此外,患者自我报告的生活质量问卷显示,在治疗期间和治疗后,患者的整体健康状况、身体功能以及食管癌相关症状均得到逐步改善。

研究结论与意义

GASTO 1071研究有力证明,对于局部晚期、不可切除的食管鳞状细胞癌患者,采用特瑞普利单抗联合化疗进行新辅助治疗,序贯同步放化疗的模式,是一种极具前景的治疗策略。该方案不仅能显著缩小肿瘤(ORR超90%),带来极高的完全缓解率(CR高达81%),还显示出良好的生存获益潜力和可接受的安全性,同时改善了患者的生活质量。新辅助免疫联合化疗在同步放化疗前有效缩小肿瘤体积,对于改善这类患者的局部控制和长期生存结局具有重要意义。对于考虑此类治疗方案或寻求特瑞普利单抗价格和购买途径的患者,及时获取准确的药物信息至关重要。

参考资料:FangJie Liu, DaQuan Wang, YuMing Rong, et al. Safety and efficacy of neoadjuvant toripalimab plus chemotherapy followed by chemoradiotherapy for locally advanced esophageal squamous cell carcinoma in China. eClinicalMedicine 2025;82: 103184