胰腺癌,作为全球范围内预后最差的恶性肿瘤之一,其早期诊断的难度以及有效预防策略的缺乏,一直是医学界面临的巨大挑战。近年来,一项名为胰腺内脂肪沉积(IPFD)的现象,俗称“脂肪胰腺”,逐渐进入研究者的视野。它不仅与肥胖、代谢综合征等常见健康问题紧密相关,更被怀疑可能在胰腺炎及胰腺癌的发生发展中扮演重要角色。多项大型队列研究和孟德尔随机化分析已初步揭示了IPFD与胰腺癌发病风险之间的潜在联系,然而,IPFD是否对所有胰腺癌亚型都产生相同影响,这一关键问题尚未得到明确解答。

IPMN与胰腺癌:复杂的关联

胰腺导管乳头状黏液性肿瘤(IPMN)是一种常见的胰腺囊性病变,因其具有恶变潜力,患者通常需要进行长期严密的随访监测。值得注意的是,IPMN患者可能发展出两种主要类型的胰腺癌:一种是直接由IPMN演变而来的IPMN衍生癌;另一种则是与IPMN同时存在,但起源独立的伴发性胰腺癌。精准区分这两种癌症的风险因素,对于制定个体化的临床管理和预防策略至关重要。

东京大学研究:IPFD与胰腺癌关联的深度解析

为了深入探究胰腺内脂肪沉积(IPFD)与不同类型胰腺癌风险之间的关系,东京大学TOP-CREATE前瞻性队列进行了一项开创性的研究。该研究首次系统性地利用先进的3.0特斯拉磁共振成像(MRI)技术,对IPFD与胰腺癌的关联进行了评估。研究结果令人瞩目:高水平的IPFD与胰腺导管乳头状黏液性肿瘤(IPMN)伴发胰腺癌的风险显著相关,但对于由IPMN直接衍生的胰腺癌,则未发现明显的关联。这一发现强有力地提示,IPFD在不同类型胰腺癌的致病机制中扮演着不同的角色,为胰腺癌的个体化筛查和早期预防提供了全新的形态学标志物和理论基础。

研究方法与关键发现

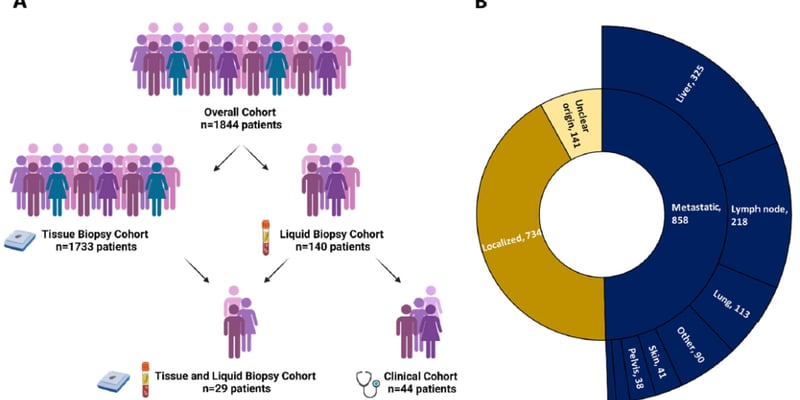

这项研究基于东京大学医院2013年至2023年间收集的IPMN患者队列,精心筛选出55例确诊胰腺癌患者,并匹配了275名无胰腺癌的对照组。研究人员利用3.0-T Dixon序列MRI精确测量了患者胰腺各部位的脂肪含量,并计算出胰腺质子密度脂肪分数(PDFF)作为IPFD的量化指标。脂肪胰腺被定义为无癌对照组IPFD的最高四分位。胰腺癌的类型则根据病理学和影像学结果,明确划分为IPMN衍生癌和伴发癌。

通过多变量逻辑回归分析,研究团队对年龄、性别、体质指数(BMI)、糖尿病史、吸烟状态以及肿瘤标志物等混杂因素进行了调整,以确保结果的准确性。结果显示,伴发性胰腺癌患者中脂肪胰腺的比例显著高于IPMN衍生癌患者(46.7% vs 12.0%,P=0.006)。进一步的多变量分析揭示,IPFD最高四分位组相较于最低四分位组,伴发癌的风险显著升高(OR=4.63,95%CI 1.33–16.1,P趋势=0.004),而IPMN衍生癌与IPFD之间则无显著相关性(P>0.05)。治疗异质性测试也进一步支持了这两种癌症类型间风险的显著差异(P异质性=0.004)。

图:研究概要与结果

IPFD:胰腺癌早期筛查与预防的新视角

在仅限于分支管型IPMN患者的敏感性分析中,胰腺内脂肪沉积(IPFD)与伴发癌的关联性表现得更为显著(OR=8.53,95%CI 1.91–38.0,P趋势=0.001)。此外,研究还发现不同分期胰腺癌患者的IPFD水平并无显著差异,这有力地支持了IPFD可能作为胰腺癌发生的早期风险因素。值得一提的是,IPFD与IPMN的高危特征之间未发现明显相关性,这进一步表明IPFD作为一个独立的胰腺癌风险因子存在,尤其对于非IPMN来源的胰腺癌具有重要提示意义。

结论与展望

这项研究首次明确揭示了胰腺内脂肪沉积(IPFD)在不同类型胰腺癌发病机制中的独特作用。高水平的IPFD显著增加了伴发性胰腺癌的风险,但对IPMN衍生癌则无明显影响。研究推测,脂肪胰腺可能通过调节局部脂质代谢并形成有利于肿瘤生长的微环境,从而促进胰腺癌的发生,特别是那些并非直接来源于IPMN的癌症。这些重要的发现为将IPFD作为胰腺癌,尤其是伴发癌的形态学筛查指标提供了坚实依据,有望指导未来基于影像学的个体化监测策略和早期干预方案的开发。如果您对癌症治疗、药物信息或AI问诊服务感兴趣,欢迎访问MedFind获取更多专业支持。