“癌王”的蛛丝马迹:一个不容忽视的早期信号

胰腺癌,因其起病隐匿、进展迅速、预后极差,被医学界冠以“癌王”之称。在中国,其五年生存率长期徘徊在10%以下,成为威胁国民健康的“生命刺客”。长期以来,胰腺癌的早期诊断都是一个世界性难题,大多数患者在确诊时已属晚期,错失了最佳治疗时机。然而,对于那些有胰腺癌家族史或携带易感基因的“高危人群”而言,与时间赛跑、通过定期筛查来守护生命显得尤为重要。但筛查过程中发现的“胰管轻度扩张”究竟意味着什么?是虚惊一场,还是癌症来临前的警报?

近日,一项发表于国际权威期刊《Gastro Hep Advances》上的研究为我们揭开了谜底。来自约翰霍普金斯大学等顶尖机构的科学家们通过一项严谨的队列研究明确指出:主胰管的轻度扩张,即便在影像学上没有发现明确的肿瘤病灶,也是胰腺癌变的一个独立危险因素。这一发现,无疑为胰腺癌高危人群的精准监测点亮了一盏至关重要的“前哨灯”。

一项里程碑式的研究:解密胰管扩张与胰腺癌风险

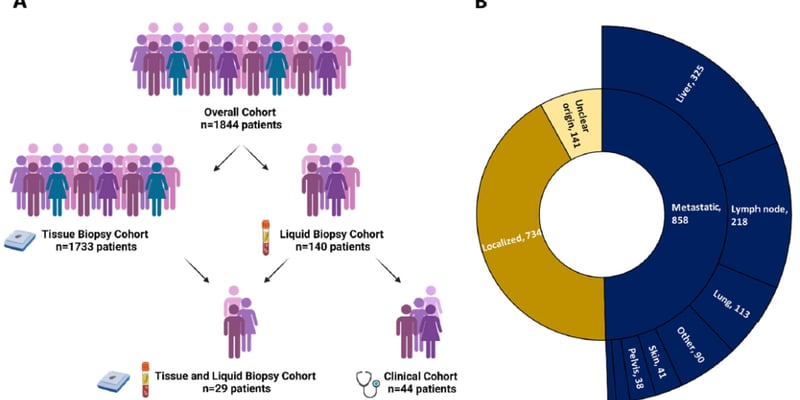

这项题为“Mild Dilatation of the Main Pancreatic Duct Is a Risk Factor for Progression to Pancreatic Cancer in High-Risk Individuals”的研究,对“胰腺癌筛查研究”项目中的641名高危个体进行了长期追踪,中位随访时间长达3.6年。研究团队通过精密的影像学检查和数据分析,得出了以下几个令人警醒的核心结论:

- 普遍性与高风险:在所有受试者中,有97人(占比15%)被发现存在主胰管扩张(定义为:胰头≥4mm,胰体≥3mm,胰尾≥2mm),但当时并未发现任何明确的肿瘤。然而,在这97人中,竟有10人(占比高达10.3%)在胰管扩张被发现后的中位2年内,病情进展为高级别瘤变或浸润性胰腺癌。

- 风险量化:数据显示,存在主胰管扩张的高危个体,其后续发展为胰腺癌的风险是胰管未扩张者的2.6倍。这一数据清晰地表明,胰管扩张并非一个可以忽视的良性变化。

- 风险叠加效应:研究进一步发现,如果高危个体在存在胰管扩张的同时,还伴有3个或以上的胰腺囊肿,那么其癌变风险将急剧飙升至正常人群的9倍以上!这提示我们,多种风险因素的叠加会产生协同效应,需要更加积极的临床干预。

- 长期累积风险:从时间维度看,有胰管扩张的高危人群,在5年内的累积癌变概率为16%,而10年内的累积癌变概率更是高达26%。这意味着,平均每4名被发现有胰管扩张的高危人士中,就有一位可能在十年内面临癌变的严峻威胁。

扩展解读:哪些人是胰腺癌的“高危人群”?

了解自己是否属于高危人群,是进行有效预防和筛查的第一步。根据目前的医学共识,以下几类人群需要对胰腺癌保持高度警惕:

- 有家族史者:一级亲属(父母、子女、兄弟姐妹)中有胰腺癌患者,特别是如果有多于一位一级亲属患病,或有亲属在50岁前确诊,风险会显著增加。

- 携带特定基因突变者:如BRCA1/BRCA2、PALB2、ATM、CDKN2A等基因的胚系突变,这些基因也与其他癌症(如乳腺癌、卵巢癌)相关。

- 患有慢性胰腺炎者:长期的胰腺炎症会反复损伤胰腺组织,增加癌变风险。

- 新发糖尿病患者:特别是50岁以后新诊断且无明显诱因(如肥胖)的糖尿病患者,可能是胰腺癌的早期信号之一。

- 长期吸烟者:吸烟是目前最明确的胰腺癌环境风险因素之一。

- 肥胖与高脂饮食者:不健康的饮食和生活习惯也会增加患病风险。

如果您符合以上任何一项或多项条件,定期进行专业的胰腺癌筛查至关重要。

胰管扩张:为何是癌症来临前的“红色警报”?

我们可以将胰腺想象成一个精密的“化工厂”,负责生产和输送消化酶,而胰管就是其内部错综复杂的“管道系统”。正常情况下,这些管道畅通无阻。然而,当一个早期的、甚至在现有影像技术下都难以察觉的微小肿瘤开始生长时,它可能会对周围的胰管造成轻微的压迫或堵塞。

正如研究者Canto教授所比喻的,这种压迫就像有人轻轻捏住了水管,虽然水流尚未完全中断,但上游的管道已经因为压力而开始扩张。因此,胰管扩张就像是一个极其敏感的“红色警报”。即便我们还没看到熊熊燃烧的“火苗”(可见的肿瘤),但“烟雾感应器”(影像检查)已经发出了警报。

尤其值得注意的是,这种扩张有时并非在专门的胰腺癌筛查中发现,而是在因肾结石、腹痛等其他原因进行腹部CT检查时被“顺带”揪出。因此,重视每一次体检报告中的“异常信号”,可能是挽救生命的关键一步。

从“看见肿瘤”到“预见风险”:胰腺癌筛查的范式转变

传统的癌症筛查更多依赖于直接发现“可见的肿瘤”,但对于胰腺癌这种恶性程度极高的癌症而言,等到肿瘤“可见”时,往往为时已晚。这项研究的重大意义在于,它将风险预警的节点大幅提前,从寻找肿瘤本身,转变为识别由肿瘤引起的细微结构变化。

Canto教授指出,即使使用目前最顶尖的影像技术,极早期的胰腺癌也可能像“隐形战斗机”一样逃过侦测,但它所引起的胰管结构变化却已显露端倪。这对临床实践意味着:

- 监测策略的调整:对于高危人群,一旦在筛查中发现主胰管扩张,就应立即被视为更高风险等级,需要显著加强监测频率(例如从每年一次缩短至每半年甚至每季度一次),或采用更敏感的检查手段如内镜超声(EUS)。

- 干预时机的提前:对于风险极高的患者(如伴有多个囊肿或有极强家族史),医生甚至可以考虑进行更积极的干预,如预防性手术,从而在癌变真正发生前“拆除炸弹”。

- 指标的普适性:胰管扩张是一个简单、可量化的影像学指标,易于在各级医院的临床实践中推广和应用,有助于提升整体的早期诊断水平。

面对复杂的筛查结果和风险评估,许多患者和家属常常感到迷茫和焦虑。为了帮助您更好地理解病情和后续管理方案,MedFind平台特别推出了AI问诊服务。我们的智能系统结合了海量医学文献和临床指南,可以为您提供专业的第二诊疗意见和个性化信息解读。

未来展望:AI赋能,打造胰腺癌“精准拦截网”

这项研究仅仅是一个开始。研究团队表示,他们的下一步计划是引入人工智能(AI)技术,通过深度学习算法,整合影像学特征、临床数据、基因信息等多维度数据,构建一个更加精准、动态的胰腺癌风险预测模型。未来,我们或许能像天气预报一样,对每个高危个体的胰腺癌风险进行“概率预报”,从而实现真正的“精准拦截”,在最合适的时机进行最有效的干预。

持续关注最新的癌症研究进展,是战胜疾病的重要一环。您可以访问MedFind资讯中心,获取更多关于胰腺癌及其他癌症的前沿信息、诊疗指南和科普知识,为自己和家人的健康保驾护航。

结语:从“治已病”到“防未病”的深刻转变

约翰霍普金斯大学的这项研究,不仅为胰腺癌高危人群提供了一个具体、可行的监测指标,更重要的是,它传递出一个深刻的理念:现代癌症防控正在从“治疗已发生的疾病”向“预防未发生的疾病”进行战略转移。对于那些背负着家族史或遗传风险的人而言,每一次筛查都不再是简单的“走过场”,而是真正意义上的“生命安检”。

正如Canto教授所强调的:“这个发现让我们有机会做得更好——在癌细胞‘浮出水面’之前,就提前听见它们逼近的脚步声。”早发现、早诊断是提升胰腺癌治疗效果的根本。对于不幸确诊的患者,积极寻求前沿的治疗方案同样至关重要。MedFind致力于链接全球医疗资源,为患者提供最新的靶向药物和免疫疗法代购服务,打破信息壁垒,为生命争取更多希望与可能。