溶瘤病毒(OVs)作为一种新兴的癌症治疗手段备受期待,但其在临床应用中的抗肿瘤效果往往有限。近年来,科学界逐渐认识到肠道微生物群在癌症治疗中扮演着关键角色,然而它对溶瘤病毒疗法具体有何影响,此前并不完全清楚。

近日,中山大学附属第六医院的李凯教授和李孟鸿教授团队在国际知名期刊《Nature Communications》上发表了一项重要研究成果,题为“Lactobacillus acidophilus potentiates oncolytic virotherapy through modulating gut microbiota homeostasis in hepatocellular carcinoma”。该研究深入探讨了嗜酸乳杆菌在调节肠道菌群稳态、进而增强溶瘤病毒治疗肝细胞癌(HCC)效果中的作用机制。

研究关键发现:肠道菌群影响溶瘤病毒疗效

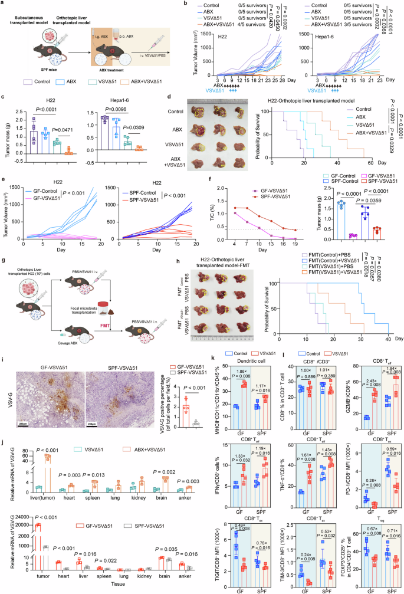

研究团队通过雌性小鼠模型进行实验,结果显示,在缺乏肠道微生物群的情况下,溶瘤病毒VSVΔ51对肝细胞癌展现出更强的抗肿瘤活性。这提示我们,肠道内原有的微生物环境可能在某种程度上限制了溶瘤病毒的治疗效果。进一步研究发现,VSVΔ51病毒感染本身就会引起肠道菌群失调,导致大部分肠道细菌数量增加,而有益的共生菌——乳杆菌属细菌(特别是嗜酸乳杆菌)的数量反而减少。

嗜酸乳杆菌的作用机制

研究揭示了VSVΔ51影响嗜酸乳杆菌定植的具体通路:病毒通过激活IL6-JAK-STAT3信号通路,降低了肠道细胞表面一种名为SLC20A1的蛋白表达。这种蛋白是嗜酸乳杆菌细胞壁蛋白CdpA的结合受体。SLC20A1表达下调,导致嗜酸乳杆菌难以附着和定植在肠道壁上,从而数量减少。

补充嗜酸乳杆菌:增强疗效的新策略

基于以上发现,研究团队尝试在接受VSVΔ51治疗的小鼠模型中补充嗜酸乳杆菌。结果令人鼓舞:补充这种益生菌不仅恢复了被VSVΔ51破坏的肠道屏障完整性,还重建了肠道微生物群的平衡状态,最终显著增强了VSVΔ51对肝细胞癌的治疗敏感性和效果。

肝细胞癌治疗的挑战与前景

肝细胞癌(HCC)是最常见的原发性肝癌类型,约占所有肝癌的75%,是全球范围内导致癌症相关死亡的主要原因之一。尽管近年来HCC的全身治疗,包括靶向治疗和免疫治疗等取得了显著进展,但仍有相当一部分患者(约70-80%)对现有治疗反应不佳。因此,开发新的治疗策略、提高现有疗法的效果至关重要。

溶瘤病毒疗法通过选择性地在肿瘤细胞内复制并将其杀灭,同时激发抗肿瘤免疫反应,为HCC治疗提供了一种有前景的新途径。多项临床试验正在评估不同溶瘤病毒(如JX-594、VSV等)治疗肝癌的安全性和有效性。然而,如何克服个体差异、提高患者的响应率,是溶瘤病毒疗法面临的主要挑战。

研究意义与启示

这项研究首次揭示了肠道微生物群在溶瘤病毒治疗肝细胞癌过程中的复杂作用,并明确了嗜酸乳杆菌在其中的关键调控地位。研究结果强调,靶向调节肠道微生物群的稳态,例如通过补充特定的益生菌(如嗜酸乳杆菌),可能是提高溶瘤病毒疗法治疗效果的一种极具潜力的新策略。这为未来优化肝癌及其他癌症的溶瘤病毒治疗方案提供了重要的科学依据和新的方向。

图1 微生物群的耗竭增强了VSVΔ51的抗肿瘤作用(摘自Nature Communications)

对于正在探索各种癌症治疗方案的患者和家属而言,了解这些前沿研究有助于更全面地认识疾病和潜在疗法。如果您对肝细胞癌的治疗方案、相关靶向药物或仿制药信息,或者对最新的癌症研究进展有疑问,可以参考MedFind抗癌资讯获取更多信息,或尝试使用我们的AI问诊服务进行初步咨询。