为何免疫治疗效果天差地别?

免疫检查点抑制剂(CPI),如PD-1抑制剂,为许多癌症患者带来了希望。然而,一个困扰着无数患者和医生的问题是:为何同样的治疗,在一些人身上创造了奇迹,在另一些人身上却收效甚微?长期以来,研究焦点都集中在T细胞上。但近期《Nature》发表的一项突破性研究,将目光投向了一个被忽视的领域——由B细胞产生的自身抗体(Autoantibody, AAb),揭示了它们在决定免疫治疗成败中的惊人作用。

绘制抗体图谱:发现免疫治疗的“幕后推手”

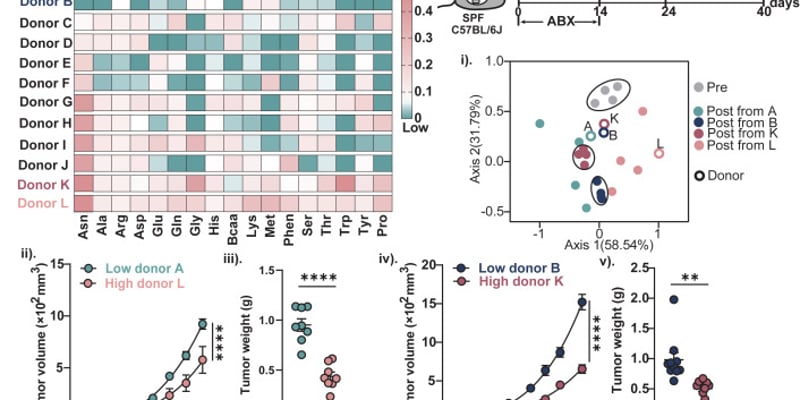

传统观念认为,自身抗体是自身免疫病的“麻烦制造者”。但它们在接受免疫治疗的癌症患者体内扮演何种角色?为了解答这个问题,研究团队采用了一种名为“快速细胞外抗原分析”(REAP)的创新技术,对374名接受CPI治疗的癌症患者(包括黑色素瘤、非小细胞肺癌、肾癌等)的血液进行了“抗体普查”。

结果令人震惊:

- 独特的抗体“江湖”:与健康人相比,癌症患者在治疗前体内就存在着更多、更活跃的自身抗体。

- 惊人的稳定性:这些自身抗体一旦出现,便会持续存在,不受CPI治疗的显著影响。

这些发现指向一个颠覆性假设:在治疗前就已存在的自身抗体谱,可能并非无关紧要的“背景噪音”,而是深刻影响CPI治疗成败的“幕后推手”。

亦敌亦友:解码自身抗体的“双面角色”

研究人员将患者分为“响应者”和“无响应者”,深入分析了每种自身抗体与治疗效果的关联,发现了一些扮演着截然不同角色的“双面间谍”。

“神助攻”:抗-I型干扰素抗体为何能增强疗效?

最违反直觉的发现是,体内存在针对I型干扰素(Type I Interferon, IFN-I)的自身抗体的患者,对CPI治疗的响应率反而显著更高。在传统认知中,IFN-I是抗癌免疫的“战斗号角”,中和它理应削弱疗效。

这背后的机制可能在于“平衡”。肿瘤微环境中慢性的、低水平的IFN-I信号会让T细胞陷入“职业倦怠”,即T细胞耗竭。而这些抗-IFN-I自身抗体扮演了“调停者”的角色,通过中和过度的慢性IFN-I信号,让疲惫的T细胞得以“休养生息”,恢复战斗力。当CPI药物“松开刹车”时,这些“满血复活”的T细胞便能更有效地投入战斗。

“破坏者”:警惕抗-BMP受体抗体

有益友,自然也有“害群之马”。研究发现,针对骨形态发生蛋白受体(BMP Receptors)的抗体与糟糕的治疗预后密切相关。在无响应者中,约10%的人携带这类抗体,而在响应者中比例低于1%。这表明,一个功能完好的BMP信号通路可能是CPI疗法成功的必要条件,而这些抗体可能从一开始就破坏了这条关键通路。

全新希望:TL1A靶点如何“复活”T细胞?

这项研究不仅识别了已知的“朋友”和“敌人”,还发现了一个极具潜力的新治疗靶点——TL1A。数据显示,体内存在抗-TL1A抗体的患者,治疗响应的可能性是其他患者的3.2倍。

机制研究揭示,肿瘤细胞会表达TL1A蛋白,当它与T细胞表面的受体DR3结合时,会直接诱导T细胞凋亡——这是肿瘤一种极其隐蔽的免疫逃逸手段。而抗-TL1A抗体的作用就像一个“盾牌”,阻断了这条“死亡信号”,将T细胞从死亡边缘拯救回来,从而显著增强了CPI的抗肿瘤效果。这揭示了一个全新的免疫检查点通路(TL1A-DR3),为开发新药提供了极具吸引力的靶点。

管中窥豹:自身抗体与免疫副作用的关联

CPI疗法常伴随免疫相关不良事件(irAEs)。研究发现,一种针对QRFPR蛋白的自身抗体与一种罕见但严重的副作用——垂体炎——存在惊人的特异性关联。这种抗体在发生垂体炎的患者中被发现,但在其他人群中完全缺席。这一发现为我们理解和预测,甚至未来干预irAEs提供了宝贵的线索。

超越T细胞:自身抗体带来的抗癌新启示

这项研究的意义是深远的,它为我们描绘了一幅更宏大的癌症免疫治疗图景:

- 全新的生物标志物:未来,通过筛查患者的自身抗体,或许能更精准地预测CPI疗效,实现个体化治疗。

- 全新的治疗策略:研究挑战了传统认知,证明在肿瘤免疫的“持久战”中,抑制特定的慢性炎症可能比一味“点火”更为关键。

- 全新的药物靶点:自然界通过这些自身抗体,为我们指明了新药研发的方向,如开发模拟抗-TL1A功能的药物,或与CPI联合使用,有望为更多患者带来生机。

对于癌症患者而言,了解这些前沿进展至关重要。虽然针对TL1A等新靶点的药物仍在研发中,但免疫治疗的版图正在不断扩大。如果您对现有免疫疗法(如PD-1抑制剂)的疗效、副作用或海外获取渠道有任何疑问,MedFind的AI问诊服务可以为您提供初步解答和支持。同时,我们也会在抗癌资讯板块持续跟进此类重大研究进展。