引言

食管癌是全球范围内极具威胁的恶性肿瘤之一,尤其在中国,食管鳞状细胞癌(ESCC)是其最主要的类型,约占所有食管癌病例的85%-90%。尽管手术、化疗等治疗手段不断进步,但食管鳞癌患者的总体预后依然不理想,许多患者在确诊时已是晚期,术后也常面临复发和转移的困境。这背后的一个重要原因是食管鳞癌具有高度的异质性,不同患者的肿瘤特征千差万别,导致治疗效果差异巨大。近日,一项由复旦大学团队发表于《信号转导与靶向治疗》的重磅研究,为解决这一难题带来了新的曙光。

食管鳞状细胞癌的三大“身份”:全新分子分型系统

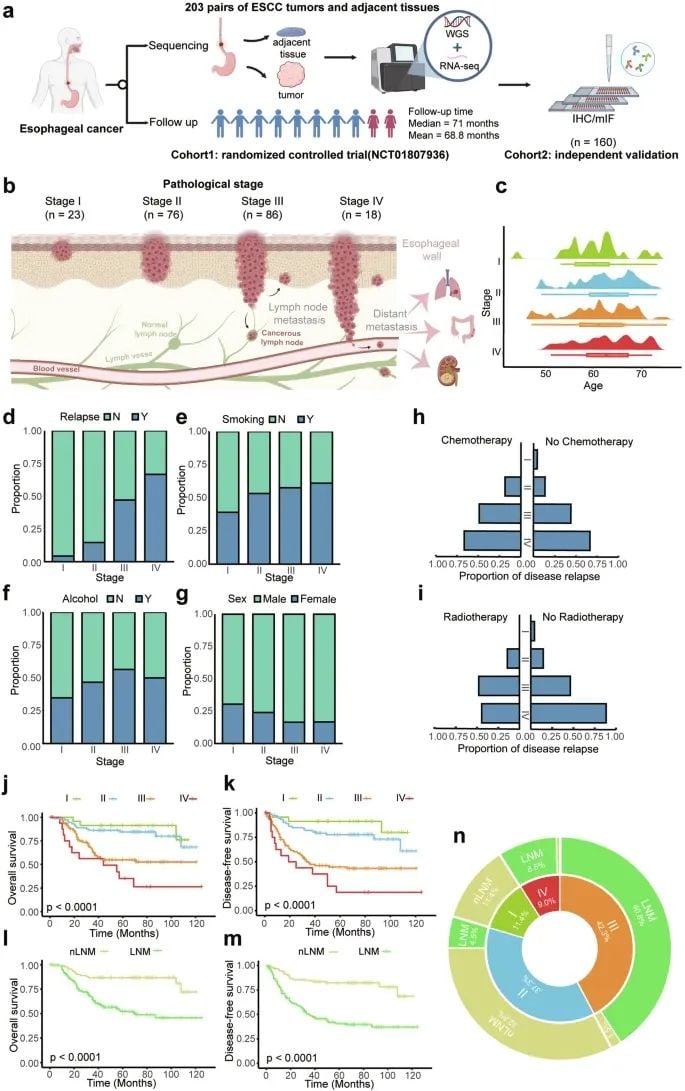

该研究通过对203名食管鳞癌患者的基因组和转录组数据进行深入分析,建立了一个名为“FU-ESCC”的预后分层系统,首次将食管鳞状细胞癌清晰地划分为三种具有不同分子特征和临床结局的亚型。这一发现对于指导个性化治疗、预测患者预后具有重要意义。

1. EpK激活亚型:预后最佳的“幸运组”

这类患者的肿瘤细胞保留了部分健康鳞状上皮细胞的特征,其S100A8+S100A9蛋白复合物表达水平高。临床数据显示,这一亚型的患者拥有最好的预后,并且在接受化疗后复发率也相对较低。S100A8+S100A9有望成为预测良好预后的关键生物标志物。

2. CAF富集亚型:增殖活跃的“高危组”

这类患者的肿瘤微环境中富含大量的癌症相关成纤维细胞(CAF),肿瘤增殖活性非常高,导致其预后普遍较差。检测肿瘤组织中的FAP和波形蛋白等标志物有助于识别这一亚型。

3. 免疫沙漠亚型:免疫系统“失灵”的“棘手组”

顾名思义,这类患者的肿瘤组织中免疫细胞浸润程度很低,免疫信号传导受到抑制,形成了一种“免疫沙漠”状态。这种状态使得免疫系统难以识别和攻击癌细胞,因此患者的预后同样不佳。

图1 研究的总体设计和临床特征(图源自Signal Transduction and Targeted Therapy)

基因突变如何影响食管癌预后?

除了分子分型,研究还揭示了一些特定的基因突变与患者生存期的关系。研究发现,粘蛋白(MUC)家族基因(如MUC5B, MUC12, MUC17)的突变以及与APOBEC突变特征相关的基因变异,都与不良预后显著相关。这提示,在进行基因检测时,关注这些特定的基因突变状态,可能有助于更准确地评估患者的风险等级。

这项研究对食管癌患者意味着什么?

这项重要的临床研究为我们深入理解食管鳞状细胞癌的复杂性提供了全新的视角。它告诉我们,食管癌并非单一的疾病,而是可以根据分子特征细分为不同类型,每种类型的治疗策略和预后都应有所不同。

对于患者而言,这项研究的意义在于:

- 更精准的预后判断: 通过基因检测和分子分型,医生可以更准确地判断患者的复发风险和长期生存可能性,从而避免不必要的焦虑或采取更积极的监控措施。

- 更个性化的治疗选择: 了解自己属于哪种分子亚型,有助于指导治疗决策。例如,“EpK激活亚型”的患者可能从标准化疗中获益更多,而“CAF富集亚型”和“免疫沙漠亚型”的患者未来可能需要针对其肿瘤微环境特点的创新疗法或靶向治疗。

- 推动新药研发: 该研究揭示的分子特征为开发新的食管癌靶向药物和免疫疗法指明了方向,为预后不良的患者带来了新的希望。

总而言之,随着对食管癌分子机制的理解不断加深,基于基因检测的精准治疗将成为未来的主流。对于正在寻求更有效治疗方案的食管癌患者来说,了解自身的分子分型信息,将是迈向个性化精准治疗的关键第一步。