引言:攻克癌症治疗中的时间挑战

碳离子治疗作为一种尖端的肿瘤放射治疗技术,因其独特的物理和生物学优势,正被越来越广泛地应用于临床。它能将能量精准地释放在肿瘤部位(即“布拉格峰”效应),从而有效杀灭癌细胞,同时最大程度地保护周围的正常组织。然而,为了实现对整个肿瘤区域的均匀覆盖,治疗过程需要叠加多个不同能量的碳离子束,这使得治疗时间相对较长,不仅考验患者的耐受性,也可能因患者的微小移动而影响治疗精度。

为了解决这一难题,一种名为脊形滤波器(Ripple Filter, RiFi)的被动能量调制器应运而生。它能够有效展宽布拉格峰,减少所需的能量层数,从而显著缩短治疗时间。近期,一项关于新型2D脊形滤波器(2D-RiFi)的研究,为进一步提升碳离子治疗的效率带来了新的希望。

1. 什么是脊形滤波器(RiFi)?1D与2D有何不同?

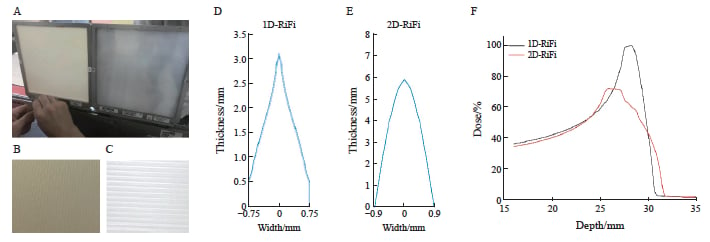

脊形滤波器(RiFi)是一种放置在粒子束路径上的特殊装置,通过改变粒子束的能量分布,使其布拉格峰在深度方向上得到展宽。目前临床上常规使用的是1D-RiFi,而最新的2D-RiFi在设计上进行了重要革新。

- 1D-RiFi: 采用一维沟槽的波浪形结构,能将碳离子束的布拉格峰展宽约3毫米。

- 2D-RiFi: 采用创新的二维网格状沟槽结构,无需额外的基层支撑,能将布拉格峰展宽至6毫米,展宽效果是1D-RiFi的两倍。

图1:2D-RiFi与1D-RiFi结构对比及对碳离子束流的影响

2. 临床研究证实:2D-RiFi显著提升碳离子治疗效率

为了验证2D-RiFi在临床应用中的可行性和优势,上海市质子重离子医院的研究人员进行了一项对比研究。研究纳入了20例接受碳离子治疗的患者,涵盖了头颈部肿瘤、前列腺癌、肺癌、胰腺癌、肝癌等多种癌症类型。研究人员分别为这些患者设计了使用传统1D-RiFi和新型2D-RiFi的两套治疗计划,并对关键指标进行了比较。

研究结果令人振奋,数据显示,与使用1D-RiFi的计划相比,采用2D-RiFi的治疗计划在效率上实现了巨大飞跃:

- 能量层数平均下降48%(范围在45%-50%之间)

- 束流时间平均下降44%(范围在32%-49%之间)

- 总照射时间平均下降36%(范围在28%-41%之间)

这意味着,通过应用2D-RiFi技术,原本需要较长照射时间的碳离子治疗过程可以被大幅缩短,极大地提高了治疗效率。

3. 治疗效果与安全性:2D-RiFi表现如何?

提升效率的同时,能否保证治疗效果和安全性是患者最为关心的问题。该研究同样对此进行了严谨的评估。

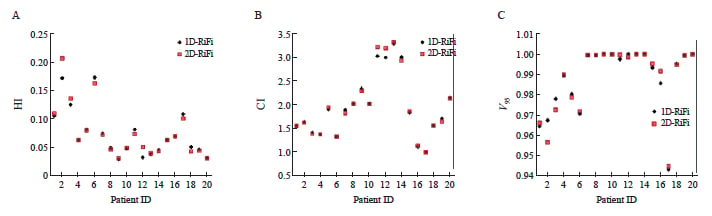

靶区覆盖率与剂量分布

研究对比了两组计划的剂量均匀性指数(HI)、适形性指数(CI)和靶区覆盖率(V95)等核心剂量学参数。结果显示,2D-RiFi计划与1D-RiFi计划在这些关键指标上没有统计学差异。这表明,2D-RiFi在大幅提升效率的同时,能够实现与传统方案同样精准、有效的肿瘤靶区覆盖。

图2:患者治疗计划中关键指标(HI, CI, V95)对比

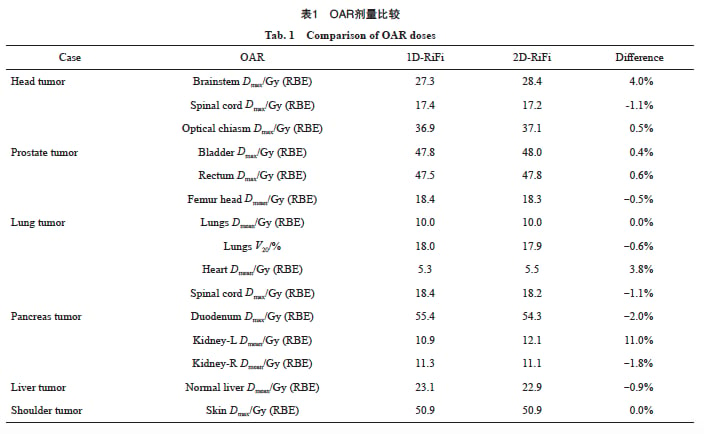

对周围危及器官(OAR)的影响

在保护正常组织方面,研究发现使用2D-RiFi的计划对周围危及器官的平均剂量有轻微增加(平均约0.8%),但这一增幅没有统计学意义,且所有器官的受照剂量均远低于临床耐受标准,安全性得到了充分保障。

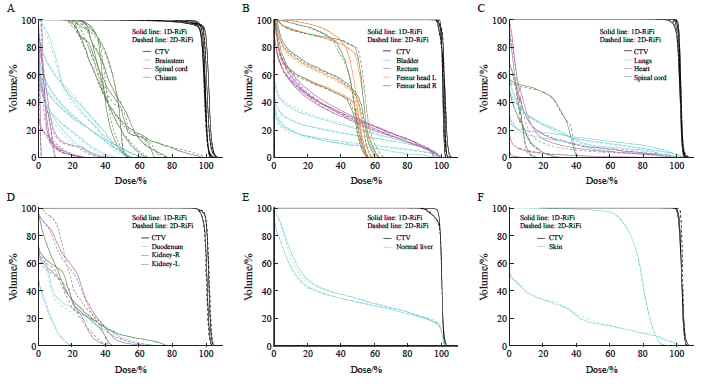

图3:不同肿瘤部位患者的剂量体积直方图对比(实线为1D-RiFi,虚线为2D-RiFi)

4. 缩短治疗时间对癌症患者的深远意义

对于接受放疗的癌症患者而言,治疗时间的缩短不仅仅是节省时间,更意味着多重临床获益:

- 提高患者舒适度和耐受性:更短的治疗时间可以减轻患者在治疗床上的不适感和心理压力。

- 提升治疗精准度:对于肺癌、肝癌等受呼吸运动影响的肿瘤,缩短照射时间有助于患者更好地保持体位稳定,减少因器官运动带来的不确定性,从而提高治疗的精准性。

- 增加治疗可及性:治疗效率的提升意味着医疗机构每天可以为更多患者提供治疗,缩短患者的等待时间,让更多人能及时获得先进的碳离子治疗。

结论

总而言之,这项临床研究有力地证明了2D脊形滤波器(2D-RiFi)在碳离子治疗中的巨大应用潜力。它能够在不牺牲治疗效果和安全性的前提下,显著减少治疗所需的能量层数,将总照射时间缩短超过三分之一。这项技术的应用,无疑将使碳离子治疗变得更高效、更舒适、更精准,为广大癌症患者带来更优的治疗体验和选择。