脑转移瘤是癌症患者面临的严重挑战之一。近年来,激光间质热疗(LITT)作为一种新兴的局部治疗手段,为脑转移瘤患者提供了新的选择,尤其适用于复发性病灶或不适合手术切除、立体定向放射外科治疗(SRS)的患者。LITT是一种微创手术替代方案,通过在颅骨上开小孔,将激光纤维精确置入病灶内部,利用激光产生的热量破坏肿瘤组织,同时通过磁共振测温技术实时监控治疗区域的温度变化。

尽管LITT在临床上的应用逐渐增多,但治疗后脑转移瘤的影像学变化特征相对复杂,给神经放射科医生带来了挑战。目前对LITT后病灶体积和弥散变化的理解仍有限,现有文献多集中于描述一般的信号改变或治疗后立即出现的病灶增大现象,缺乏对这些变化进行系统性量化和建模的研究。

深入探究LITT后脑转移瘤的影像学变化模式

为了更清晰地了解激光间质热疗后脑转移瘤的影像学表现,特别是区分治疗有效与病情进展的病灶,近期发表在《European Radiology》上的一项研究对此进行了深入分析。该研究旨在描述LITT后脑转移瘤的体积和弥散变化,并通过数学模型预测有治疗反应和病情进展病灶的体积变化轨迹,从而确定最佳的随访扫描时间点。

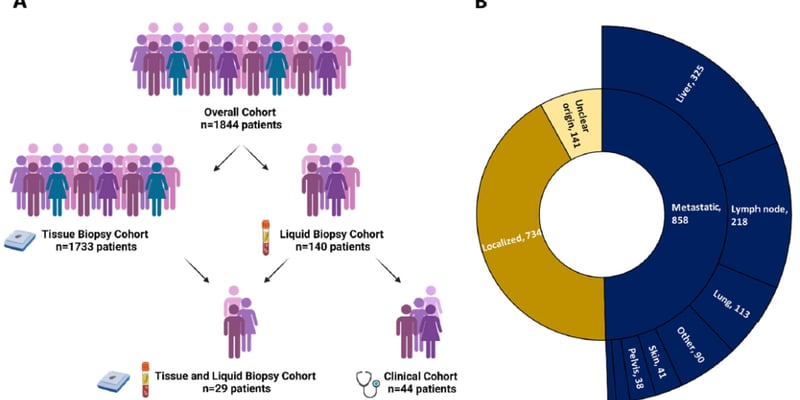

这项回顾性研究分析了42名患者(共47个脑转移瘤病灶)接受LITT治疗后的295次纵向MRI扫描图像。研究团队详细分析了病灶不同区域(对比增强区、中心非增强区、整个病灶)的体积和表观弥散系数(ADC)变化。根据治疗反应将病灶分为持久反应、长期疾病控制、短期稳定和病情进展等类别。研究对有治疗反应和病情进展的病灶体积变化采用了双指数拟合模型进行数学建模。

研究发现:早期增大与弥散受限是常见现象

研究结果显示,激光间质热疗后,脑转移瘤病灶通常会早期出现体积增大(所有区域P < 0.0001),尤其在对比增强(CE)区域更为显著(中位数增大77%,P < 0.0001)。同时,病灶的表观弥散系数(ADC)普遍降低(P < 0.001),在中心非增强区域下降最明显(中位数下降224×10⁻⁶mm²/s,P < 0.0001)。值得注意的是,在治疗早期,有治疗反应的病灶和病情进展的病灶在这些影像学变化上没有显著差异,这解释了早期判断疗效的困难。

通过数学模型分析,研究揭示了不同病灶的体积变化轨迹:

- 有治疗反应的病灶:呈现双指数缩小模式,中位“伪半衰期”约为79.83天,即大约在80天后缩小到LITT后体积的一半。

- 病情进展的病灶:在再次开始生长之前,会经历一个短暂的缩小阶段,中位“生长前时间”约为27天。

图:激光间质热疗(LITT)后扩散变化的数学建模示例

优化随访时间点,提高进展识别率

基于体积变化模型,研究估计了识别病情进展病灶的最佳随访扫描时间点为治疗后的第23天和第125天。在这些时间点进行随访,识别病情进展病灶的准确率、特异性和敏感性分别为0.82、1.0和0.55(P < 0.01)。这表明,通过选择合适的随访时机,可以更有效地判断治疗效果并早期发现病情进展。

这项研究为理解激光间质热疗后脑转移瘤的影像学变化提供了宝贵的数据,并提出了基于数学模型的体积变化轨迹和优化的随访策略。这些发现有助于临床医生更准确地评估LITT的疗效,区分治疗反应与病情进展或放射性坏死,从而为脑转移瘤患者制定更合理的后续治疗和随访计划。

对于癌症患者而言,获取全面、准确的治疗信息至关重要。了解不同的治疗手段、可能的疗效及随访方法,有助于患者及其家属做出更明智的决策。如果您正在寻找关于脑转移瘤治疗、靶向药、抗癌药等方面的详细信息,可以访问癌症资讯页面。同时,面对复杂的病情和治疗方案,专业的咨询服务也能提供有力支持,您可以尝试AI问诊服务,获取个性化建议。对于需要海外特定靶向药或抗癌药的患者,海外靶向药代购服务或许能提供帮助。

原文出处:

Francesco Sanvito,Jingwen Yao,Gianluca Nocera,et al.Volumetric and diffusion MRI longitudinal patterns in brain metastases after laser interstitial thermal therapy.European Radiology. DOI:10.1007/s00330-025-11587-0