引言

脑肿瘤不仅对患者的身体健康构成直接威胁,其伴随的各种并发症也严重影响着患者的生活质量。其中,睡眠障碍是脑肿瘤患者普遍面临的一大难题,发生率高达57%至81.8%。这些睡眠问题不仅损害患者的日间功能,还可能影响治疗效果和长期预后。本文将全面梳理脑肿瘤相关的睡眠障碍,从临床表现、成因到治疗方法,为患者和家属提供一份清晰的应对指南。

脑肿瘤患者常见的睡眠问题有哪些?

脑肿瘤患者的睡眠障碍表现多样,主要包括以下几种:

1. 失眠

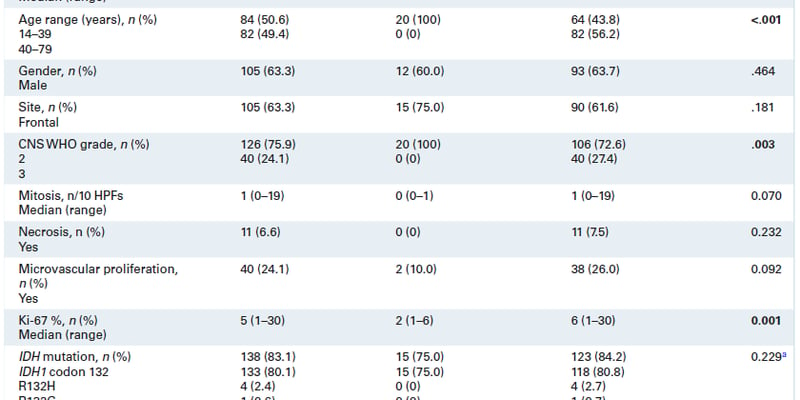

失眠是脑肿瘤患者最常见的睡眠问题,表现为入睡困难、夜间频繁醒来或早醒。研究显示,恶性脑肿瘤患者的失眠比例(61.8%)高于良性肿瘤患者(54.3%)。即使在肿瘤得到治疗后,失眠问题仍可能长期存在,例如,胶质瘤患者术后长达十年,仍有近半数至七成的人受失眠困扰。更值得警惕的是,术后失眠与肿瘤复发和死亡风险增加有关。

2. 日间过度思睡(EDS)

日间过度思睡(EDS),通俗地说就是白天过度犯困,在需要保持清醒时难以抑制地想睡觉。这种情况在肿瘤累及鞍区、下丘脑、脑干等部位的患者中尤为常见,如颅咽管瘤。在儿童脑肿瘤患者中,甚至可能出现继发性发作性睡病,其患病率远高于普通儿童。这通常与肿瘤压迫下丘脑,导致相关激素分泌异常有关。

3. 睡眠相关呼吸障碍(SBD)

睡眠相关呼吸障碍(SBD)指睡眠中出现呼吸异常,如阻塞性睡眠呼吸暂停(打鼾并伴有呼吸暂停)和中枢性睡眠呼吸暂停(呼吸驱动力不足)。SBD可导致夜间缺氧和睡眠结构紊乱,进一步加剧白天的困倦。研究发现,约64%的儿童脑肿瘤患者在术后会共病SBD,超重和鞍区肿瘤是主要危险因素。

4. 其他睡眠问题

部分患者还可能出现昼夜节律紊乱(生物钟混乱)和快速眼动睡眠行为障碍(RBD)(在梦中出现喊叫、拳打脚踢等暴力行为)。这些问题同样与肿瘤位置及对神经递质分泌的影响有关。

为什么脑肿瘤患者容易出现睡眠障碍?

脑肿瘤患者的睡眠问题是多种因素共同作用的结果:

- 肿瘤的直接影响:肿瘤本身及其进展会压迫或侵袭大脑中调节睡眠-觉醒的关键区域,如松果体、下丘脑等,直接干扰睡眠节律和稳态。

- 抗肿瘤治疗的影响:手术:手术虽然切除了肿瘤,但也可能损伤调节睡眠的神经结构,导致不可逆的睡眠障碍。

- 放疗:超过90%的胶质瘤患者在放疗期间会出现疲劳和日间嗜睡,这可能与放疗剂量和对激素分泌功能的影响有关。

- 药物:用于控制脑水肿的皮质类固醇(如地塞米松)会过度激活促进觉醒的神经系统,导致失眠。

- 情绪与疲劳:焦虑、抑郁等情绪问题在脑肿瘤患者中非常普遍,是加重睡眠障碍的重要原因。同时,疲劳与睡眠障碍常常相互影响,形成恶性循环。

如何评估与改善脑肿瘤患者的睡眠?

面对复杂的睡眠问题,科学的评估和个体化的干预至关重要。如果您或您的家人正受此困扰,不妨从以下几个方面着手。

1. 科学评估

医生通常会使用专业的睡眠问卷(如PSQI、ISI量表)进行初步筛查。对于怀疑有SBD、发作性睡病或RBD的患者,多导睡眠监测(PSG)是诊断的“金标准”。

2. 非药物治疗

对于失眠,针对失眠的认知行为治疗(CBT-I)是国际指南推荐的一线疗法。它通过改变患者对睡眠的错误认知和不良行为,从根本上改善失眠,研究证实其对脑肿瘤患者同样有效。此外,保持良好的睡眠卫生习惯、进行适度的有氧运动(如瑜伽、散步)也能显著改善睡眠质量和身心健康。

3. 药物治疗

药物治疗需要在医生指导下,根据具体的睡眠障碍类型进行。在考虑任何药物治疗前,与您的主治医生进行充分沟通至关重要。如果您希望获得更多关于治疗选择的参考信息,可以尝试使用MedFind的AI问诊服务,获取专业的AI分析与建议。

- 针对失眠:常用药物包括苯二氮䓬类(如地西泮)、非苯二氮䓬类(如唑吡坦)及褪黑素受体激动剂(如雷美替胺)。医生会根据患者具体情况权衡利弊后选择。

- 针对日间过度思睡:对于肿瘤引起的EDS或继发性发作性睡病,除了治疗原发病,医生可能会使用一些兴奋性药物,如莫达非尼(Modafinil)或替洛利生(Pitolisant)来改善症状。

4. 其他治疗

对于确诊SBD的患者,无创正压辅助通气(CPAP),即佩戴呼吸机,是改善夜间缺氧、提高睡眠质量的有效方法。即使是术后患者,在医生指导下使用也是安全的。

总结

睡眠障碍是脑肿瘤患者在抗癌路上的一大挑战,它不仅影响生活,更关乎预后。通过科学的评估,结合认知行为疗法、适度运动、个体化药物治疗以及针对性的呼吸支持等综合手段,可以有效管理这些睡眠问题。患者和家属应积极与医疗团队沟通,尽早识别并干预睡眠障碍,从而更好地改善生活质量,为长期的康复打下坚实基础。