引言

近年来,随着生活方式和饮食结构的改变,结直肠癌在我国的发病率持续攀升,已成为威胁国民健康的主要恶性肿瘤之一。如何科学预防、及早筛查并接受规范化治疗,是每一位患者和高危人群都极为关心的问题。本文特邀国内结直肠癌诊疗领域的资深专家万德森教授,为我们深入剖析结直肠癌的防治关键,特别是多学科综合治疗(MDT)模式在提升患者生存率方面的巨大价值。

一、结直肠癌高发,根源何在?

许多人误以为癌症是外部病菌入侵所致,但万教授指出,肿瘤的本质是人体自身细胞的异常增殖。结直肠癌的癌细胞来源于肠道上皮细胞的基因突变。虽然目前彻底阻止基因突变的根本方法仍在探索中,但通过流行病学研究,我们已经识别出一些明确的致病风险因素:

- 饮食习惯:长期高蛋白、高脂肪饮食,而蔬菜水果摄入不足,会显著增加患癌风险。研究表明,每日摄入足量蔬菜水果的人群发病率更低。

- 生活方式:久坐不动、缺乏体育锻炼是另一大诱因。经常运动的人群患肠癌的风险明显低于久坐者。

- 身体状况:肥胖(高BMI指数)已被证实与结直肠癌发病率呈正相关。

- 相关疾病:患有慢性肠炎、家族性息肉病、溃疡性结肠炎等疾病的人群,属于结直肠癌的高危人群,需要格外警惕。

因此,要降低结直肠癌的发生风险,我们应从改善生活习惯入手,提倡均衡饮食、多食蔬果、坚持运动、控制体重,并积极治疗相关肠道疾病。

二、结直肠癌筛查:何时开始?如何选择?

早期筛查是提高结直肠癌治愈率的关键。那么,应该从什么时候开始筛查呢?

万教授建议,对于一般风险人群,应从50岁开始进行筛查。尽管近年来有年轻化趋势,但考虑到筛查的巨大成本,全面提前筛查并不现实。然而,对于高危人群,筛查时间必须提前:

- 有家族性息肉病的患者,建议从20岁开始筛查。

- 有肿瘤家族史的人群,建议从30岁开始筛查。

在筛查方法上,理想的手段应兼具便捷、经济、无创的特点。目前,粪便隐血试验是应用最广的初步筛查方法,但存在操作不便(需在特定时间收集并及时送检)和假阳性等问题。更先进的粪便DNA检测虽然准确率更高,但费用昂贵。一旦粪便检查呈阳性,最终仍需通过肠镜检查来确诊。虽然肠镜是金标准,但其准备过程繁琐,检查本身存在一定风险和费用,限制了其作为全民普查手段的推广。

三、MDT模式:结直肠癌治疗的“最优解”

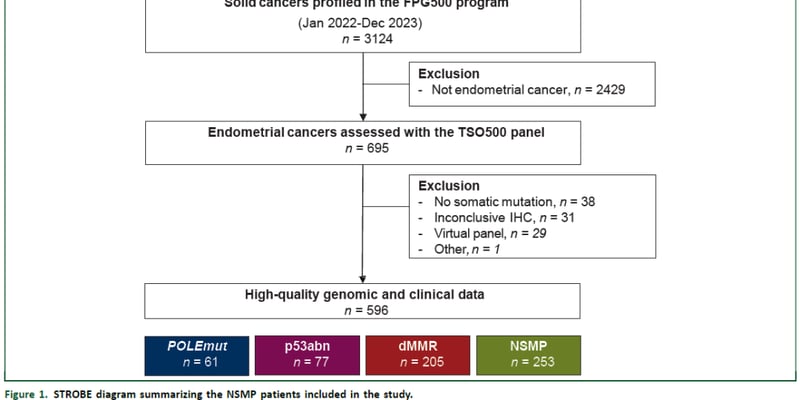

MDT(Multi-Disciplinary Team),即多学科综合治疗,是现代肿瘤治疗的核心理念。它强调由外科、内科、放疗科、影像科等多学科专家共同为患者制定个体化的最佳治疗方案,避免了单一科室治疗的局限性。

万教授分享了一个早期案例:一位孕妇在孕期确诊肠癌,为了保住孩子而延误治疗,产后肿瘤已发展到无法手术的“冰冻骨盆”状态。然而,通过使用 5-氟尿嘧啶(5-fluorouracil) 进行化疗,肿瘤奇迹般地缩小,患者最终仅靠化疗就获得了长期生存。这个案例深刻揭示了综合治疗的重要性。

一个高效的MDT团队需要遵循“三定”原则:定时、定员、定场所,确保讨论的常态化和规范化。MDT模式带来的益处是巨大的:

- 显著提升疗效:例如,通过MDT模式,结直肠癌肝转移患者的五年生存率从几乎为零提升至40%以上。

- 促进学科发展:多学科协作促进了知识的融合与创新。

- 培养青年医生:为年轻医生提供了宝贵的学习和成长平台。

- 推动诊疗规范化:通过团队讨论,国家发布的诊疗规范和指南能更好地在临床实践中得到落实。

对于寻求更先进治疗方案或对现有治疗有疑问的患者,了解并寻求MDT诊疗模式至关重要。同时,您也可以利用专业的医疗服务平台获取更多支持。MedFind提供的AI问诊服务可以帮助您系统地梳理病情,而抗癌资讯版块则汇集了前沿的药物和诊疗信息,助力您在抗癌路上做出更明智的决策。