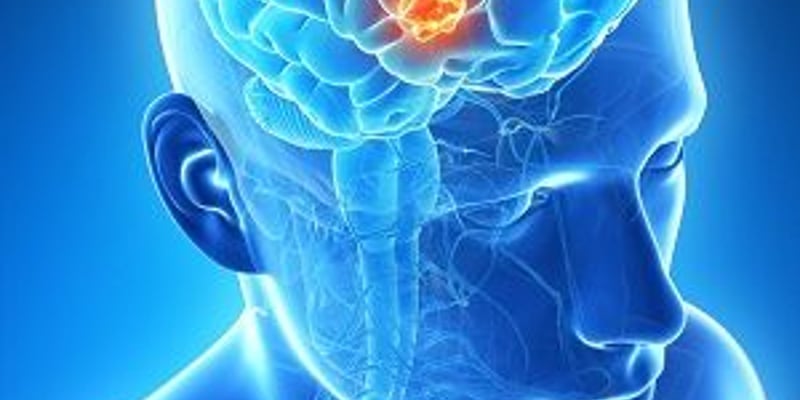

室管膜瘤,作为一种起源于大脑或脊髓的神经胶质瘤,其传统组织学分型与分级在预测患者生物学行为及临床预后方面存在局限性。随着医学的进步,2021年第5版WHO中枢神经系统肿瘤分类指南明确推荐,将分子特征检测作为辅助临床对室管膜瘤患者进行预后评估和精准管理的关键手段。这标志着肿瘤诊断和治疗正迈向更精细化的时代,特别是针对室管膜瘤的ZFTA融合变异检测,已成为指导临床决策的重要依据。

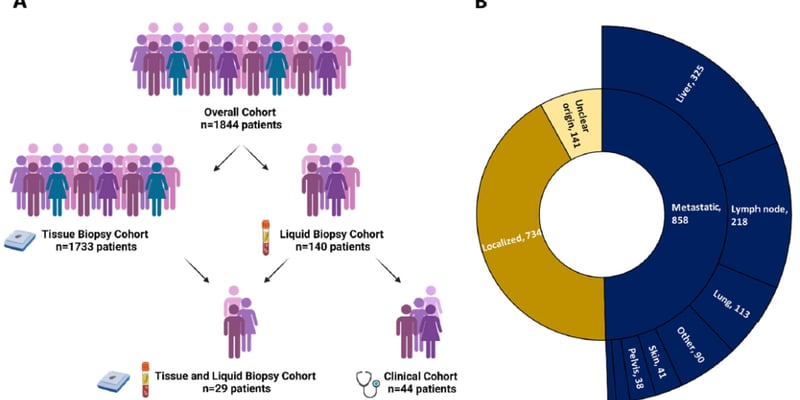

图1 第5版WHO分类室管膜瘤分类分型、分子特征及其预后

近期,一例被诊断为左侧额叶倾向室管膜瘤(WHO 2级)的患者,其病理医师建议进行ZFTA/YAP1基因检测。由于该肿瘤位于幕上区域(左侧额叶),WHO分类特别强调了对幕上室管膜瘤患者进行ZFTA融合变异和YAP1融合变异的检测。通过实体瘤1560基因融合变异RNA检测,该患者被检出C11orf95-RELA融合阳性(C11orf95基因即ZFTA),而YAP1融合阴性。这一结果提示患者预后可能较差,凸显了基因检测在室管膜瘤预后评估中的关键作用。

图2 患者的病理诊断及基因检测结果

幕上室管膜瘤ZFTA融合变异的深度解析

ZFTA基因,亦称C11orf95,位于染色体11q13,是幕上室管膜瘤中最常见的分子特征。幕上室管膜瘤特指发生于小脑幕以上区域的肿瘤,如额叶、颞叶、顶叶、枕叶等。研究显示,在幕上室管膜瘤患者中,ZFTA融合变异的检出率高达68.97%,远超其他融合类型,如YAP1融合变异(3.45%)。

ZFTA融合变异通常由染色体11q13的断裂引起,其最主要的伴侣基因为RELA,此外还包括YAP1、MAML2、NCOA1等。一项针对82例室管膜瘤患者的研究证实,ZFTA-RELA融合变异仅在幕上室管膜瘤患者中检出,后颅窝室管膜瘤患者则未见此变异。根据断点位置,ZFTA-RELA变异可进一步细分为七种类型,这为更精准的分子分型提供了依据。

图3 ZFTA-RELA融合变异仅在幕上室管膜瘤患者检出

图4 根据断点位置将ZFTA-RELA融合变异分为7种类型

值得注意的是,尽管其他伴侣基因形成的ZFTA融合幕上室管膜瘤非常罕见,但它们与ZFTA-RELA融合具有相似的甲基化频谱,因此也被归类为ZFTA融合型幕上室管膜瘤。例如,有案例报道检出ZFTA-YAP1融合变异的幕上室管膜瘤,通过甲基化谱分析同样被归类为ZFTA融合型。这进一步强调了分子层面对肿瘤进行精准分类的重要性。

图5 12例非RELA伴侣的ZFTA融合变异的伴侣基因及断点位置

图6 RT-PCR和NGS检测提示ZFTA-YAP1融合变异断点位置

ZFTA融合变异检测的临床意义与预后影响

根据最新的WHO分类,在排除室管膜下瘤的前提下,幕上室管膜瘤可根据分子检测结果细分为ZFTA融合型、YAP1融合型及其他类型。其中,ZFTA融合型幕上室管膜瘤的诊断必要标准是幕上定位和ZFTA基因融合,理想标准则包括符合甲基化类别ZFTA融合阳性型幕上室管膜瘤,以及p65(RELA基因编码蛋白)或L1CAM免疫组化化学阳性。

图7 WHO分类关于ZFTA融合型幕上室管膜瘤诊断标准

临床研究进一步揭示了不同分子分型对患者预后的显著影响:幕上室管膜下瘤(WHO 1级)预后最佳,5年PFS率和OS率均为100%;其次是YAP1融合型幕上室管膜瘤(WHO 2/3级),5年PFS率为66%,OS率为100%;而ZFTA融合型幕上室管膜瘤(WHO 2/3级)预后最差,5年PFS率仅为29%,OS率为75%。这些数据明确指出,ZFTA融合变异是幕上室管膜瘤患者预后不良的重要指标,因此,对其进行准确的基因检测对于制定个性化治疗方案和预后评估至关重要。

图8 幕上室管膜瘤不同类型患者的预后状况

全面基因检测:精准治疗的基石

为了更全面地检测ZFTA融合变异及其他相关基因变异,推荐室管膜瘤患者考虑进行脑肿瘤DNA460+RNA1560基因检测项目。这种DNA+RNA双组学检测能够尽可能地检出更多常见和罕见的伴侣基因融合变异,为临床提供更全面的分子信息。此外,脑肿瘤460基因变异检测和实体瘤1560基因融合变异RNA检测也是关注ZFTA-RELA融合变异的室管膜瘤患者的优选项目。

表1 绘真医学ZFTA融合变异检测系列项目

对于需要海外靶向药、抗癌药或仿制药的患者,精准的基因检测结果是制定个性化治疗方案的基础。MedFind提供专业的AI问诊服务,帮助患者解读复杂的检测报告,并提供海外靶向药代购服务,确保患者能够及时获取所需的药物。同时,您也可以在MedFind的抗癌资讯平台获取更多药物信息和诊疗指南,了解最新的癌症治疗进展和靶向治疗方案。

参考文献:

[1]王行富,郑莉梅,张声. 第5版WHO中枢神经系统肿瘤分类室管膜肿瘤解读[J]. 中华病理学杂志,2023,52(03):223-227.DOI:10.3760/cma.j.cn112151-20220916-00781

[2]Fukuoka, Kohei et al. “Significance of molecular classification of ependymomas: C11orf95-RELA fusion-negative supratentorial ependymomas are a heterogeneous group of tumors.” Acta neuropathologica communications vol. 6,1 134. 4 Dec. 2018, doi:10.1186/s40478-018-0630-1

[3]Parker, Matthew et al. “C11orf95-RELA fusions drive oncogenic NF-κB signalling in ependymoma.” Nature vol. 506,7489 (2014): 451-5. doi:10.1038/nature13109

[4]Tauziède-Espariat, Arnault et al. “Supratentorial non-RELA, ZFTA-fused ependymomas: a comprehensive phenotype genotype correlation highlighting the number of zinc fingers in ZFTA-NCOA1/2 fusions.” Acta neuropathologica communications vol. 9,1 135. 13 Aug. 2021, doi:10.1186/s40478-021-01238-y

[5]Lim, Ka Young et al. “ZFTA-YAP1 fusion-positive ependymoma can occur in the spinal cord: Letter to the editor.” Brain pathology (Zurich, Switzerland) vol. 32,1 (2022): e13020. doi:10.1111/bpa.13020

[6]WHO Classification of Tumours Editorial Board. WHO classification of tumours. Central nervous system tumours [M]. 5th ed. Lyon: IARC Press, 2021.

[7]Pajtler, Kristian W et al. “Molecular Classification of Ependymal Tumors across All CNS Compartments, Histopathological Grades, and Age Groups.” Cancer cell vol. 27,5 (2015): 728-43. doi:10.1016/j.ccell.2015.04.002