引言

您可能从未听说过“克隆性造血”(Clonal Hematopoiesis, CH),但这个与年龄增长密切相关的生物学现象,正日益成为癌症研究领域的焦点。它不仅可能悄然增加您患上血液肿瘤的风险,还可能深刻影响实体瘤的治疗效果和预后。那么,克隆性造血究竟是什么?它与癌症之间存在着怎样千丝万缕的联系?本文将为您全面解读这一重要概念及其在癌症诊疗中的意义。

一、什么是克隆性造血(CH)?

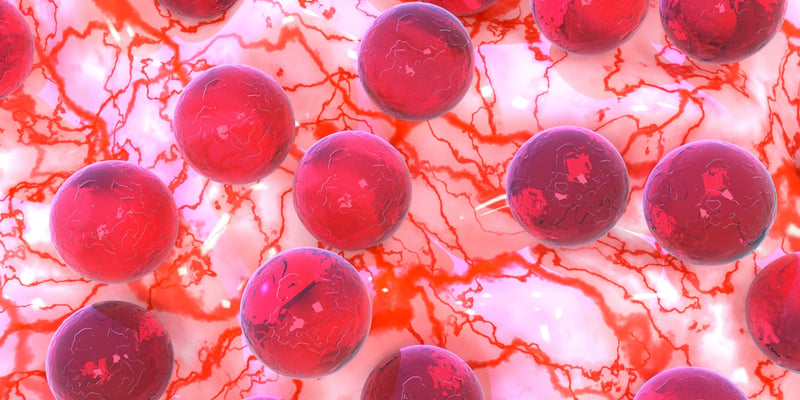

我们的血液细胞源于骨髓中的造血干细胞(HSC)。正常情况下,这些干细胞多样化地产生各类血细胞。然而,随着年龄增长或受其他因素影响,部分造血干细胞会获得基因突变。如果这些突变赋予了细胞生存或增殖优势,它们就会“脱颖而出”,大量复制并形成一个庞大的“克隆家族”,这种现象就是克隆性造血(CH)。

尽管CH本身通常是良性的,但它被视为一种与年龄相关的癌前状态。研究发现,CH在老年人群中普遍存在,并与血液恶性肿瘤(如白血病)风险增加以及实体瘤患者总体生存率下降有关。最常见的CH相关基因突变包括 DNMT3A、TET2、ASXL1、JAK2、TP53 和 SF3B1,这些基因同样在多种髓系肿瘤中频繁突变。

其中,一个被严格定义的亚型是潜能未定的克隆性造血(CHIP),指在没有血液病的情况下,检测到特定突变基因的变异等位基因频率(VAF)≥2%。携带CHIP的个体,其未来发展为髓系恶性肿瘤的风险显著增高。

二、克隆性造血的“幕后推手”:驱动机制解析

克隆性造血的发生主要由两大因素驱动:突变的产生和选择性压力的筛选。

1. 突变的来源

- 内源性因素:衰老是主要原因。随着年龄增长,细胞内DNA修复机制效率下降,导致自发性突变不断累积。

- 外源性因素:癌症治疗是另一个重要诱因。许多化疗药物(如烷化剂)和放射治疗会直接损伤造血干细胞的DNA,从而诱发突变,形成“治疗相关性CH”。

2. 克隆的选择性压力

突变细胞的扩增离不开特定的“土壤”。在癌症治疗背景下,炎症环境和基因毒性应激为某些突变克隆提供了生存优势。例如,携带DNMT3A突变的细胞对蒽环类化疗药有更强的耐受性,而携带TP53或PPM1D突变的克隆则在化疗或放疗后更容易扩增,增加了治疗相关髓系肿瘤(t-MNs)的风险。

三、靶向CH:预防血液肿瘤的新策略

鉴于CH是血液肿瘤的“前奏”,科学家们正积极探索干预CH以阻断其向恶性肿瘤演变的策略。

- 重塑现有靶向治疗:研究发现,针对IDH1/IDH2突变的靶向药,如艾伏尼布(Ivosidenib)和Enasidenib,不仅可用于治疗急性髓系白血病(AML),也可能对携带相应突变的癌前病变(如克隆性血细胞减少症)有效。相关临床试验正在进行中。虽然本文提及的某些药物可能尚未普及,但许多针对特定基因突变的靶向药已可通过海外代购渠道获取,为患者提供了更多治疗选择。

- 针对炎症通路:炎症是CH克隆扩增的重要推手。因此,靶向IL-6、IL-1β等炎症因子的药物,如托珠单抗(Tocilizumab)和Canakinumab,在临床前研究中显示出抑制TET2突变克隆扩增的潜力。

确定高风险患者并制定个性化干预策略至关重要。如果您对自己的情况有疑问,或希望了解更多前沿治疗信息,可以考虑使用MedFind的AI问诊服务进行初步咨询。

四、CH对实体瘤患者意味着什么?

CH的影响远不止于血液系统,它与实体瘤的发生、发展和治疗也密切相关。

1. 影响预后和风险分层

多项研究表明,CH是某些实体瘤(如肺癌、食管胃癌)的独立风险因素,并与较差的生存结局相关。因此,检测CH状态可能成为评估患者预后的一个新生物标志物。

2. 改变肿瘤微环境(TME)

CH突变的免疫细胞(如巨噬细胞、T细胞)会浸润到肿瘤组织中,其功能也发生改变。例如,在某些情况下,TET2突变的巨噬细胞可能通过放大特定信号通路,导致肿瘤对BRAF/MEK抑制剂产生耐药性。而在另一些情况下,PPM1D突变的中性粒细胞则可能增强抗肿瘤免疫反应。

3. 对实体瘤治疗选择的启示

CH的存在可能影响治疗决策。例如,对于携带PPM1D突变的患者,选择微管抑制剂可能比使用顺铂等药物更安全,以避免筛选出耐药克隆。此外,在进行CAR-T细胞治疗或使用免疫刺激疗法时,也需警惕CH的存在可能带来的潜在风险,如诱发继发性白血病。

五、总结与展望:CH在未来癌症诊疗中的角色

克隆性造血是一个复杂的生物学现象,它既是癌症(尤其是血液肿瘤)的风险因素,也是影响实体瘤治疗和预后的重要变量。目前,研究人员已经开发出CH风险评分(CHRS)等工具,用于预测CH向血液恶性肿瘤进展的风险。

未来,将CH检测纳入常规癌症管理流程,有望实现更精准的预后判断和个体化治疗。例如,根据患者的CH状态来优化化疗方案、选择合适的靶向或免疫疗法,从而最大化疗效并降低长期并发症风险。要跟上日新月异的抗癌进展,获取最新的药物信息和诊疗指南至关重要。