在癌症治疗领域,精准医学的进步为患者带来了新的希望。对于膀胱癌患者而言,如何准确评估术后复发风险并制定个性化的治疗方案,一直是临床关注的焦点。循环肿瘤DNA(ctDNA)作为一种新兴的肿瘤标志物,其在膀胱癌预后评估和最小残留疾病(MRD)监测中的价值正日益凸显。一项最新临床研究深入探讨了根治性膀胱切除术(RC)前后ctDNA状态的动态变化,及其对患者无复发生存期(RFS)的影响,为膀胱癌的精准治疗提供了重要依据。

ctDNA:膀胱癌预后评估的新利器

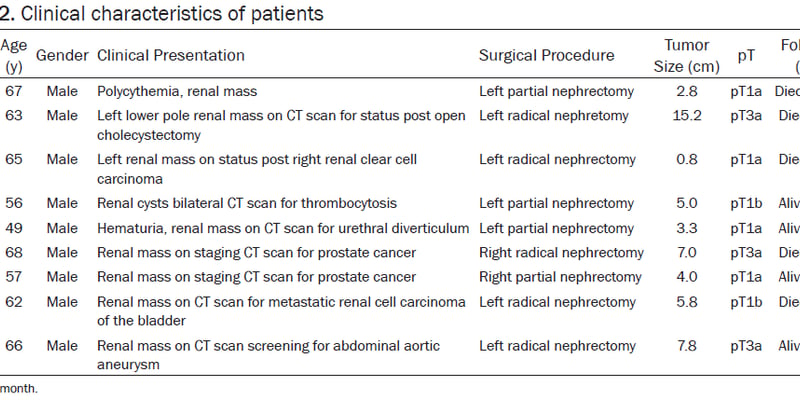

这项研究旨在评估RC前ctDNA未检测到的膀胱癌患者的RFS,并比较那些在RC后ctDNA状态从可检测到转为未检测到的患者(“转换组”)与持续未检测到ctDNA状态的患者(“持续未检测到组”)的预后差异。研究团队对135例接受RC的患者进行了前瞻性和纵向的ctDNA分析,中位随访时间为11个月。

研究结果令人鼓舞:在54例RC前ctDNA未检测到的患者中,其6个月、12个月和21个月的RFS率分别高达98%、93%和82%,显示出良好的预后。这表明,术前ctDNA阴性的患者可能成为降阶梯治疗的潜在候选者,有望减少不必要的治疗负担和副作用。

MRD监测:动态评估复发风险的关键

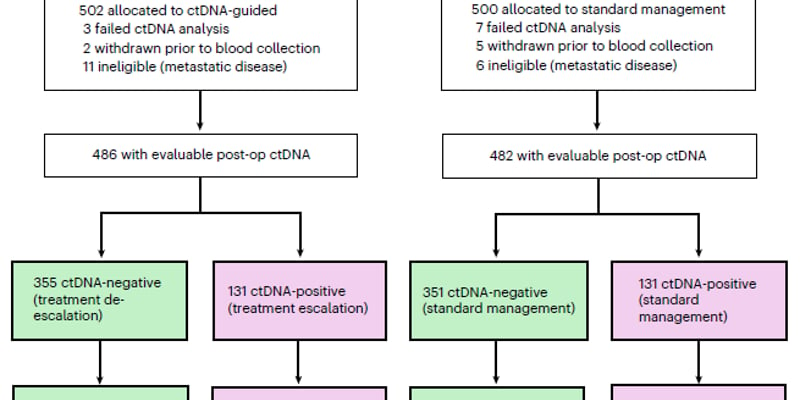

然而,研究进一步揭示了MRD监测的不可或缺性。在可进行转换动态分析的74例患者中,43例属于“持续未检测到组”(RC前和MRD窗口均未检测到),而31例属于“转换组”(RC前可检测到ctDNA,但在MRD窗口转为未检测到)。尽管两组患者在MRD窗口均表现为ctDNA阴性,但其预后却存在显著差异。

“持续未检测到组”的RFS显著优于“转换组”(对数秩检验,P < 0.001),12个月RFS率分别为97%和51%,18个月RFS率分别为88%和51%。多变量分析显示,“转换组”状态是疾病复发的独立预测因子。这意味着,即使患者在术后MRD窗口ctDNA转阴,如果其术前曾为阳性,仍需警惕较高的复发风险。这一发现强调了术前ctDNA状态在指导临床决策中的重要性,不应仅依赖术后MRD窗口的检测结果。

ctDNA检测如何影响膀胱癌治疗决策?

当前,肌肉浸润性膀胱癌的治疗方案主要由病理分期驱动,通常建议进行新辅助治疗后行根治性膀胱切除术,并根据高危特征考虑辅助治疗。然而,传统的病理分期可能无法完全捕捉肿瘤的生物学行为和复发风险。

ctDNA检测的引入,为优化辅助治疗患者选择提供了新的视角。例如,在IMvigor010试验中,尽管阿替利珠单抗(一种程序性死亡配体1检查点抑制剂)在总体上未显示出优于单纯观察的优势,但在事后分析中发现,MRD窗口ctDNA阳性的患者加用阿替利珠单抗可获得DFS和OS获益。这提示ctDNA状态在指导靶向药或免疫治疗选择方面的巨大潜力。

目前正在进行的IMvigor011试验和MODERN试验也正在探索RC后ctDNA状态在指导辅助治疗中的应用,例如根据ctDNA阴性/阳性状态将患者分层至不同治疗组(如单纯观察 vs 纳武利尤单抗,或纳武利尤单抗 vs 纳武利尤单抗联合瑞拉利单抗)。然而,这些试验目前仅考虑RC后的ctDNA状态。本研究结果提示,若不考虑术前ctDNA状态,可能会导致“转换组”患者的治疗不足,从而影响其长期预后。

展望未来:整合ctDNA监测,实现个性化治疗

尽管本研究存在一定的局限性,如队列规模和回顾性分析的特点,但其结果为膀胱癌的精准治疗提供了宝贵的见解。不同ctDNA检测方法的灵敏度差异(如本研究使用的Signatera™检测)以及肿瘤异质性等因素,仍是未来研究需要克服的挑战。

总而言之,术前ctDNA状态与良好的肿瘤预后密切相关,有望指导高危膀胱癌患者的降阶梯治疗。同时,仅依赖MRD窗口的ctDNA阴性状态可能不足以全面评估复发风险,必须结合术前ctDNA状态来判断是否存在“转换”情况。未来的研究和临床实践应考虑同时纳入术前和MRD窗口的ctDNA状态,以实现对新辅助治疗、辅助治疗和单纯RC治疗的患者进行更精准的选择,从而最大化患者的生存获益。

对于正在与癌症抗争的患者及其家属,获取前沿的抗癌资讯和合适的靶向药至关重要。如果您对ctDNA检测结果、治疗方案或海外购药有疑问,MedFind的AI问诊服务可以为您提供初步的专业建议。同时,MedFind提供便捷的海外靶向药代购服务,帮助患者获取所需的抗癌药和仿制药。您也可以在MedFind的网站上查阅全面的药物信息和诊疗指南,助您更好地了解抗癌之路。

表1

表2

表3

图2

参考文献:

Ben-David R, Lidagoster S, Geduldig J, et al. Undetectable pre-radical cystectomy circulating tumour DNA status predicts improved oncological outcomes. BJU Int. 2025;135(3):473-480. doi:10.1111/bju.16556