PICC置管:肿瘤治疗中的“生命线”与潜在风险

对于许多正在接受化疗或其他长期静脉输液治疗的肿瘤患者而言,经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)无疑是一条至关重要的“生命线”。然而,这条生命线的维护并非易事,数据显示,PICC相关的并发症发生率竟高达12%至37%。这不仅给患者带来痛苦,也可能影响治疗进程。在漫长的抗癌道路上,除了需要专业的医疗护理,及时获取有效的治疗方案也至关重要。MedFind致力于为患者提供全球靶向药代购服务,助力每一位患者的康复之旅。

传统培训模式的瓶颈

长期以来,护理人员的PICC技术培训多采用“先教后练”的传统模式。这种模式虽然能传授基础知识和操作步骤,但在培养护士的批判性思维和应对复杂临床情况的应变能力方面却显得力不从心,这也是导致并发症高发的重要原因之一。

“先试后思”:护理培训的革命性突破

为了破解这一难题,一项发表于《BMC Medical Education》的最新研究探索了一种创新的教学模式。该模式将“生产性失败理论”与汇报教学相结合,核心理念是“先试后思”——即在正式讲授前,让学员首先尝试解决复杂的临床模拟问题。

这项研究在四川省纳入了146名肿瘤科护士,并将他们随机分为两组:

- 对照组:采用传统的“讲授+示范”模式。

- 干预组:采用基于“生产性失败理论”的七步教学法,通过“试错-反思-总结”的循环,激发学员的深度学习和问题解决能力。

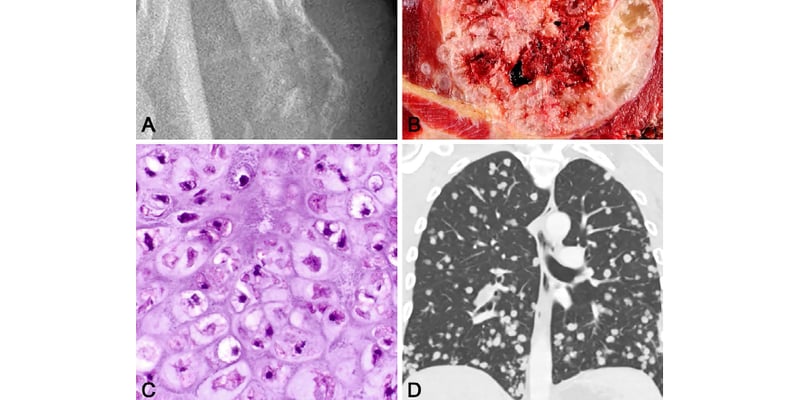

图1 两组教学方法对比

图2 基于生产性失败理论结合汇报教学的教学活动流程

研究结果:更安全、更高效的护理实践

经过为期两个月的培训后,结果令人振奋。与传统模式相比,接受新模式培训的干预组在多个维度表现出显著优势:

- 理论与操作技能:理论考试成绩、置管与维护操作得分均显著提高(P<0.05)。

- 核心能力提升:学习动机、批判性思维和问题解决能力得到全面提升。

- 临床实践改善:最关键的是,干预组护士的一次穿刺成功率更高,且置管后24小时内及维护后7天内的并发症发生率均显著低于对照组。

这充分证明,新的教学模式能够将知识和技能有效地转化为临床护理质量的实质性改善。

图3 各阶段活动设计

这对肿瘤患者意味着什么?

这项研究的成果对广大肿瘤患者来说是一个极大的好消息。它意味着:

- 更安全的治疗过程:护士操作更精准,能有效降低因PICC置管引发感染、血栓等并发症的风险。

- 更舒适的就医体验:更高的一次穿刺成功率可以减少患者因反复穿刺带来的痛苦和焦虑。

- 更顺畅的治疗保障:高质量的血管通路护理是确保化疗、营养支持等治疗顺利进行的基础。

我们相信,优质的护理与前沿的治疗方案相结合,才能为患者带来最大的希望。如果您在治疗过程中对护理方案或病情有任何疑问,不妨尝试MedFind的AI问诊服务,获取专业的第二诊疗意见。同时,也欢迎访问MedFind抗癌资讯版块,获取更多药物信息与诊疗指南。