结直肠癌作为全球第三大常见恶性肿瘤,其高发病率和死亡率对人类健康构成严重威胁。早期诊断是提高患者生存率的关键,然而,传统的结肠镜检查具有侵入性且成本较高,而粪便潜血测试特异性不足。因此,寻找敏感、特异且非侵入性的早期诊断标志物一直是医学界关注的焦点。

肠道菌群与结直肠癌的复杂关联

近年来,肠道菌群在结直肠癌发生发展中的作用日益受到重视。研究表明,结直肠癌患者的肠道菌群存在显著失调,其中一些致病菌如大肠杆菌、志贺氏菌等水平升高。特别值得关注的是,福氏志贺氏菌(F. shigellae)在结直肠癌组织中被发现显著富集。然而,除了引发急性炎症反应,其在结直肠癌起始和进展中的具体分子机制此前尚不明确。

突破性研究:福氏志贺氏菌C.11与环二肽的致癌机制

一项最新研究深入探讨了福氏志贺氏菌C.11在结直肠癌中的作用。研究团队通过非靶向代谢组学技术,从结直肠癌患者的粪便样本中分离并鉴定出一种新型促癌菌株——福氏志贺氏菌C.11。进一步研究揭示,该菌株能够诱导DNA损伤,并促进炎症向肿瘤的转化。

更重要的是,研究还筛选出三种环二肽(环脯氨酸-亮氨酸、环苯丙氨酸-脯氨酸、环脯氨酸-缬氨酸)作为潜在的基因毒性代谢物。这些环二肽的持续暴露可触发DNA双链断裂,导致细胞形态、增殖、迁移和锚定非依赖性生长发生显著改变,最终驱动恶性转化。体内实验也证实,环二肽能够加速结肠炎模型小鼠肠道肿瘤的发生。

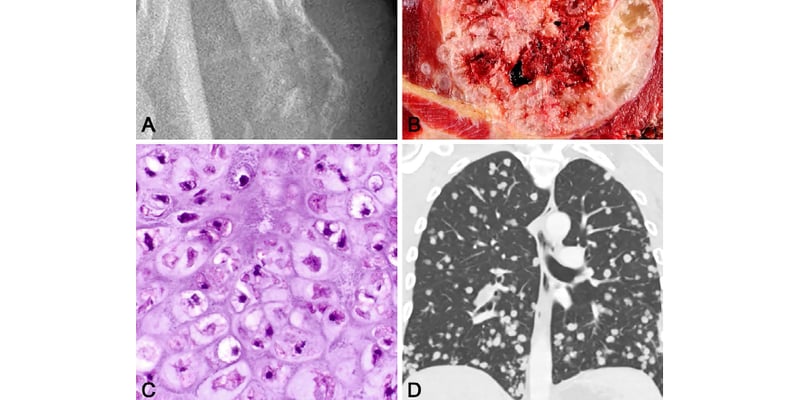

图1 CRC中血清和粪便样本的代谢改变

ERBB3/PI3K-AKT-mTOR通路:新的诊断与治疗靶点

该研究还发现,福氏志贺氏菌C.11及其代谢物通过激活ERBB3/神经调节蛋白1/PI3K-AKT-mTOR信号通路,促进正常肠上皮细胞的恶性转化和肠道肿瘤进展。临床验证数据进一步显示,ERBB3在结肠腺癌和直肠腺癌组织中显著上调,其高表达与结直肠癌患者的总生存期缩短密切相关。

这意味着,抑制该信号通路可能成为结直肠癌治疗的新策略,尤其对于福氏志贺氏菌富集的病例。靶向神经调节蛋白1、ERBB3及其下游信号通路,有望为患者带来新的治疗选择。对于需要了解更多靶向治疗方案或寻求海外购药途径的患者,MedFind商城提供专业的海外靶向药代购服务,帮助患者获取所需药品。

图2 福氏志贺氏菌C.11在体外引起DNA损伤,但不是通过胍丁胺

非侵入性早期诊断的巨大潜力

这项研究的另一项重要发现是,福氏志贺氏菌C.11的丰度及其代谢物环二肽(特别是环二肽2)的水平在结直肠癌患者的粪便样本中显著升高。通过受试者工作特征曲线分析,这些生物标志物展现出优异的诊断价值,多指标联合诊断的曲线下面积高达0.887,显著提高了诊断准确性。

这为结直肠癌早期筛查提供了一种非侵入性、高灵敏度的潜在工具,有望在疾病早期阶段发现癌前病变或早期肿瘤,从而为患者争取宝贵的治疗时间。虽然肠道菌群组成可能受地理、饮食和抗生素等因素影响,未来仍需多中心研究验证其普适性并改进标准化检测方法。

如果您对结直肠癌的最新诊疗进展、药物信息或个性化治疗方案有疑问,可以尝试MedFind AI问诊服务,获取专业的智能咨询。同时,MedFind资讯中心也提供丰富的抗癌资讯和诊疗指南,助您全面了解疾病,做出更明智的决策。