对于许多癌症患者而言,免疫检查点抑制剂(ICIs)的出现带来了新的曙光。然而,在结直肠癌肝转移(CRLM)患者中,这类疗法的效果却常常不尽人意,其背后的原因一直是医学界探索的重点。近期,一项发表于《癌症通讯》(Cancer Communications)的研究为我们揭示了其中的奥秘。

这项由南方医科大学南方医院团队完成的研究发现,肿瘤微环境中的一个关键分子——鞘氨醇激酶1(SPHK1),是阻碍免疫治疗在结直肠癌肝转移中发挥作用的“幕后黑手”。

SPHK1:潜伏在肝转移灶的“免疫破坏者”

肝脏是结直肠癌最常见的转移部位,而肝转移灶复杂的肿瘤微环境(TME)极具免疫抑制性,这使得抗PD-1等免疫疗法难以奏效。研究人员通过分析CRLM患者的组织样本发现,SPHK1主要在一种名为肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)的免疫细胞中高度表达。

更重要的是,SPHK1阳性TAMs的浸润水平与患者的不良预后以及免疫治疗效果不佳显著相关。这一发现首次将SPHK1与结直肠癌肝转移的免疫抑制状态直接联系起来,为理解免疫治疗耐药提供了新的视角。

揭秘SPHK1的“作案”机制

研究团队进一步揭示了SPHK1是如何与癌细胞“同流合污”,共同构建一个抑制抗肿瘤免疫的“恶性循环”:

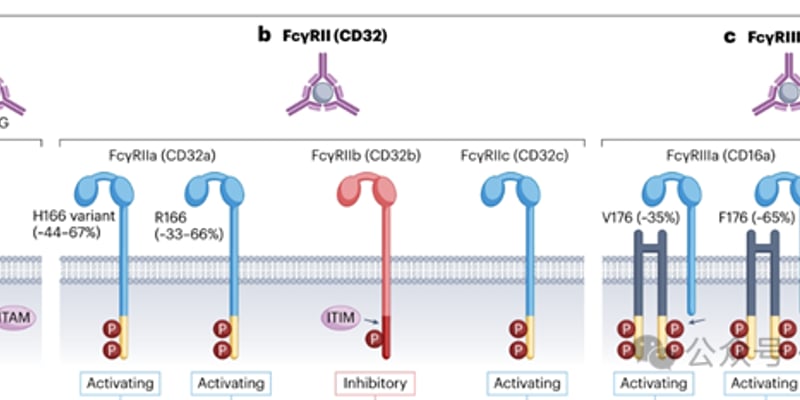

- 启动信号:在巨噬细胞内,高表达的SPHK1会产生一种名为鞘氨醇-1-磷酸(S1P)的信号分子。

- 释放炎症因子:S1P激活巨噬细胞自身的NLRP3炎症小体,导致释放出大量的白细胞介素-1β(IL-1β)。

- 诱导癌细胞:IL-1β作用于结直肠癌细胞,促使癌细胞分泌更多趋化因子,从而招募更多的巨噬细胞(TAMs)浸润到肿瘤区域。

- 削弱T细胞:同时,IL-1β还会诱导癌细胞释放ADAM17,这种物质会损害负责杀伤癌细胞的CD8+ T细胞的功能,使其陷入“耗竭”状态,失去抗肿瘤活性。

这个循环不断自我强化,最终导致肿瘤微环境的免疫抑制性越来越强,使得免疫治疗药物无法有效发挥作用。

靶向SPHK1:为免疫治疗“破局”的新策略

既然找到了问题的根源,那么抑制SPHK1是否能打破这一僵局呢?动物模型实验给出了肯定的答案。

研究人员发现,无论是通过基因手段敲除SPHK1,还是使用SPHK1抑制剂进行治疗,都能显著减少小鼠肝转移灶的数量和大小,并延长其生存期。更令人振奋的是,当将SPHK1抑制剂与抗PD-1免疫疗法联合使用时,展现出了远超单一疗法的抗肿瘤效果。

联合治疗不仅更有效地抑制了肝转移,还成功“重塑”了肿瘤微环境:免疫抑制性的TAMs数量减少,而具有杀伤功能的CD8+ T细胞的耗竭状态得到逆转,功能显著增强。

研究总结与展望

总而言之,这项研究深入阐明了SPHK1+ TAMs在结直肠癌肝转移免疫抑制微环境形成中的核心作用,并验证了靶向SPHK1联合抗PD-1免疫治疗的巨大潜力。这一发现不仅可能将SPHK1开发为预测CRLM患者免疫治疗疗效的生物标志物,更有望为改善这类患者的治疗效果和长期预后提供一种全新的联合治疗策略。如果您想了解更多关于结直肠癌前沿疗法的信息,或需要个性化的治疗方案建议,可以咨询MedFind的AI问诊服务,获取专业的解答。