引言:在实验室里为癌症患者“试药”

在抗击癌症的漫长道路上,一个核心难题始终困扰着医生和患者:如何找到最有效的药物?同样的治疗方案,为何在不同患者身上效果迥异?答案隐藏在每个肿瘤独特的生物学特性中。为了破解这一难题,科学家们致力于在实验室里构建能够模拟真实肿瘤的体外模型,这不仅是一场技术革命,更关乎为每位患者量身定制最佳治疗方案的希望。

近期,顶尖科学期刊《Nature Methods》发表的一篇综述,系统回顾了体外肿瘤模型从二维平面到三维立体,乃至更复杂系统的百年进化史。它揭示了我们如何在培养皿中一步步建造出高度仿真的“迷你肿瘤”,从而改变了癌症研究的面貌,并为新药研发和个性化治疗开辟了全新路径。

从“平面地图”到“立体城市”:肿瘤模型的第一次飞跃

癌症研究的起点,始于在培养皿中平铺生长的二维(2D)细胞。自1951年第一个“永生”的宫颈癌细胞系——海拉(HeLa)细胞被成功建立以来,二维细胞培养成为了癌症研究的基石。基于这些扁平的“细胞社会”,科学家们发现了癌基因、肿瘤抑制基因等关键角色,我们关于癌症的大部分基础知识都源于此。

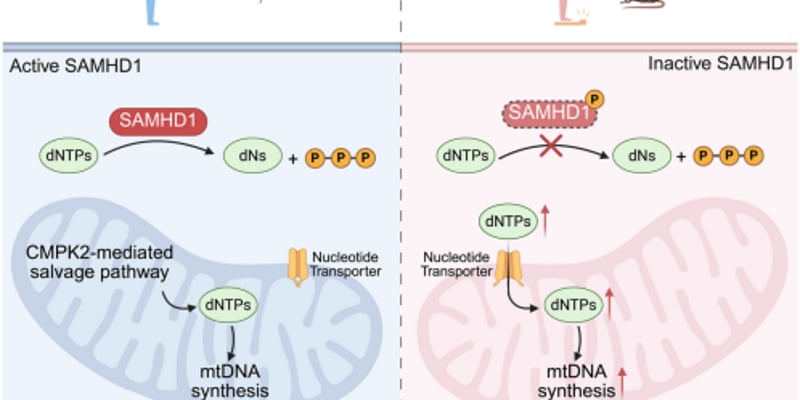

然而,真实的肿瘤是一个复杂的三维“城市”,而非一层平铺的细胞。它包含了癌细胞、基质细胞、免疫细胞以及将它们粘合在一起的细胞外基质(ECM)。在这个“城市”里,氧气和营养分布不均,细胞间存在着复杂的互动。二维模型恰恰缺失了这种三维结构和微环境的复杂性,导致基于它筛选出的药物在临床试验中失败率居高不下。研究人员意识到,必须从“平面战争”走向“立体战场”。

20世纪70年代,三维(3D)球状体(Spheroids)模型应运而生。通过让癌细胞在非粘附的培养皿中自然聚集,形成的球状体首次在体外模拟了实体瘤的内外梯度——外层细胞营养充足,而核心区域则可能缺氧坏死。这为研究肿瘤生长和药物渗透提供了一个更真实的平台。

“迷你器官”的诞生:个性化精准医疗的曙光

进入21世纪,随着干细胞生物学的发展,一种更高级的3D模型——类器官(Organoids)横空出世。它是由干细胞在体外自我组织、分化形成的,能再现来源器官的结构和功能,就像在培养皿中长出的“迷你器官”。

真正的革命性突破是患者来源的类器官(Patient-Derived Organoids, PDOs)的诞生。PDOs直接从患者手术切除或活检的肿瘤组织中培养而来。这意味着,科学家第一次能够在实验室里,为每一位患者建立一个“活的”、高度个性化的“迷你肿瘤”。

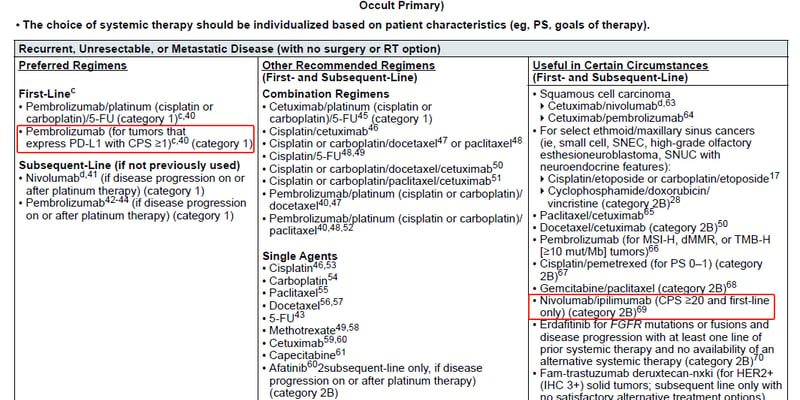

这些PDOs完整地保留了原始肿瘤的遗传突变、基因表达和细胞异质性。它们最激动人心的应用,便是作为患者的“药物试替身”。研究人员可以在这些“迷你肿瘤”上测试多种化疗或靶向药物的疗效,从而预测患者对特定治疗方案的反应,为临床医生制定最佳策略提供宝贵的科学参考。这使得“对症下药”从概念变为现实。如果您对自己的治疗方案或前沿疗法有疑问,可以尝试MedFind的AI问诊服务获取专业参考。

超越“孤城”:构建动态的“肿瘤生态系统”

尽管PDOs成就巨大,但它们仍像一座座“孤城”,通常缺乏免疫细胞、基质细胞以及模拟血液流动的血管网络,而这些共同构成了复杂的肿瘤微环境(Tumor Microenvironment, TME)。为了攻克这些难题,科学家们正将类器官与更前沿的技术相结合。

- 芯片上的肿瘤(Tumor-on-a-chip):将类器官与微流控技术结合,在芯片上模拟体内的血流,研究药物递送、肿瘤转移等动态过程。

- 共培养系统:将肿瘤类器官与从患者体内分离的免疫细胞、基质细胞(如癌症相关成纤维细胞, CAFs)共同培养,以更真实地重现肿瘤微环境的细胞生态,这对于测试免疫疗法的效果至关重要。

这些技术正推动体外模型从一个静态的细胞集合,向一个动态、多组分、功能整合的“微型生态系统”演进。

未来展望:新材料与人工智能的融合

为了摆脱传统基质胶(Matrigel)成分不明确、批次差异大的限制,研究人员正开发如胶原蛋白、合成水凝胶等新型材料。这些可精确调控的“土壤”能更好地模拟人体组织环境,引导细胞形成更逼真的结构。

与此同时,高分辨率成像技术与人工智能(AI)的结合,为我们提供了洞悉这些复杂模型内部奥秘的“智慧之眼”。AI算法能够自动分析海量的图像数据,量化细胞行为,评估肿瘤形态,甚至预测药物反应。

从二维细胞到集成了AI分析的“芯片上的肿瘤”,体外模型的演进之路,反映了我们对癌症认知的深化——从关注单个基因,到理解一个复杂的生态系统。未来,研究人员可以像搭积木一样,根据具体问题选择最合适的模型,这为加速新药研发、攻克耐药性、最终战胜癌症带来了前所未有的希望。