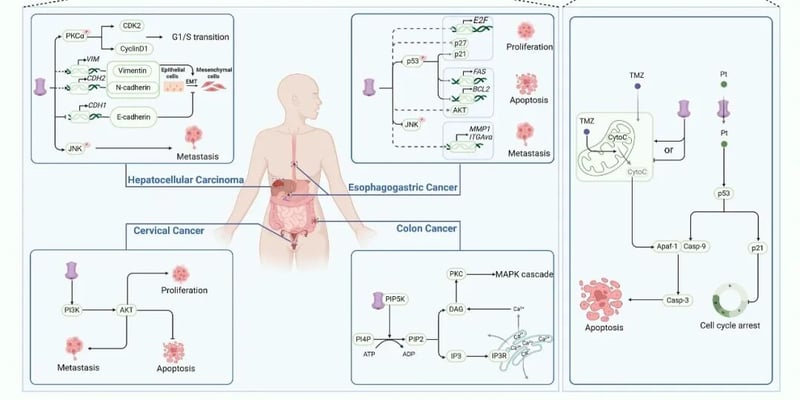

肝细胞癌(Hepatocellular Carcinoma, HCC),作为全球第五大常见癌症,是我国高发的一种恶性肿瘤,其发病率和死亡率均居高不下。近年来,科学界日益关注“肠-肝轴”在肝脏疾病中的作用,即肠道健康与肝脏功能之间的密切联系。尽管已有研究指出肠道菌群失调可能影响肝癌进程,但具体哪些细菌在其中扮演关键角色,以及它们是如何在肿瘤局部发挥作用的,其深层机制仍有待阐明。

肝癌患者体内发现“特殊访客”

近日,一项发表在国际顶尖期刊《细胞代谢》(Cell Metabolism)上的研究为我们揭开了谜底的一角。研究团队通过对多个中心的肝细胞癌患者的肿瘤组织、粪便样本以及健康对照组的样本进行深入分析,发现一种名为Catenibacterium mitsuokai(简称C. mitsuokai)的细菌,在肝癌患者的肿瘤组织和粪便中均显著富集。这一发现通过荧光原位杂交技术得到了证实,明确了C. mitsuokai确实存在于肝癌的肿瘤微环境中。C. mitsuokai是一种厌氧革兰阳性菌,此前已在多种疾病患者的肠道中被发现高度富集,这暗示它可能是一种潜在的致病菌,在肝癌的发生发展中扮演着“帮凶”的角色。

“跨界”作案:从肠道到肝脏的“作恶”之旅

研究人员通过构建多种复杂的动物模型,包括小鼠肝脏原位瘤模型和多种致癌物诱导的肝癌模型,证实了C. mitsuokai能够显著促进肝癌肿瘤的进展。那么,这种原本存在于肠道的细菌是如何“跨界”到达肝脏并发挥作用的呢?

机制研究揭示了其详细的“作案”路径:

- 破坏屏障与易位: C. mitsuokai首先会破坏肠道黏膜屏障的完整性,为自己打开一条进入血液循环的通道,并随之“迁徙”至肝脏。

- 精准定植: 到达肝脏后,它利用其表面的特定蛋白(Gtr1-RagA)与肝癌细胞上的γ-catenin蛋白相互作用,像一把钥匙配一把锁一样,帮助自身牢固地“定植”在肿瘤组织中。

揭秘分子机制:喹啉酸如何激活TIE2通路

在成功定植后,C. mitsuokai便开始释放其“化学武器”——一种名为喹啉酸的代谢物。研究发现,这种代谢物是其促进肿瘤效应的关键所在。喹啉酸能够直接与肝癌细胞表面的酪氨酸激酶受体TIE2结合,并将其激活。TIE2受体被激活后,会进一步磷酸化并启动下游的PI3K/AKT信号通路,这是一条众所周知的促进细胞生长、增殖和存活的关键通路。最终,通过“黏附定植—代谢物释放—信号通路激活”这一系列连锁反应,C. mitsuokai有力地推动了肝细胞癌的恶性进展。

研究意义与未来展望

这项研究不仅揭示了瘤内菌群促进肝癌发展的新机制,更为肝细胞癌的治疗提供了全新的潜在靶点。未来,针对C. mitsuokai的干预策略,例如开发阻止其在肿瘤组织中黏附定植的药物,或设计靶向阻断喹啉酸/TIE2信号轴的疗法,都可能成为治疗肝癌的新方向。了解这些前沿的生物学机制对于制定个体化治疗方案至关重要。如果您对自己的病情或最新的治疗方案有疑问,可以尝试使用MedFind的AI问诊服务,获取专业的第二诊疗意见。同时,患者可以访问MedFind抗癌资讯板块,随时了解最新的药物和疗法动态。