在肿瘤生物学领域,受体酪氨酸激酶(RTK)的异常激活是多种肿瘤发生发展的关键驱动因素。近期一项研究取得了重要突破,首次在皮肤肌纤维瘤中发现了反复出现的PDGFRB基因功能获得性突变,明确了其作为这类肿瘤的致癌驱动因素,从而将皮肤肌纤维瘤正式纳入了日益壮大的蛋白激酶相关肿瘤家族。

PDGFRB:酪氨酸激酶家族的关键成员

PDGFRB,即血小板衍生生长因子受体β,是受体酪氨酸激酶蛋白家族中的一员。当其发生变异时,已知会驱动多种间叶性肿瘤的发生,例如血管周细胞瘤、炎性肌纤维母细胞瘤以及具有肌源性分化的肉瘤。PDGFRB及其同源物PDGFRA与c-KIT、集落刺激因子1受体(CSF1R)和Fms样酪氨酸激酶3受体(FLT3)同属于III类受体酪氨酸激酶家族。这些激酶的异常激活,特别是功能获得性突变或基因融合,会导致下游信号通路的持续活化,进而影响细胞的增殖、分化、存活和迁移,最终促成肿瘤的形成。

皮肤肌纤维瘤:一项基因突变研究的新发现

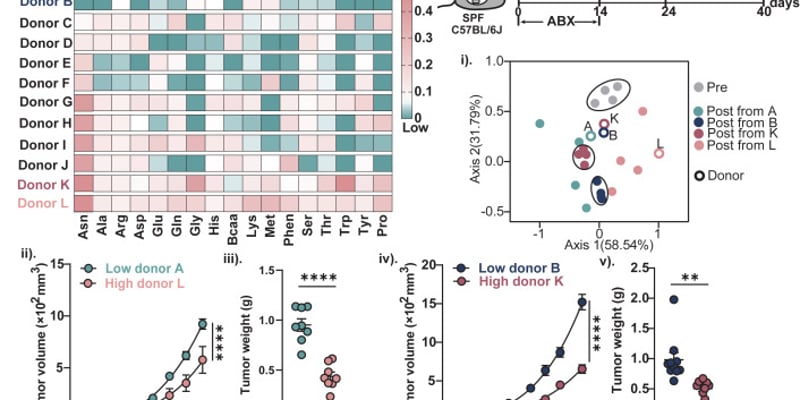

为了深入理解皮肤肌纤维瘤的分子机制,研究人员对7例皮肤肌纤维瘤样本进行了PDGFRB突变检测。这些患者年龄介于2至59岁之间,肿瘤主要位于肩部、颈部、上臂、膝盖和小腿等部位,临床表现为边界不清的斑块。通过DNA或RNA测序分析,研究者在7例肿瘤中有6例成功检测到PDGFRB激活突变。其中,4例突变位于编码近膜区的第12外显子,而另外2例则发生在编码酪氨酸激酶区的第14外显子。这一发现有力地表明,这些良性皮肤肿瘤同样属于酪氨酸激酶驱动肿瘤的广泛范畴。

表1:临床、免疫组织化学及分子检测结果

研究背景与临床意义

蛋白激酶相关间叶性肿瘤是一个快速发展的肿瘤群体,其驱动因素多为受体酪氨酸激酶的激活改变,涵盖良性、局部侵袭性和恶性肿瘤。这类肿瘤可出现在皮肤、皮下组织、深部软组织、骨骼或内脏器官,且患者年龄范围广泛,年轻患者更为常见。尽管皮肤肌纤维瘤通常被认为是良性病变,甚至可能自发消退,但对其分子机制的深入理解,有助于与其他形态学相似但预后不同的病变进行鉴别诊断。

组织学上,皮肤肌纤维瘤表现为真皮内或浅表浸润至皮下组织的纤细肌成纤维细胞束,细胞核细长,细胞质不明显。免疫组织化学检测常显示SMA部分阳性,CD34局灶阳性,而S100通常为阴性。这些特征与本研究中发现的PDGFRB突变共同构成了皮肤肌纤维瘤的独特分子病理学图谱。

图1:皮肤肌纤维瘤组织学特征

图2:皮肤肌纤维瘤组织学特征及PDGFRB突变位点

PDGFRB突变机制与靶向治疗展望

本研究中检测到的PDGFRB突变,无论是第12外显子的框内缺失插入突变,还是第14外显子的热点突变,都可能通过破坏近膜区的激酶抑制功能或直接改变酪氨酸激酶区构象,导致受体不依赖配体的持续激活。这种机制与多种血管周细胞瘤、肌纤维瘤以及具有肌源性分化的高级别肉瘤中发现的类似突变具有共通性。

尽管皮肤肌纤维瘤本身通常预后良好,甚至无需切除,但这一发现对于理解更广泛的蛋白激酶相关肿瘤具有重要意义。对于其他由PDGFRB或类似酪氨酸激酶突变驱动的恶性肿瘤,靶向治疗已成为重要的治疗手段。例如,一些酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)已被成功应用于治疗多种癌症。如果您或您的家人正在面临癌症挑战,并希望了解更多海外靶向药的获取途径,MedFind 致力于提供专业的海外购药服务,助您寻找合适的治疗方案。

图3:PDGFRB基因突变位点示意图

图4:PDGFRB基因突变位点示意图

获取最新抗癌资讯与靶向药服务

这项研究不仅加深了我们对皮肤肌纤维瘤发病机制的认识,也为未来针对PDGFRB靶点的药物研发提供了理论基础。对于正在寻求最新癌症治疗方案和靶向药物的患者而言,及时获取权威、全面的信息至关重要。如果您希望了解更多关于靶向治疗的最新进展、药物信息或寻求专业的AI问诊服务,可以访问 MedFind 抗癌资讯 平台。同时,MedFind 海外靶向药代购 服务也致力于为癌症患者提供安全、便捷的海外药品获取途径,助力患者获得更有效的治疗。

总结

总之,皮肤肌纤维瘤作为一种良性肌成纤维细胞肿瘤,其发病机制现已明确与PDGFRB基因的功能获得性突变密切相关。这一发现不仅丰富了我们对蛋白激酶相关肿瘤的理解,也为未来精准医疗的发展提供了新的方向。随着对这些驱动突变的深入研究,我们期待能为更多癌症患者带来新的治疗希望。

“骨与软组织肿瘤1308基因检测”项目,覆盖PDGFRB等基因的CDS区;“骨与软组织肿瘤272基因检测”项目,覆盖PDGFRB基因的部分区域(其中包括文中检出变异的第12号外显子和第14号外显子)。

参考文献:

Flucke, Uta et al. “Dermatomyofibromas harbor PDGFRB mutations – another tyrosine kinase-driven neoplasm.” Virchows Archiv : an international journal of pathology, 10.1007/s00428-025-04128-z. 19 May. 2025, doi:10.1007/s00428-025-04128-z