引言:超越口号,运动是现代人的“抗癌处方”

“发展体育运动,增强人民体质”——这句诞生于上世纪中叶的口号,曾激励了数代国人强身健体,摆脱积弱的标签。七十余年后的今天,我们面临着更为严峻的健康挑战——癌症。根据国家癌症中心发布的最新数据,我国每年新发恶性肿瘤病例高达482万,这意味着平均每分钟就有超过9人被确诊癌症。面对这一沉重的数字,我们不禁要问:除了先进的医疗技术,我们还能做些什么来捍卫自己的健康?

答案或许就蕴藏在那句我们耳熟能详的口号之中。大量的现代医学研究已经证实,体育锻炼的意义远不止于增强肌肉和心肺功能。它更像是一把钥匙,能够悄然开启并激活我们身体内部一道精密而强大的“癌症防御系统”。运动不再仅仅是一种“感觉良好”的养生方式,而是被无数血液指标、组织活检和长期队列研究反复验证的、具有坚实科学基础的“抗癌策略”。本文将深入剖析运动如何从分子层面调动人体免疫大军,构筑起一道抵御癌症的坚固防线。

一、铁证如山:运动如何精准狙击13种癌症?

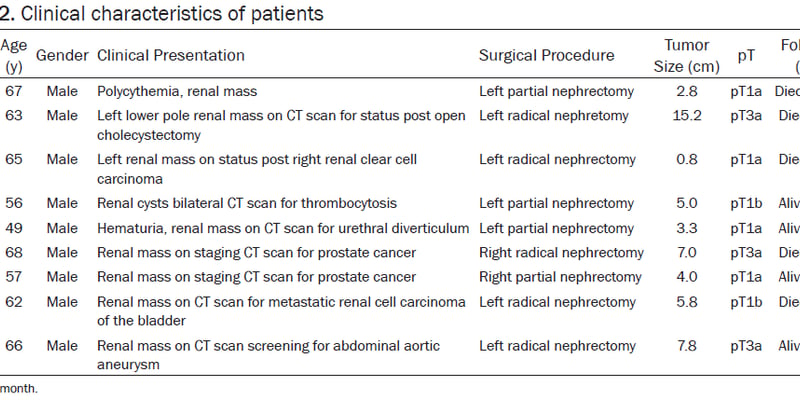

运动防癌的论断并非空穴来风,而是建立在庞大的流行病学数据之上。2016年,一项发表于权威期刊《美国医学会内科医学杂志》(JAMA Internal Medicine)的里程碑式研究,为这一观点提供了强有力的证据。该研究汇总了横跨欧美的12项大型前瞻性队列研究数据,样本量高达144万人,平均随访时间长达11年。

研究结果令人振奋:与运动最少的人相比,长期坚持休闲时间体育锻炼的人群,至少有13种癌症的发病风险显著降低。其中包括:

- 食管腺癌风险降低42%

- 肝癌风险降低27%

- 肺癌风险降低26%

- 肾癌风险降低23%

- 结直肠癌风险降低16%

- 乳腺癌风险降低10%

此外,在骨髓瘤、子宫内膜癌、头颈癌等方面也观察到了明显的风险下降。这项研究的重大意义在于,它首次大规模、系统性地揭示了运动广泛的抗癌效应,证实了规律锻炼是降低多种癌症风险的普适性生活方式干预手段。

二、揭秘四大核心机制:运动如何重塑身体的“抗癌微环境”

运动之所以能发挥如此强大的抗癌作用,是因为它能系统性地改变我们身体的内部环境,让癌细胞难以生存和发展。科学家们总结出四大核心机制,共同构筑了运动的抗癌防线:

1. 调控血糖与胰岛素:饿死癌细胞的“潜在养料”

许多癌细胞的生长依赖于大量的葡萄糖。高血糖和高胰岛素水平被认为是促进肿瘤生长的“肥料”。运动时,肌肉收缩会促使细胞膜上的葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)移动到细胞表面,像打开一扇大门,让血液中的葡萄糖被肌肉细胞迅速吸收利用,从而有效降低血糖水平。长期坚持运动,可以显著改善胰岛素敏感性,使血清胰岛素水平下降20%至30%。通过切断癌细胞的“能量供应线”,运动从根本上削弱了其生存和增殖的能力。

2. 扑灭慢性炎症:拆除癌症滋生的“温床”

慢性低度炎症是多种癌症发生发展的重要推手。它如同身体里持续燃烧的“暗火”,不断产生损害DNA的自由基,并为肿瘤生长提供适宜的微环境。运动具有强大的抗炎作用。运动后,肌肉会分泌白细胞介素-6(IL-6),它虽然在急性期表现为促炎因子,但在运动背景下,它能诱导抗炎因子——如白细胞介素-10(IL-10)和白细胞介素-1受体拮抗剂(IL-1Ra)——的产生。这一系列连锁反应能够有效“重启”并抑制全身的慢性炎症状态,长期坚持可使C反应蛋白(一种关键的炎症标志物)水平降低高达30%。

3. 激活免疫监视:唤醒体内的“巡逻卫士”

我们的免疫系统是抵御癌症的第一道防线。其中,自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞(CD8+ T细胞)是两类核心的“肿瘤杀手”。运动,尤其是中高强度运动,会引发肾上腺素和肌细胞因子(Myokines)的急剧释放。这些信号物质如同“集结号”,能迅速将原本“潜伏”在脾脏、骨髓等器官边缘池的NK细胞动员到血液循环中,使其数量在短时间内增加数倍。这些被激活的免疫细胞在全身“巡逻”,能更有效地识别并清除初生的癌变细胞。一项动物实验显示,单次跑步后,小鼠体内的肿瘤植入抑制率高达60%,充分证明了运动对免疫监视功能的强大激活作用。

4. 平衡激素水平:切断特定癌症的“生长信号”

某些癌症的发生与激素水平密切相关,例如乳腺癌和子宫内膜癌。研究发现,对于女性而言,每周进行150分钟的中等强度运动,可以使体内的雌激素水平下降7%至13%。雌激素是许多乳腺癌细胞生长的关键刺激信号,降低其水平相当于直接削弱了肿瘤的生长动力,从而有效降低患癌风险。

三、坚持的力量:“周末勇士”为何不及“日常打卡”?

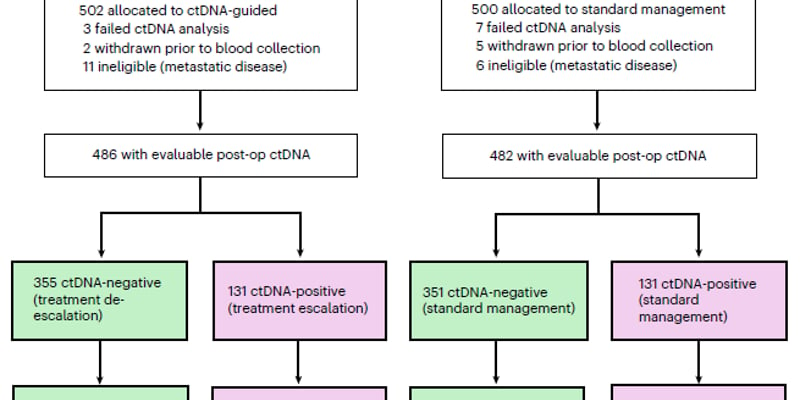

在快节奏的现代生活中,许多人选择在周末进行集中、高强度的锻炼,成为所谓的“周末勇士”。但从抗癌的角度来看,这种“暴饮暴食”式的锻炼模式,效果可能不如“细水长流”的规律运动。研究表明,一次剧烈运动虽然能迅速动员NK细胞进入血液,但这种效应是短暂的,其数量在72小时内就会回落到运动前的基线水平。如果之后长时间不运动,免疫系统的“警惕性”就会下降,无法持续抑制肿瘤的生长。

相比之下,规律的、分散的运动更能建立起持久的免疫优势。一项针对超过6万名英国成年人的研究发现,虽然“周末勇士”模式在降低全因死亡率上与规律运动组差异不大,但在癌症死亡率方面,规律运动组显示出额外18%的降低。这背后的关键在于“免疫记忆”的建立。规律的运动刺激,特别是高强度间歇训练,能促使骨骼肌持续分泌白细胞介-15(IL-15)。IL-15是维持记忆性CD8+ T细胞存活和功能的关键因子,这些“经验丰富”的免疫细胞能够在肿瘤发生的极早期就提供快速、精准的清除服务,构成了“提前布防”的坚实机制。因此,将运动融入日常生活,保持节奏和频率,才是激活并维持这支“抗癌常备军”的密钥。

建立健康的生活习惯是预防癌症的基石,但对于已经确诊的患者来说,获取前沿的治疗信息和方案同样至关重要。如果您对当前的治疗方案或最新的药物进展有任何疑问,MedFind的AI问诊服务可以为您提供个性化的信息支持,帮助您更好地与医生沟通。

四、寻找最佳“运动剂量”:过犹不及的科学智慧

既然运动好处多多,是否意味着运动量越大,防癌效果就越好呢?答案是否定的。2020年《运动医学》上的一篇系统综述指出,运动与癌症风险之间存在一个“倒L型曲线”。当每周的运动量达到10-15个代谢当量(MET)小时(大约相当于每周150-225分钟的快跑或300分钟以上的快走)时,癌症风险达到最低点。但如果运动量继续大幅增加,防癌收益并不会随之线性增长,甚至可能因为过度训练而出现轻微的回弹。

著名的哥本哈根城市心脏研究也发现,每周跑步超过4小时的人群,与每周跑2-3小时的人群相比,癌症发生率并没有额外下降,反而关节和心肌损伤的风险指标却显著升高。这背后的机制在于,过量运动会使身体长期处于应激状态,导致皮质醇水平持续升高,增加DNA的氧化损伤,反而可能抵消运动带来的免疫红利。

因此,“适度”是运动抗癌的黄金法则。世界卫生组织和多数国家癌症机构推荐的运动量是:每周至少150分钟的中等强度有氧运动,或75分钟的高强度有氧运动。所谓“中等强度”,一个简单的判断标准是运动时心率维持在(220-年龄)的60%-70%,感觉微微出汗,呼吸加快,但仍然可以与人进行完整的对话。快走、慢跑、骑行、游泳、广场舞等都是绝佳的选择。将“每天半小时快走”融入日程,远比偶尔一次的“百公里挑战”更可持续,也更符合抗癌的长远目标。

五、运动对癌症患者的特殊意义:从预防到康复的“全程伴侣”

运动的价值不仅体现在癌症预防上,对于已经确诊的癌症患者,它同样是贯穿治疗与康复全程的“得力助手”。大量研究证实,在医生指导下进行适当的体育锻炼,可以为癌症患者带来多重获益:

- 改善治疗效果:运动可以改善肿瘤区域的血液循环,增加氧气供应,从而提高放疗和化疗的敏感性。

- 减轻治疗副作用:运动是缓解癌因性疲乏最有效的方法之一,同时还能改善恶心、呕吐、睡眠障碍和焦虑抑郁等常见副作用。

- 提升生活质量:通过增强体能、维持肌肉质量和改善心肺功能,运动帮助患者更好地应对治疗带来的挑战,保持独立生活的能力。

- 降低复发风险:多项针对乳腺癌、结直肠癌等患者的研究表明,坚持规律运动能够显著降低癌症的复发率和死亡率。

当然,癌症患者的运动计划必须是个性化的,需要在主治医生和专业康复师的指导下进行,充分考虑病情、治疗方案和个人体能。了解如何将运动安全地融入康复计划,是迈向成功康复的重要一步。同时,确保能够稳定、可负担地获取治疗所需药物也至关重要。MedFind致力于为癌症患者提供全球寻药方案,我们的药品代购服务旨在帮助您跨越地域障碍,获取高品质的治疗选择。

结语:将“增强体质”内化为守护生命的每一天

从上世纪的时代号召,到今天的科学共识,我们对运动的理解已然深化。在基因测序、靶向药物、免疫疗法等高科技手段日新月异的今天,我们依然不能忽视这项最原始、最普惠的健康投资。运动带来的不仅是强健的“体质”,更是聪明的免疫系统、平衡的激素环境和无炎的身体内部状态。

癌症的发生并非一朝一夕,而是长达数年甚至数十年的“微环境”失守。将每周150分钟的中等强度运动,巧妙地拆分为5次30分钟,嵌入通勤、午休或晚餐后的闲暇时光,就像是为全身细胞进行每日“安检”,在癌变细胞尚处萌芽阶段时便将其扼杀。让运动如呼吸般自然,让“增强人民体质”从墙上的标语,真正融入我们迈出的每一步。当我们把口号跑成一种生活方式,癌症便失去了赖以生存的最重要的那片“土壤”。今天,就从系好鞋带开始,为自己启动那张蕴藏在肌肉深处的“抗癌天网”吧。如果您希望获取更多关于癌症预防、前沿疗法及诊疗指南的资讯,欢迎访问MedFind抗癌资讯平台,我们与您一同在抗癌路上砥砺前行。