非小细胞肺癌治疗面临的挑战与新机遇

肺癌是全球范围内发病率与死亡率均高居前列的恶性肿瘤,对人类健康构成严峻挑战。其中,非小细胞肺癌(NSCLC)占据了约85%的病例,是导致肺癌死亡的主要类型。尽管近年来靶向治疗和免疫疗法取得了显著进展,但许多晚期患者最终仍会面临耐药的困境。因此,寻找具有全新作用机制的抗癌药物,对于改善非小细胞肺癌患者的预后至关重要。

天然产物中发现的抗癌新星:DAA

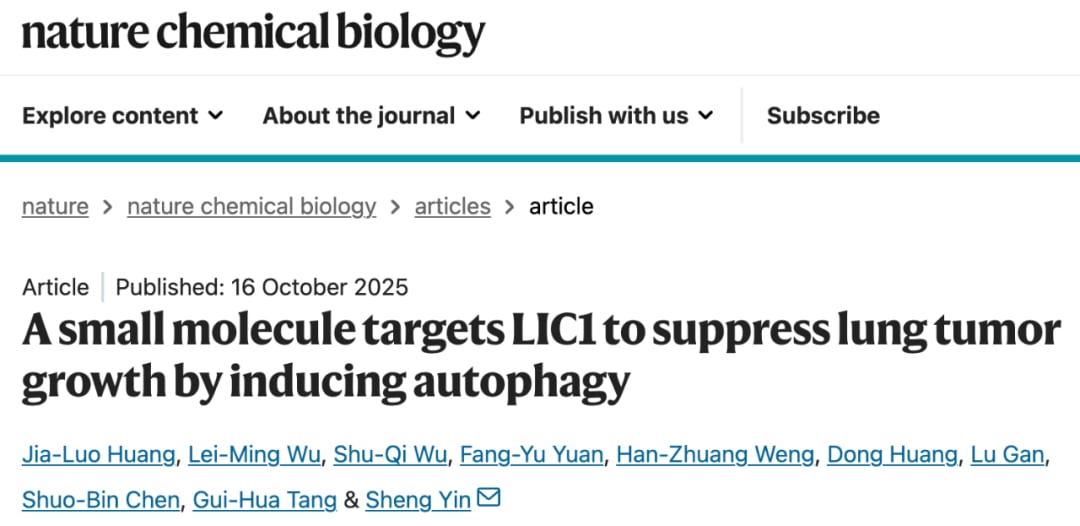

近期,中山大学尹胜教授团队的一项突破性研究为NSCLC治疗带来了新曙光。该研究成果发表于国际顶尖期刊《Nature Chemical Biology》。研究团队从大戟科植物的内生真菌代谢产物中,经过活性筛选和化学修饰,成功鉴定出一种名为DAA(3,4-diisobutyryl derivative of auxarthrol A)的四氢蒽醌类小分子化合物。

实验结果显示,DAA在体内外均表现出强大的抗肿瘤活性,能够高效诱导非小细胞肺癌细胞发生自噬性死亡,同时对正常的肺成纤维细胞毒性较小,显示出良好的治疗潜力。

全新靶点LIC1的发现及其作用机制

为了揭示DAA的抗癌机制,研究团队利用先进的光亲和标记技术,成功锁定了其在癌细胞内的直接作用靶点——LIC1。研究发现,LIC1蛋白在非小细胞肺癌肿瘤组织中普遍存在过表达现象,并且其高表达水平与患者的不良预后密切相关。这表明,LIC1可能是一个极具潜力的NSCLC治疗新靶点。

机制研究进一步阐明,DAA通过与LIC1结合,能够特异性地破坏LIC1与应激感应效应蛋白RuvBL1之间的相互作用。这一过程会激活下游的GCN2-eIF2α-ATF4信号通路,从而启动细胞的综合应激反应(ISR),最终导致癌细胞走向自噬性死亡。对于晚期非小细胞肺癌患者而言,找到有效的治疗方案至关重要。如果您对现有的肺癌靶向药物或治疗方案有任何疑问,可以咨询MedFind的AI问诊服务,获取专业的解答和建议。

DAA的临床应用前景

总而言之,这项重磅研究不仅将LIC1确立为非小细胞肺癌的一个全新治疗靶点,也突显了小分子化合物DAA作为一种新型自噬诱导剂的巨大潜力。更令人鼓舞的是,研究还发现DAA能够增强肿瘤对抗PD-1免疫疗法的敏感性,预示着其未来可能与免疫疗法联合使用,为NSCLC患者提供更有效的治疗策略。虽然DAA作为一种新药仍需更多研究验证,但这一发现无疑为肺癌治疗开辟了新方向。对于正在寻求治疗方案的患者,了解最新的抗癌资讯至关重要。