肿瘤内的“隐形访客”:细菌如何影响癌症治疗?

对于许多癌症患者来说,化疗是标准的治疗手段之一,但治疗过程中出现的耐药性常常导致治疗效果不佳,甚至失败。近年来,科学家们发现,肿瘤微环境(TME)中的“隐形访客”——肿瘤浸润细菌,可能在其中扮演了关键角色。特别是在结直肠癌(CRC)等黏膜部位的癌症中,这些细菌日益被视为影响病程和治疗反应的重要因素。

流行病学研究早已发现,特定的肿瘤浸润细菌与癌症复发和治疗抵抗密切相关。例如,具核梭杆菌(Fusobacterium nucleatum)在结直肠癌组织中的大量存在,往往预示着更快的癌症进展和更差的患者预后。然而,这些微小的生物究竟是如何在肿瘤内部组织起来,并对癌细胞产生影响的,一直是个未解之谜。

如果您在治疗过程中遇到难题,或希望了解更多前沿的治疗方案,可以咨询MedFind的AI问诊服务,获取专业的第二诊疗意见。

新发现:细菌如何让化疗药物失效?

近期,一项发表在权威期刊《Cancer Cell》上的研究为我们揭示了答案。来自弗雷德·哈钦森癌症研究中心的研究团队发现,肿瘤内的具核梭杆菌能够通过一种全新的机制,赋予癌细胞对常用化疗药物5-氟尿嘧啶(5-FU)的耐药性。

研究人员利用空间成像和单细胞空间转录组学等先进技术,观察到在结直肠癌和口腔癌的肿瘤组织中,这些细菌主要存在于细胞外部区域。有趣的是,这些细菌富集的区域表现出几个共同特征:细胞密度更低、细胞的转录活性和增殖能力也显著下降。

体外实验进一步证实,具核梭杆菌能够:

- 破坏上皮细胞间的紧密连接,改变癌细胞的生长环境。

- 诱导癌细胞停滞于G0-G1期,即进入一种“休眠”或静止状态。

- 抑制细胞的转录活性,使其代谢和增殖活动减缓。

正是这种由细菌诱导的“休眠”状态,使得癌细胞能够巧妙地躲避化疗药物的攻击,因为化疗药物主要针对的是快速分裂增殖的细胞。这也就解释了为何部分患者对5-氟尿嘧啶(5-FU)等化疗药物的反应不佳。

研究验证与临床启示

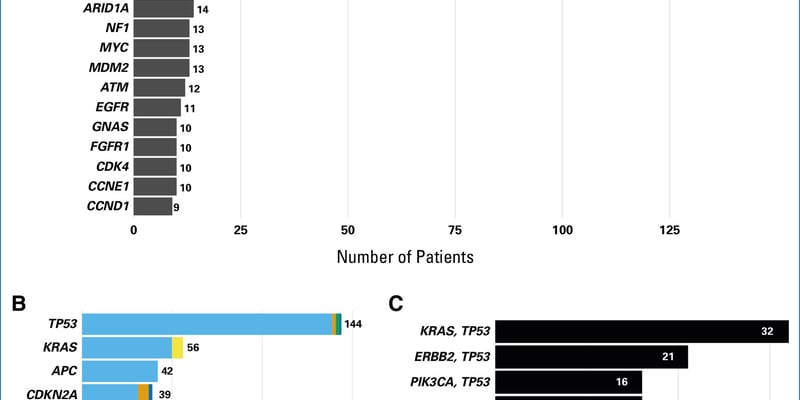

为了确保研究结果的可靠性,该团队通过活细胞成像、空间分析、小鼠模型以及一个包含52名结直肠癌患者的临床队列进行了多重验证。结果高度一致:在细菌富集的肿瘤区域,与细胞周期、转录和抗原呈递相关的基因表达均被下调,这与癌细胞的静止状态和免疫逃逸表型完全吻合。

更重要的是,在一个独立的直肠癌患者队列中,研究人员发现,肿瘤内具核梭杆菌的载量越高,患者对治疗的响应就越差。这一发现直接将实验室中的机制与临床治疗效果联系起来,凸显了检测和干预肿瘤内细菌的潜在价值。

虽然这项研究聚焦于化疗,但靶向治疗同样面临耐药问题。MedFind致力于为患者提供全球最新的靶向药代购服务,帮助患者获取更多治疗选择。

未来展望:靶向肿瘤微生物或成抗癌新策略

总而言之,这项重磅研究清晰地描绘了肿瘤内细胞外细菌、癌细胞静止状态与化疗耐药性之间的因果链条。它不仅为我们理解结直肠癌和口腔癌的治疗抵抗提供了全新的视角,也指明了一个极具潜力的治疗方向——通过靶向微生物与肿瘤之间的相互作用,来克服耐药性,从而提高癌症治疗的成功率。

未来,针对肿瘤内具核梭杆菌的干预措施,如使用特定的抗生素或噬菌体疗法,或许能与传统化疗或靶向治疗协同作用,为患者带来更好的治疗效果。关注最新的抗癌资讯,对于理解疾病进展和治疗选择至关重要。