CT筛查普及,发现多发性肺结节怎么办?

随着低剂量螺旋CT检查的普及,越来越多的“多发性磨玻璃结节”(GGO)被发现。过去,这常常让医生和患者陷入两难:立即手术切除所有病灶,可能意味着巨大的创伤和肺功能损失;若不处理,又担心其演变为浸润性肺癌。特别是对于结节数量多、分布广泛的患者,传统“一刀切”的手术策略可能严重影响未来的生活质量。

值得注意的是,约半数GGO以多发形式出现,通常被视为多原发肺癌,而非转移。那么,对于这类“多灶性GGO”,是否必须立即手术?最佳的干预时机又是什么?长期以来,医学界缺乏明确的共识。

重磅研究:主动监测策略安全有效

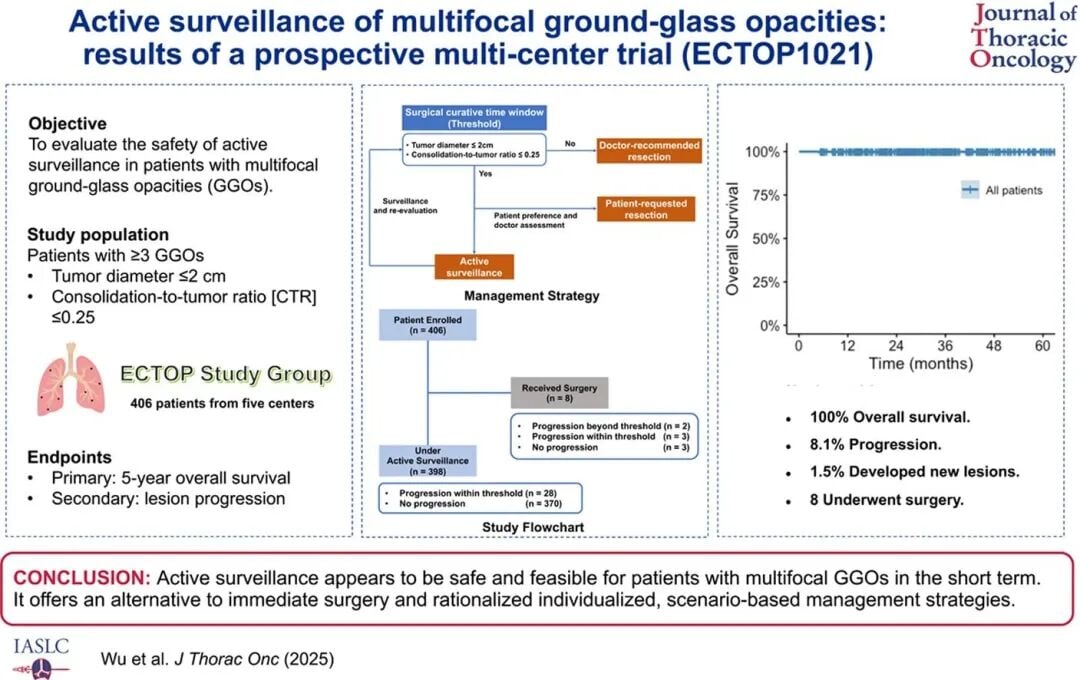

近日,一项发表于国际权威期刊《Journal of Thoracic Oncology》的研究为这一难题提供了重要答案。由复旦大学附属肿瘤医院陈海泉教授团队牵头、联合国内多家医疗中心开展的ECTOP1021多中心前瞻性临床研究,首次公布了针对多发磨玻璃肺结节患者进行主动随访的生存数据,其结果令人振奋。

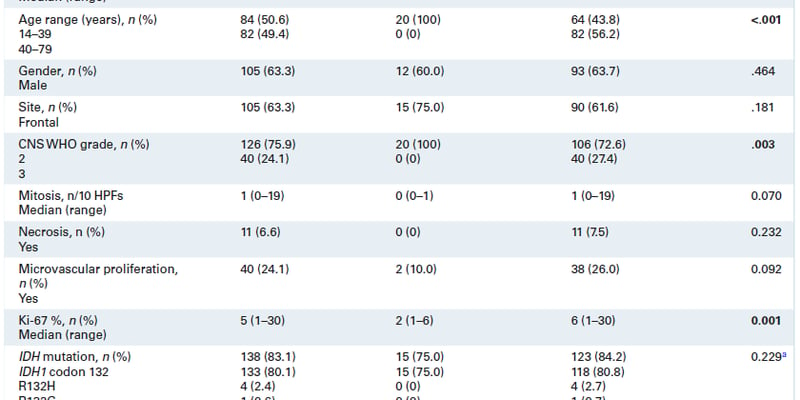

该研究的图文概述

核心理念:“外科治愈窗口期”

该研究的核心创新在于提出了“外科治愈窗口期”这一全新概念。它指的是疾病处于某一特定阶段,在此期间内,无论何时进行手术,患者的5年生存率都能达到100%。研究纳入的所有多发磨玻璃结节(直径≤2cm,实性成分比例CTR≤0.25)均被认为处于这一窗口期内。

陈海泉教授解释说:“入组患者每年接受一次胸部CT随访。如果病灶在监测中出现进展,但仍处于‘外科治愈窗口期’内,就可以继续安全地进行主动监测;只有当病灶进展超出这个窗口期时,我们才会建议手术切除。”对于复杂的病情,寻求专业的第二诊疗意见至关重要。您可以尝试MedFind AI问诊服务,获取个性化的分析和建议。

研究结果:5年生存率100%,极少数患者需手术

这项研究的数据极具说服力:

- 生存率:在中位随访35.4个月后,患者的5年总生存率达到了100%,无一例死亡病例。

- 病情进展:仅有8.1%的患者出现病情进展,1.5%的患者出现新发病灶。

- 手术干预:在所有患者中,总共只有8例(2.0%)接受了手术。其中,真正因病灶进展超出标准而由医生建议手术的仅有2例。这8例手术患者的病理结果均为早期(IA1期),预后良好。

“复旦肿瘤”个体化管理策略

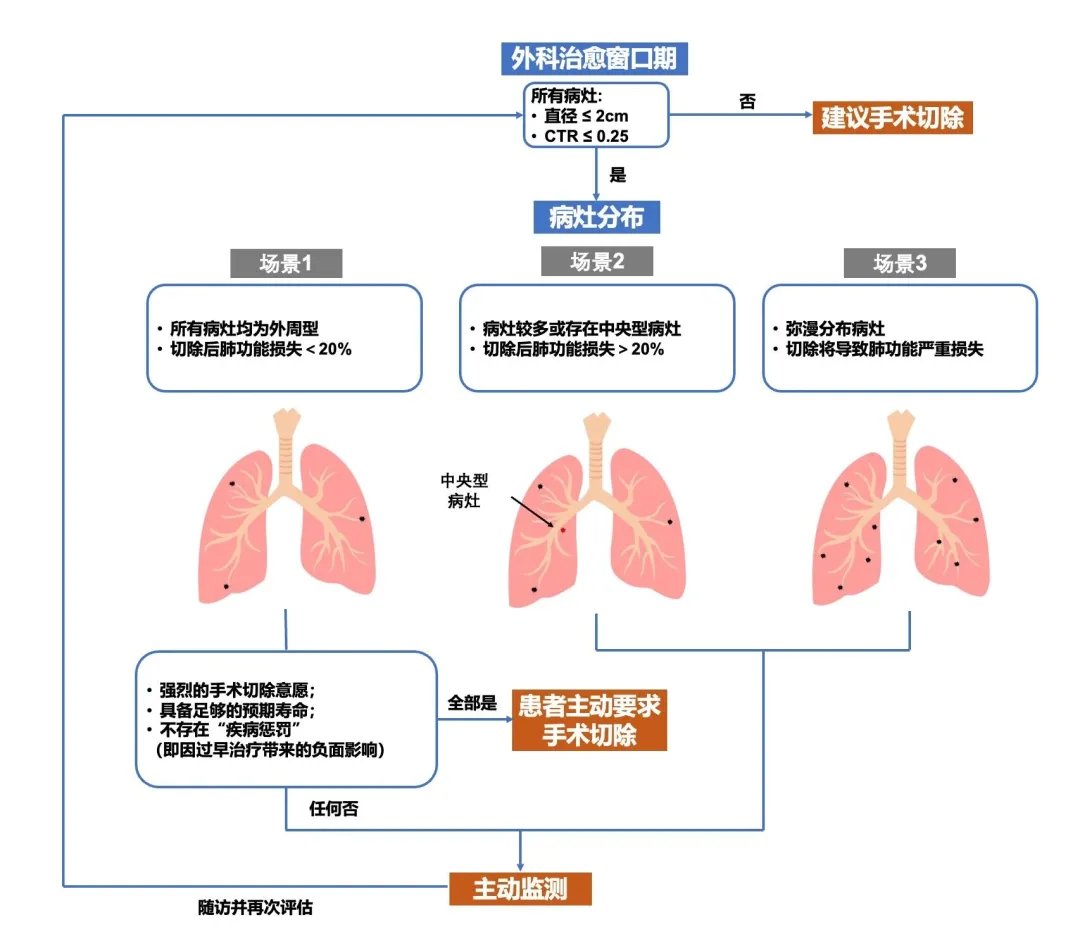

基于“肺功能损失评估”,研究团队为不同情况的患者提出了精准的个体化管理策略:

基于“肺功能损失评估”的个体化管理策略

- 场景1(占比76.6%):所有病灶位于外周。若切除后肺功能损失小于20%,患者可选择主动监测,或在不影响个人生活和职业规划的时机进行手术。

- 场景2(占比22.7%):病灶较多或存在中央型病灶。若切除后肺功能损失大于20%,则优先推荐主动监测,以避免大范围手术带来的创伤。

- 场景3(占比0.7%):病灶弥漫分布。此时手术将导致肺功能严重受损,临床决策应首先进行主动监测,仅选择性处理出现进展的病灶,不建议全部切除。

从“一刀切”到个体化诊疗的飞跃

ECTOP1021研究有力地证明,对于符合“低风险”标准的多灶性GGO患者,主动监测是一种安全且有效的管理策略。它成功避免了过度治疗,最大限度地保全了患者的肺功能和生活质量。这一研究成果标志着多发性GGO的管理思路正从过去的“一刀切”手术,转向基于“外科治愈窗口期”和肺功能评估的个体化精准管理。这一转变意味着患者需要更深入地了解自己的病情和最新的诊疗指南。在MedFind抗癌资讯版块,我们为您提供更多前沿的癌症治疗信息。

正如陈海泉教授所强调的,最优的治疗方案需要综合考虑患者的个人情况、肺功能状况和生活规划,真正做到以患者为中心。