DLBCL治疗新突破:CD19靶向疗法改变治疗格局

针对CD19靶点的创新疗法,如单克隆抗体(坦昔妥单抗)、抗体药物偶联物(Loncastuximab tesirine)以及CAR-T细胞疗法(如Axi-cel、Tisa-cel、Liso-cel等),已显著改善了复发/难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(R/R DLBCL)患者的预后。然而,随着治疗选择的增多,一个新的问题摆在了医生和患者面前:这些药物的最佳使用顺序是什么?先用哪种,后用哪种,会直接影响最终的治疗效果。本文将深入探讨CD19靶向治疗的作用机制、耐药原因以及科学的序贯治疗策略。

CD19:为何是DLBCL治疗的关键靶点?

CD19是一种在B细胞表面广泛表达的蛋白质,从B细胞发育的早期阶段到成熟阶段都存在,这使得它成为一个理想的“定位器”。针对CD19的治疗可以精准地找到并攻击恶性的B细胞淋巴瘤。

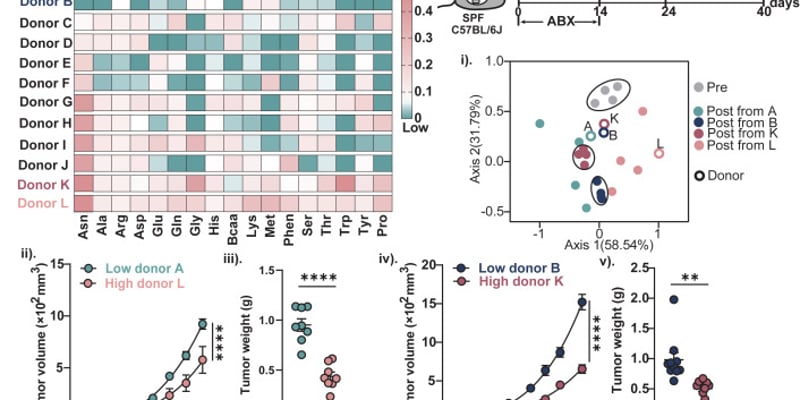

图1. CD19作为B细胞信号转导的辅助受体,在大多数B细胞恶性肿瘤中得以保留,使其成为理想的免疫治疗靶点

靶向CD19有以下几个关键优势:

- 高覆盖率:几乎所有的DLBCL细胞都表达CD19。

- 高特异性:CD19在造血干细胞和其他非B细胞上不表达,降低了“误伤”正常细胞的风险和毒副作用。

- 多功能性:CD19的特性使其既能被单克隆抗体识别,也能被用于递送细胞毒性药物(ADC)。

然而,肿瘤细胞表面的CD19数量(即抗原密度)会影响治疗效果,尤其对于CAR-T疗法。因此,在治疗前评估CD19的表达水平至关重要。

主流CD19靶向疗法:作用机制与临床数据

目前,针对DLBCL的CD19靶向疗法主要分为三大类,它们的作用机制和临床应用场景各不相同。

1. 坦昔妥单抗(Tafasitamab)联合来那度胺

坦昔妥单抗是一种经过改造的抗CD19单克隆抗体,能更有效地激活人体自身的免疫细胞(如NK细胞)来攻击肿瘤。在关键的L-MIND试验中,该联合疗法用于不适合移植的R/R DLBCL患者,客观缓解率(ORR)达到57.5%,其中完全缓解(CR)率高达40%,且缓解持续时间长。一个重要特点是,坦昔妥单抗不会导致CD19靶点快速从细胞表面消失,这为后续使用其他CD19靶向药保留了机会。

2. Loncastuximab Tesirine

Loncastuximab tesirine是一种抗体药物偶联物(ADC),可以看作是“生物导弹”。它由一个靶向CD19的抗体和一个强效的化疗药物(PBD毒素)连接而成。当它与肿瘤细胞结合后,会将毒素精准地送入细胞内部,杀死癌细胞。在LOTIS-2试验中,对于经过多线治疗的患者,其客观缓解率为48.3%,完全缓解率为24.1%。它的作用机制依赖于CD19的内化,这与坦昔妥单抗有本质区别。

3. CAR-T细胞疗法

CAR-T疗法,如Axi-cel、Tisa-cel和Liso-cel,是一种“活的药物”。它通过基因工程改造患者自身的T细胞,使其能够识别并攻击表达CD19的肿瘤细胞。在ZUMA-7等试验中,CAR-T疗法在二线治疗中显示出优于传统化疗的生存获益。然而,CAR-T疗法也面临挑战,如生产周期长、价格昂贵,以及部分患者在治疗后可能因CD19靶点丢失而复发。

如果您想了解这些前沿靶向药的更多信息,包括获取渠道和参考价格,可以访问MedFind全球靶向药代购商城。

治疗后面临的挑战:CD19表达为何会变化?

尽管CD19靶向治疗效果显著,但耐药依然是严峻的挑战。其中一个主要原因是肿瘤细胞表面的CD19靶点发生了动态变化,导致药物“失效”。

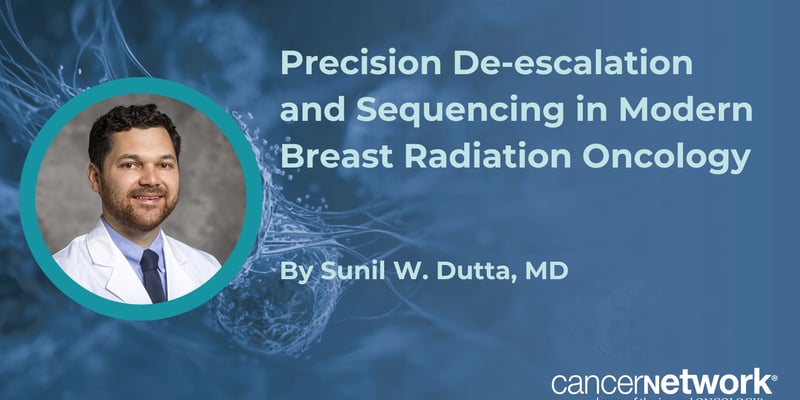

图2. CD19调节可通过基因突变、表位掩蔽和转录变化发生,影响序贯治疗的可行性

主要机制包括:

- 抗原丢失:肿瘤细胞通过基因突变或选择性剪接,产生不表达CD19的“变异体”,从而逃脱CAR-T等疗法的攻击。这种变化通常是永久性的。

- 表位掩蔽:先前的抗体药物(如坦昔妥单抗)占据了CD19的结合位点,导致后续的药物(如CAR-T)无法识别。这种变化通常是暂时的,在药物清除后可以恢复。

不同疗法对CD19的影响不同,这直接决定了后续治疗的选择。

如何制定DLBCL的最佳治疗顺序?

理解了不同药物的机制和耐药原因后,我们就可以探讨更科学的治疗顺序策略。

坦昔妥单抗治疗失败后

研究表明,使用坦昔妥单抗后,大多数患者的肿瘤细胞仍然保留CD19表达,只是暂时被“掩蔽”。因此,在经过一段足够的“洗脱期”(通常为2-3周),让原有的抗体从靶点上脱落后,后续使用CAR-T疗法是完全可行的,并且临床前研究显示这种序贯策略可能还与更低的细胞因子风暴(CRS)风险相关。

CAR-T治疗失败后

CAR-T治疗后的情况更为复杂。如果复发是由于CD19靶点完全丢失,那么再次使用靶向CD19的药物可能无效。但如果CD19表达仍在,或者存在其他耐药机制,那么后续治疗仍有希望。例如,在LOTIS-2试验中,先前接受过CAR-T治疗的患者使用Loncastuximab tesirine后,仍有约36%的客观缓解率。这提示,在CAR-T失败后,重新评估CD19表达状态至关重要。

面对复杂的治疗选择,您可以通过MedFind的AI问诊服务,获取个性化的治疗建议参考。

超越T细胞:DLBCL治疗的新希望

除了上述疗法,科学家们还在开发超越传统T细胞平台的新型免疫疗法。

图3. CD19 BiTE(双特异性T细胞衔接器)的作用机制

1. CAR-NK细胞

CAR-NK细胞是利用自然杀伤(NK)细胞进行改造,它具有多重优势:可使用异体来源细胞制成“现货型”产品,无需等待;引发严重副作用(如CRS和神经毒性)的风险更低;即使在CD19表达较低的情况下也可能有效。

2. 双特异性及三特异性抗体

这类抗体像一个“桥梁”,一端连接T细胞,另一端连接肿瘤细胞(如CD19),从而将T细胞引导至肿瘤旁进行杀伤。它们是“即用型”药物,为不适合或CAR-T治疗失败的患者提供了新的选择。更新的三特异性抗体甚至可以同时靶向CD19和CD20两个靶点,以降低肿瘤逃逸的风险。

结论与展望

CD19靶向免疫疗法为R/R DLBCL患者带来了前所未有的希望。然而,最佳治疗策略并非一成不变,而应基于对每位患者肿瘤生物学特征的深入理解。未来的治疗将更加个性化,需要综合考虑CD19抗原状态、肿瘤微环境以及患者自身的免疫功能。通过动态监测和科学决策,在正确的时间为正确的患者选择正确的治疗平台,将是最大化疗效、延长生存的关键。更多关于DLBCL及其他癌症的最新诊疗资讯,欢迎访问MedFind抗癌资讯中心。