为何肝癌术后易复发?微血管侵犯(MVI)是关键

肝细胞癌(HCC)是原发性肝癌最主要的形式,约占75%-85%,因其高度的侵袭性和术后高复发率,成为全球癌症相关死亡的主要原因之一。影响患者长期生存的关键因素之一,就是微血管侵犯(Microvascular Invasion, MVI)。

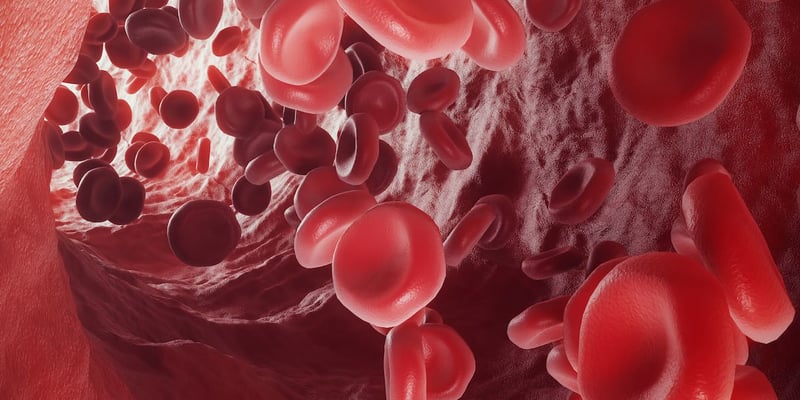

MVI是指在显微镜下才能观察到的癌细胞团侵入血管的现象。传统上,MVI的诊断依赖于术后病理检查,这意味着医生在手术前无法准确评估其风险,从而影响治疗方案的制定。术前无法预知MVI的存在,是导致肝癌复发和转移风险评估不准的一大难题。幸运的是,随着影像组学和生物标志物研究的飞速发展,术前无创预测MVI已成为可能。如果您对肝癌的最新治疗方案或药物有任何疑问,可以咨询MedFind的AI问诊服务,获取专业的解答。

影像组学:让影像“开口说话”,精准预测MVI

传统的影像学检查(如CT、MRI)主要依赖医生的肉眼观察和经验判断,虽然有价值,但在定量分析和一致性方面存在局限。而影像组学(Radiomics)技术,通过高通量计算从医学影像中提取海量的、肉眼无法识别的定量特征,将影像数据转化为可深度挖掘的信息,从而无创、全面地揭示肿瘤的内在异质性。

常规影像学特征的提示

研究表明,一些常规影像学特征可提示MVI的存在,例如:

- 肿瘤直径>5 cm

- 肿瘤边缘不规则、不光滑(如分叶状或毛刺征)

- 包膜不完整或缺失

- 动脉期瘤周强化

- 肝胆期瘤周低信号

功能性MRI,如加权扩散成像(DWI)和磁共振弹性成像(MRE),能提供更精确的肿瘤物理特性信息(如硬度),进一步提升了对MVI的预测效能。

影像组学模型的强大威力

影像组学模型通过整合数千个影像特征,其预测能力远超单一的临床或影像指标。研究显示,无论是基于CT、MRI还是对比增强超声(CEUS),构建的影像组学模型都能显著提升MVI的预测准确性。特别是多模态、多参数的融合模型,以及将肿瘤周边区域(瘤周)特征纳入分析,能够更有效地捕捉与MVI相关的微环境变化,从而获得更优的预测结果。

表1 术前预测MVI的影像组学模型

MVI:微血管侵犯;AUC:曲线下面积;MRI:磁共振成像;CEUS:对比增强超声;T1WI:T1加权成像;T2WI:T2加权成像;HBP:肝胆期;FSE:快速回旋自波;DWI:弥散加权成像;VIBE:容积内插值屏气扫描;TTPVI:静脉侵犯双性状预测因子;-:无

生物标志物:从分子层面捕捉MVI的蛛丝马迹

如果说影像组学是从宏观形态学上解码肿瘤,那么生物标志物则是从微观的分子层面揭示其生物学行为。二者结合,为MVI的预测提供了更全面的视角。

- 血清学标志物:传统的甲胎蛋白(AFP)联合异常凝血酶原(DCP)、AFP-L3等指标,可以提高肝癌的诊断灵敏度,对MVI也有一定的预测价值。

- 液体活检:通过检测血液中的循环肿瘤细胞(CTC)和循环肿瘤DNA(ctDNA),可以实时、无创地获取肿瘤信息。研究发现,术前CTC阳性或ctDNA水平较高,均与MVI的存在显著相关。

- 分子与基因标志物:通过基因组学、蛋白质组学等技术,科学家们发现了众多与MVI发生发展相关的基因(如HOXD9、IQGAP3)、信号通路以及非编码RNA(如circRNA、lncRNA)。这些发现不仅为MVI的预测提供了新的靶点,也深刻揭示了其背后的分子机制。

表2 MVI相关标志物及信号通路

FN1:纤连蛋白1;S100P:S100钙结合蛋白P; mRNA:信使RNA;miR:微RNA;lncRNA:长链非编码RNA;VEGF:血管内皮生长因子;CETP:血浆胆固醇酯转移蛋白;HGFL:肝细胞生长因子样蛋白;L1CAM:L1细胞黏附分子;LAIR:白细胞相关免疫球蛋白样受体1;STMN1:微管解聚蛋白1; EMT:上皮-间质转化;MVI、-:同表1

强强联合:影像组学+生物标志物,实现1+1>2的预测效能

单一方法的预测能力终究有限,将影像组学与生物标志物相结合,构建多维度预测模型,是当前研究的热点和方向。影像组学提供肿瘤的宏观形态和空间异质性信息,而生物标志物则反映其内在的分子生物学特征。二者互为补充,能够显著提升预测MVI的准确率、灵敏度和特异性。

图1 影像组学与生物标志物的联合诊断

多项研究证实,将影像组学评分与AFP、DCP等血清学指标结合构建的列线图模型,其预测效能(AUC值)远高于任何单一模型。这种“影像基因组学”(Radiogenomics)的交叉融合,不仅能实现精准预测,还能揭示特定影像特征背后的基因表达和细胞通路变化,为理解MVI的发生机制提供了强有力的证据。

表3 预测MVI的影像组学与生物标志物联合模型

AFP:甲胎蛋白;RVI:影像基因组学静脉侵犯;AST:谷草转氨酶;DCP:异常凝血酶原;GO:基因本体论; PPAR:过氧化物酶体增殖物激活受体;ApoE:载脂蛋白E;iCAFs:炎性癌症相关成纤维细胞;CEUS、CT、MRI、AUC、MVI、-:同表1

总结与展望

影像组学与生物标志物的深度融合,正推动肝癌诊疗进入一个新时代——从“观察病灶”升级为“解码其生物学本质”。这种无创、精准的术前预测技术,有助于医生为患者制定更个体化的治疗策略,例如决定手术切除范围、选择是否进行术后辅助治疗等,从而有效降低复发风险,改善患者预后。

当然,这一领域仍面临标准化、数据共享和算法优化等挑战。未来,随着人工智能技术的不断进步和更大规模临床研究的开展,我们有理由相信,这种联合诊断模式将成为临床实践中的重要工具,为肝癌患者带来新的希望。及时了解更多前沿的抗癌资讯,包括最新的诊疗指南和药物信息,对于制定个体化治疗方案至关重要。如果您在抗癌路上遇到任何难题,MedFind愿为您提供支持。