肺多形性癌(Pulmonary Pleomorphic Carcinoma, PC)是一种极为罕见的非小细胞肺癌亚型,其发病率仅占所有肺部恶性肿瘤的0.1%–0.4%,且通常预后不佳。然而,近期一项病例报告为我们带来了希望:一名患者在确诊为肺多形性癌后,通过积极治疗实现了长达十年的无复发生存。这一案例不仅揭示了该罕见癌症的诊断复杂性,也为未来的治疗策略提供了宝贵启示。

病例回顾:磨玻璃结节的初步诊断

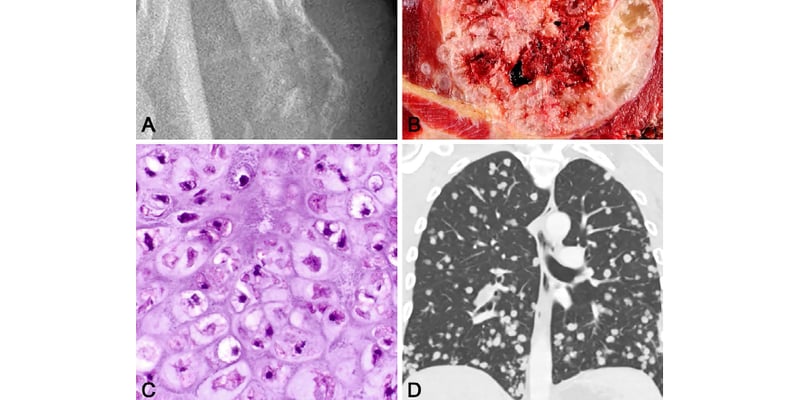

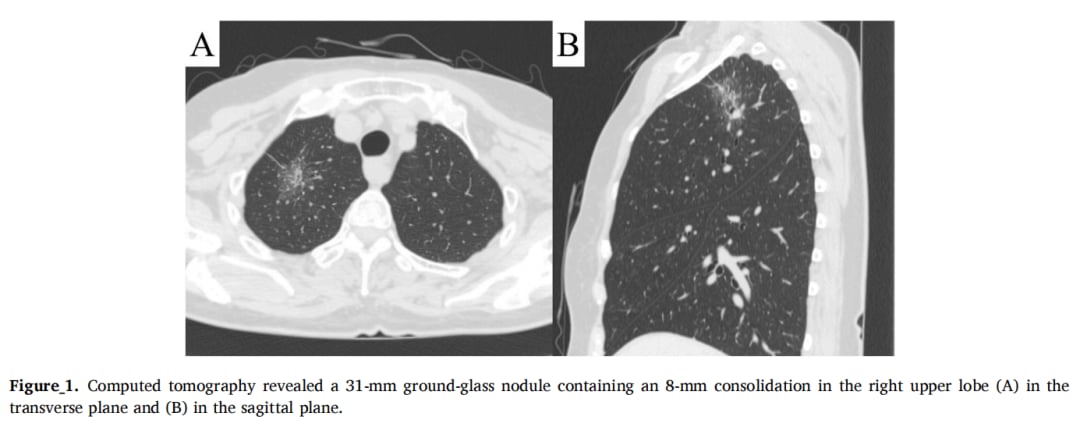

本案例的主人公是一位63岁女性,无吸烟史,在体检中意外发现右上肺叶存在一个31毫米的磨玻璃结节(Ground-Glass Nodule, GGN),其中包含8毫米的实变影。磨玻璃结节在影像学上表现多样,可能由炎症、肺泡出血或早期腺癌引起。患者的支气管镜活检结果初步诊断为腺癌,且正电子发射断层扫描/CT显示氟代脱氧葡萄糖摄取较低,未发现淋巴结受累或远处转移,提示为早期病变。

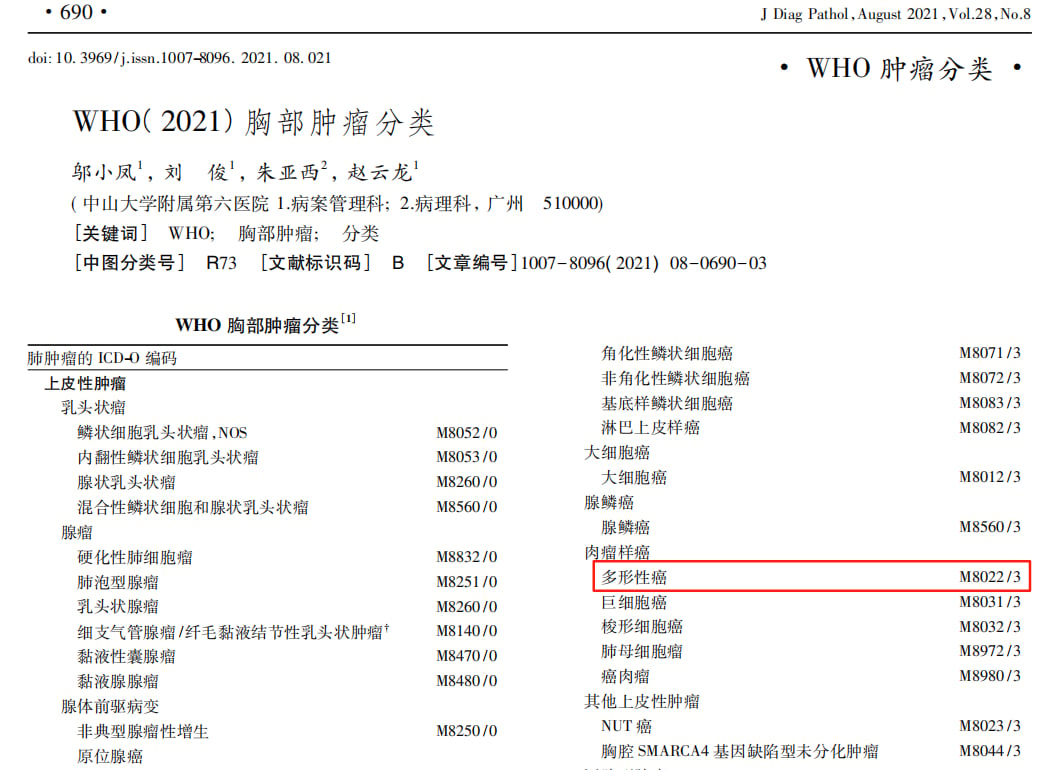

▲摘自《WHO(2021)胸部肿瘤分类》

▲图1 计算机断层扫描显示右上叶横断面(A)和矢状面(B)中存在一个 31 mm的磨玻璃结节,其中包含一个 8 mm的实变

手术与病理确诊:多形性癌的意外发现

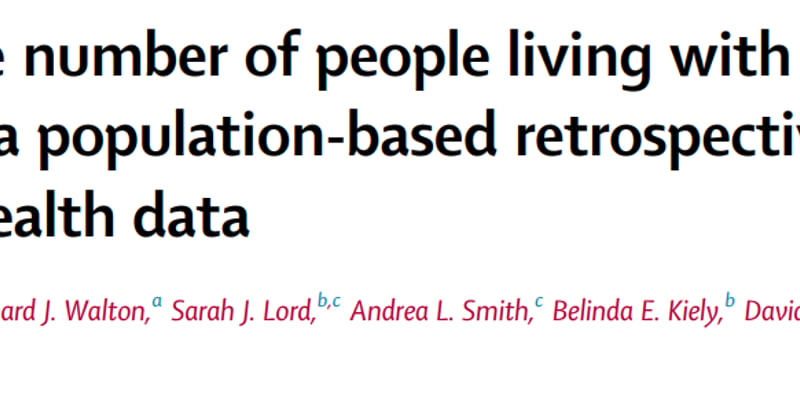

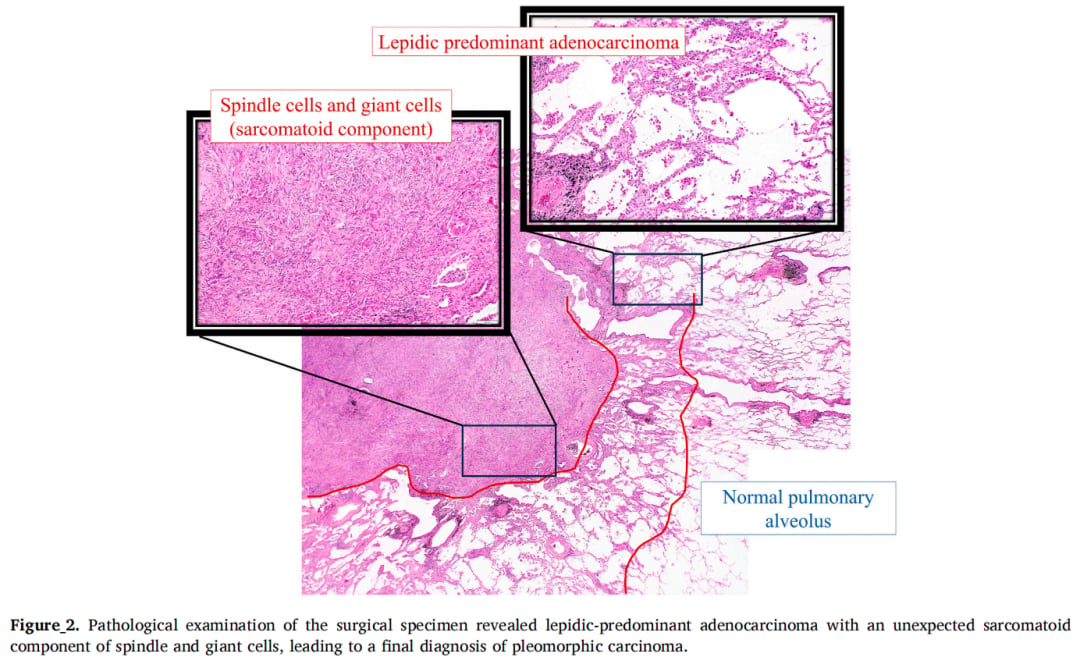

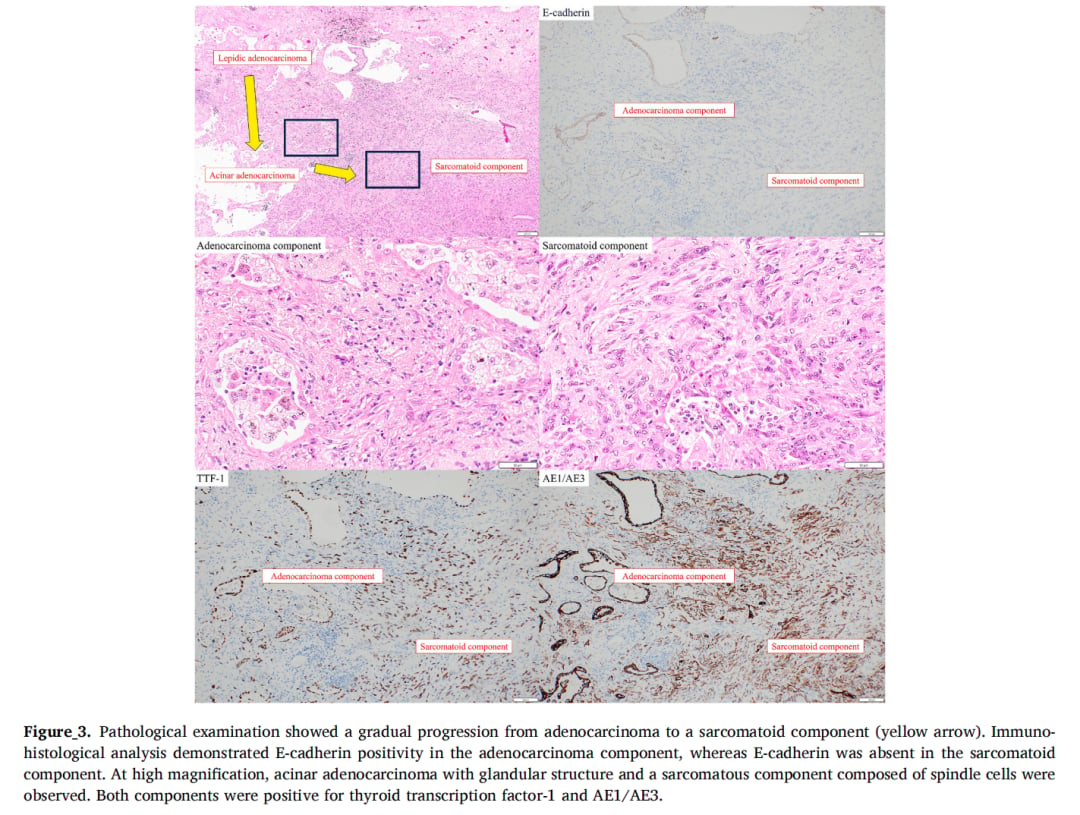

尽管术前诊断为早期腺癌,患者仍接受了电视胸腔镜肺叶切除术联合纵隔淋巴结清扫术。然而,术后病理检查结果出人意料:手术标本显示以鳞屑样成分为主的腺癌,但同时伴有梭形细胞和巨细胞组成的肉瘤样成分,最终确诊为肺多形性癌。免疫组织化学分析进一步揭示,腺癌和肉瘤样成分均表达甲状腺转录因子-1(TTF-1)和AE1/AE3,而肉瘤样成分中E-钙粘蛋白的表达缺失。这些发现强烈提示,腺癌可能经历了上皮-间质转化(Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT),最终转变为更具侵袭性的肉瘤样成分。

▲图2 手术标本的病理检查显示鳞屑状为主的腺癌,并伴有梭形和巨细胞的意外肉瘤样成分,最终诊断为多形性癌

▲图3 病理检查显示腺癌逐渐进展为肉瘤样成分(黄色箭头)

十年无复发:辅助化疗与长期生存

鉴于肺多形性癌的侵袭性特点和不良预后,患者在术后接受了为期两年的尿嘧啶替加氟(Uracil-Tegafur, UFT)辅助化疗。令人欣慰的是,患者术后存活长达十年,期间未出现任何复发迹象。这一罕见的长期生存案例,为临床医生和患者带来了极大的鼓舞,也凸显了早期诊断和规范治疗的重要性。

对于海外靶向药的获取,许多患者面临挑战。MedFind致力于为癌症患者提供便捷的海外靶向药代购服务,确保患者能及时获得所需药物。

深入探讨:多形性癌的生物学特性与治疗挑战

本病例以近纯磨玻璃结节的形式呈现肺多形性癌,这在医学文献中极为罕见。磨玻璃结节的低摄取值通常提示低级别腺癌,因此术前难以预料到肉瘤样成分的存在。这强调了在诊断肺部结节时,即使影像学表现不典型,也需警惕罕见亚型的可能性。

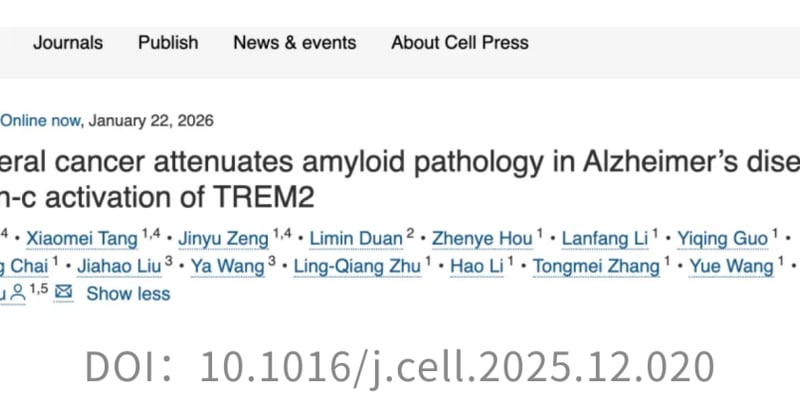

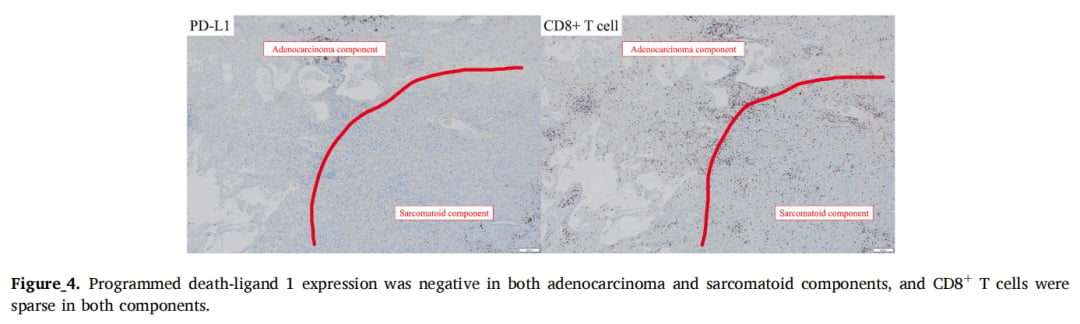

研究表明,肺多形性癌中的肉瘤样成分常通过上皮-间质转化(EMT)机制起源于上皮成分。本案例的免疫组织化学结果支持了这一假说,提示高级别腺癌可能更容易发生EMT。此外,该病例的程序性死亡配体1(PD-L1)表达阴性,且CD8+ T细胞稀疏,这在肺多形性癌中并不常见。尽管初始诊断时未检测到表皮生长因子受体(EGFR)突变,但考虑到患者的非吸烟史和日本女性身份,推测可能存在EGFR突变,并由此驱动了EMT过程。

▲图4 PD-L1在腺癌和肉瘤样成分中的表达均为阴性,且CD8+ T细胞在两种成分中均稀疏

目前,针对此类肺多形性癌病例尚未建立标准化疗方案,辅助化疗的疗效仍存在争议。然而,本案例中尿嘧啶替加氟(UFT)的成功应用,为临床实践提供了宝贵的经验。随着精准医疗的发展,未来的研究应侧重于对不同成分进行基因检测,以更深入地理解EMT机制,并为非小细胞肺癌,特别是肺多形性癌患者制定更有效的个体化治疗策略。

癌症患者在抗癌路上需要全面的支持。MedFind不仅提供AI问诊服务,帮助患者初步了解病情,还提供丰富的抗癌资讯,包括药物信息和诊疗指南,助力患者做出明智的决策。

结语

这例以近纯磨玻璃结节为表现的肺多形性癌病例,通过手术切除和尿嘧啶替加氟辅助化疗,实现了十年无复发的奇迹。它不仅加深了我们对这种罕见非小细胞肺癌亚型的理解,也强调了在复杂病例中,多学科协作和个体化治疗的重要性。未来,随着基因检测技术的进步和更多临床经验的积累,我们有望为更多肺多形性癌患者带来长期生存的希望。