您是否曾想过,癌症这一顽疾,除了直接侵蚀器官,还会巧妙地“操控”人体神经系统,进而削弱甚至瓦解免疫治疗的效力?这并非天方夜谭,而是国际前沿科学研究揭示的惊人发现。

近日,一项由德克萨斯大学MD安德森癌症研究中心等全球30多家顶尖机构合作完成的重磅研究,在国际顶尖期刊《Nature》上发表,题为“Cancer-induced nerve injury promotes resistance to anti-PD-1 therapy”。该研究首次揭示了一种全新的癌症耐药机制:癌细胞能够主动损伤机体周围的神经,引发慢性炎症,进而“诱导”免疫系统“叛变”,最终导致以PD-1抑制剂为代表的免疫治疗失败。这项突破性研究不仅精准阐释了部分患者对免疫治疗无响应的深层原因,更为逆转癌症耐药提供了创新的治疗策略。

神经损伤:免疫治疗“失灵”的关键因素

研究团队最初关注的是“神经周围侵犯”(PNI,Perineural Invasion)现象。临床医生早已发现,当癌细胞包绕或侵入神经时,患者的预后往往不佳,尤其在皮肤鳞癌、黑色素瘤、胃癌等多种癌症类型中,PNI被视为显著的“不良预后指标”。然而,神经在遭受癌细胞侵犯后究竟发生了什么,一直是个未解之谜。

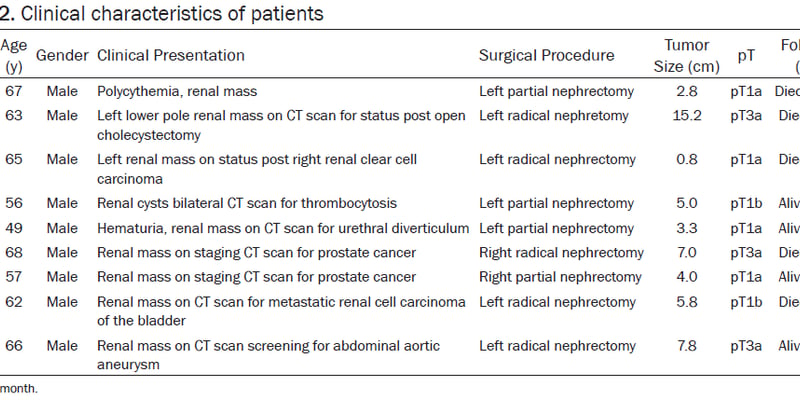

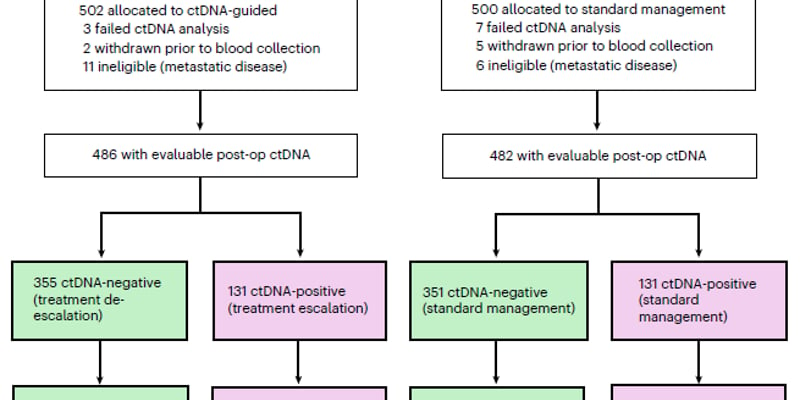

通过对56名接受PD-1抑制剂治疗的皮肤癌患者进行深入分析,研究人员惊奇地发现,在治疗无响应的患者群体中,高达50%存在PNI现象;而在治疗有响应的患者中,这一比例仅为15%。这一数据清晰表明,神经被侵犯的患者,对免疫治疗耐药的可能性显著增加。进一步探究发现,这些受侵犯的神经呈现出“受伤状态”,它们会大量高表达ATF3等损伤标志物,仿佛在发出“SOS”求救信号。这有力证明了神经损伤与机体对PD-1疗法的耐受性之间存在直接且紧密的关联。

神经损伤或与机体对抗PD-1疗法的耐受性直接相关

癌细胞如何“处心积虑”地攻击神经?

为了精确模拟癌细胞侵犯神经的全过程,科学家们在显微镜下对癌细胞与神经的互动进行了实时观察。结果令人震惊:癌细胞不仅会迅速贴近神经,还会如同“啃食”电线一般,直接破坏神经外层至关重要的髓鞘。髓鞘作为神经的“绝缘保护皮”,一旦遭到破坏,神经信号的传递便会大幅减慢,甚至完全中断。严谨的电生理实验进一步证实,肿瘤周围的神经确实出现了严重的“信号故障”。

然而,受伤的神经并不会“坐以待毙”。它们会立即启动自我修复程序,同时释放出IL-6和干扰素等炎症因子,急切地召唤免疫细胞前来救援。这本是机体正常的自我修复反应,但在肿瘤这一特殊环境中,这一反应却被癌细胞巧妙地“利用”,成为了其进一步作恶的“帮凶”。

慢性炎症:免疫系统的“特洛伊木马”

随着肿瘤不断生长扩大,越来越多的神经遭到侵犯,炎症反应也逐渐从最初的“急性修复”模式,悄然转变为“慢性破坏”模式。在这一过程中,大量的免疫抑制细胞,如M2型巨噬细胞、耗竭性T细胞等,会被源源不断地招募到肿瘤周围。令人遗憾的是,这些免疫细胞不但不会对癌细胞发起攻击,反而会“劝退”那些本应发挥抗癌作用的免疫细胞。这一过程就如同一场精心策划的“特洛伊木马”行动,神经发出的求救信号,竟被癌细胞恶意篡改成了“召集免疫抑制部队”的指令。

研究人员借助先进的空间转录组学技术,直观清晰地展示了这种“神经-免疫共谋”现象。在神经受伤的区域,免疫抑制标志物显著升高,更糟糕的是,这种抑制状态会迅速扩散至整个肿瘤微环境,使得肿瘤得以在免疫逃逸的道路上越走越远。

逆转耐药:从“断神经”到“阻断信号”

令人振奋的是,研究人员并未仅仅满足于机制的阐释,而是进一步探索了逆转耐药的有效方法。他们尝试了多种极具创新性的策略:

- 手术切断神经(去神经术):旨在从物理层面阻止癌细胞继续“骚扰”神经,切断癌细胞与神经之间的不良联系,为后续治疗创造有利条件。

- 基因敲除ATF3:通过精准的基因编辑技术,使神经无法发出损伤信号,从根源上阻断癌细胞利用神经损伤信号作恶的途径。

- 阻断IL-6或干扰素受体:通过药物干预,切断炎症信号的传递路径,阻止免疫抑制细胞被大量招募,进而恢复肿瘤微环境中的免疫平衡。

令人惊喜的是,这些策略均取得了一致的积极结果:只要成功中断“神经损伤-炎症”这条关键通路,就能显著恢复PD-1抑制剂的治疗疗效。特别是在动物模型实验中,联合使用抗PD-1抗体与抗IL-6R抗体,能够显著抑制肿瘤的生长,为癌症治疗带来了新的希望曙光。对于寻求前沿癌症治疗方案的患者,了解这些机制至关重要。MedFind作为专业的海外靶向药代购平台,致力于为患者提供全球范围内的创新药物,包括各类靶向药和免疫治疗药物,帮助患者获取最新的治疗选择。

癌症神经免疫学:未来展望

这项研究不仅揭示了一种全新的癌症耐药机制,更开辟了一个新兴领域:“癌症神经免疫学”(Cancer Neuroscience)。它提醒我们,癌症并非一个孤立的“肿块”,而是一个系统性疾病,能够操控人体的神经网络和免疫系统。

未来,研究人员还将进一步研究检测神经损伤标志物(如ATF3)来预测免疫治疗响应,同时开发针对神经-免疫轴的新型药物,并结合神经调节与免疫治疗来实现“双通路”抗癌。这项研究告诉我们,抗癌之战远不止“细胞打细胞”那么简单,其涉及神经、免疫、炎症等多重网络,更像是一场“信息战”。