引言

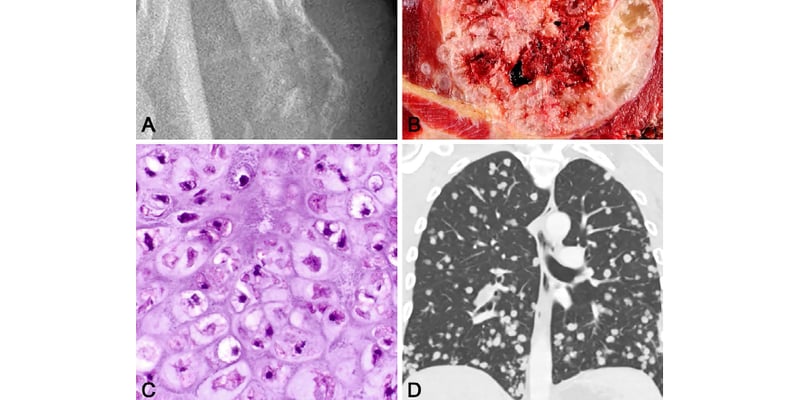

EB病毒(EBV)是一种极为普遍的人类病毒,全球超过90%的人口是其终身携带者。尽管多数情况下EBV感染是良性的,但它也与多种恶性肿瘤的发生密切相关,特别是鼻咽癌(NPC)和EBV相关胃癌(EBVaGC),这两类上皮癌占所有EBV相关恶性肿瘤的80%。

在免疫学上,这类癌症因其含有丰富的免疫细胞(如CD8+ T细胞)而被归类为“热肿瘤”,理论上应更易于被免疫系统识别和攻击。然而,临床实践表明,免疫检查点抑制剂(ICIs)等免疫疗法在这些患者中的效果却不尽如人意。这背后隐藏着怎样的免疫抑制机制?中山大学的一项最新研究为我们揭示了答案。

EBV相关癌症的免疫治疗困境

鼻咽癌在东南亚和北非地区高发,而EBV相关胃癌则占所有胃癌病例的约10%。尽管这些肿瘤内部存在大量本应攻击癌细胞的T细胞,但这些T细胞往往处于“耗竭”状态,功能失调,导致肿瘤能够逃避免疫系统的监视,即“免疫逃逸”。

无论是免疫检查点抑制剂还是过继性细胞疗法(ACT),在针对鼻咽癌和EBV相关胃癌的临床试验中,均未达到预期的治疗效果。这强烈暗示,在EBV相关的上皮癌中,存在着一个强大的免疫抑制性肿瘤微环境(TME),它削弱了免疫治疗的威力。

研究新发现:中性粒细胞的“伪装”与“背叛”

为了探究这一问题,中山大学夏建川、Yang Qi、Pan Qiuzhong团队展开了深入研究,其成果发表于国际知名期刊《Advanced Science》。

该研究的核心发现是,肿瘤微环境中的一种免疫细胞——肿瘤相关中性粒细胞(TANs),在EBV相关上皮癌中扮演了关键的负面角色。研究人员观察到,肿瘤组织中中性粒细胞的浸润程度越高,能够杀伤癌细胞的细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)的数量就越少。

进一步的机制研究揭示:

- 诱导机制:EBV相关的癌细胞通过CXCL10-CXCR3信号轴,主动招募并“策反”中性粒细胞。

- 抑制武器:被“策反”的中性粒细胞会释放一种名为中性粒细胞胞外陷阱(NETs)的网状结构。这种结构由DNA纤维和多种蛋白构成,像一张大网一样,干扰和抑制了T细胞的抗肿瘤活性。

- 临床关联:研究证实,NETs的水平与功能失调的T细胞数量呈正相关,并且是预测EBV相关上皮癌患者预后的独立不良因素。

简而言之,癌细胞巧妙地利用中性粒细胞,让其释放NETs来构建一个“保护罩”,从而使T细胞无法有效发挥作用,最终导致免疫治疗失败。

未来治疗启示:瓦解“保护罩”,提升免疫疗效

这项研究不仅揭示了EBV相关上皮癌免疫抑制的新机制,更为未来的治疗策略指明了新方向。既然NETs是导致免疫治疗失效的关键环节,那么靶向并破坏NETs的形成,就有可能瓦解癌细胞的“保护罩”,重新激活T细胞的杀伤功能。

这一发现为开发新型治疗策略提供了理论基础,通过靶向TANs或抑制NETs的形成,有望显著提高现有免疫疗法对鼻咽癌、EBV相关胃癌等癌症的治疗效果,为患者带来更好的临床获益。随着研究的深入,未来可能诞生针对此通路的新型靶向药物。如果您希望获取全球最新的抗癌药物信息或需要专业的海外靶向药代购服务,MedFind致力于为您提供全面的支持与帮助。