引言

肝内胆管癌(iCCA)作为第二大原发性肝癌,因其早期症状不明显,许多患者确诊时已属晚期,治疗难度大。近年来,一种名为“GOLP”的四药联合方案为晚期iCCA患者带来了新的希望。然而,并非所有患者都能从中同等获益。如何提前、精准地预测GOLP方案的疗效,从而制定更具个体化的治疗策略,是临床面临的重要课题。近日,一项发表于权威期刊Cancer Letters的研究为此提供了全新的解决方案。

GOLP方案:肝内胆管癌治疗的强力武器

根据中国临床肿瘤学会(CSCO)的推荐,GOLP方案是晚期肝内胆管癌的一线治疗选择。该方案由四种药物联合组成:

- 化疗药物:吉西他滨 (Gemcitabine) + 奥沙利铂 (Oxaliplatin)

- 靶向药物:仑伐替尼 (Lenvatinib)

- 免疫药物:特瑞普利单抗 (Toripalimab)

临床数据显示,这一强效组合的客观缓解率(ORR)高达80%,能将患者的中位生存期延长至22.5个月,是iCCA治疗领域的重大突破。对于考虑此方案的患者而言,了解其药物组成、疗效及潜在副作用至关重要,而药物的价格和代购渠道也是患者家庭普遍关心的问题。

无创预测新突破:解码血液中的“疗效密码”

为了解决疗效预测的难题,复旦大学附属中山医院的樊嘉院士团队与美国西北大学的张玮教授团队等合作,开展了一项创新性研究。他们运用了一种名为“5hmC-SEAL”的尖端技术。

这项技术通过分析患者血液中的游离DNA(cfDNA),检测一种叫做“5hmC”的DNA甲基化修饰水平。简单来说,它就像一种“分子扫描仪”,能够通过无创的血液检测,捕捉到与癌症活动和治疗反应相关的表观遗传学信号。该技术特异性高,能为动态监测提供可靠依据。

研究核心成果:高精度5基因疗效预测模型

该研究共纳入47名接受GOLP方案治疗的iCCA患者。研究团队在治疗前采集了患者的血液样本,并利用5hmC测序数据,成功构建了一个高效的疗效预测模型。该模型的核心由5个关键基因组成:FIGN、LILRB1、LY6E、PP2D1和WTIP。

模型的预测能力十分出色:

- 高精准度:在训练集和验证集中的准确率(AUC)分别达到了惊人的0.991和0.967。

- 优于传统方法:其预测效果远超传统的肿瘤标志物CA19-9(AUC=0.544)和影像学评估(AUC=0.764)。

这意味着,在开始GOLP治疗前,通过一次简单的抽血,医生就能以极高的准确度判断患者是“治疗敏感型”还是“治疗抵抗型”,为是否采用该方案提供强有力的决策支持。

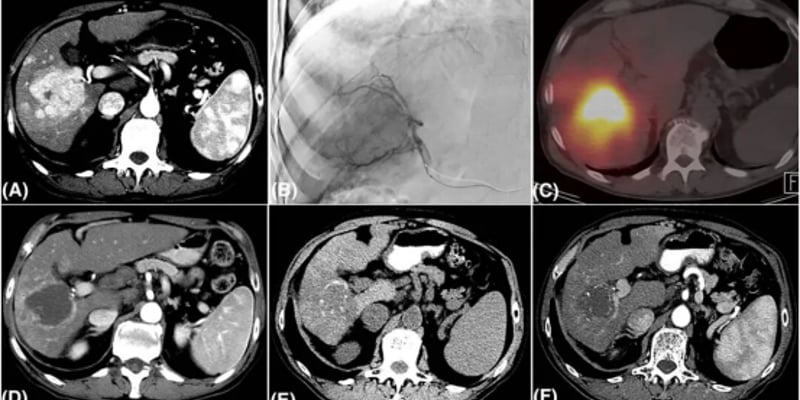

动态监测:揭示治疗反应的“生命曲线”

此项研究更进一步的发现是,该模型还能用于动态监测治疗过程。研究人员对患者在治疗过程中的多个时间点进行了检测,发现了一个有趣的现象:

- 治疗敏感患者:模型评分在治疗初期较低,但随着治疗的进行逐渐升高。

- 治疗抵抗患者:模型评分在初始时较高,但随着治疗的推进反而逐渐降低。

这两组患者的评分曲线呈现出完全相反的走势,清晰地勾勒出不同的治疗反应轨迹。这一发现表明,该模型不仅能用于“预测”,还能用于“监测”,帮助医生及时评估治疗效果,适时调整方案。

研究总结与展望

这项研究成功开发并验证了一个基于血液5hmC检测的无创、高效的GOLP方案疗效预测模型。它为肝内胆管癌的精准医疗和个体化管理开辟了新途径。未来,这种方法有望在临床上得到应用,帮助医生和患者在治疗前做出更明智的选择,并在治疗中进行动态监控,最终实现疗效最大化,为更多iCCA患者带来生存获益。