引言

对于接受了根治性手术的非转移性结直肠癌(CRC)患者而言,术后复发是他们面临的最大挑战之一。传统的监测手段往往在发现复发时,已错失了最佳的根治性治疗时机。近期,一项名为FIND的III期临床研究(NCT05904665)带来了突破性进展。研究结果表明,采用循环肿瘤DNA(ctDNA)引导的术后监测策略,能够更早地发现结直肠癌复发,并将复发后接受根治性治疗的患者比例提高一倍以上。

ctDNA监测的核心优势:更早发现,更多治愈机会

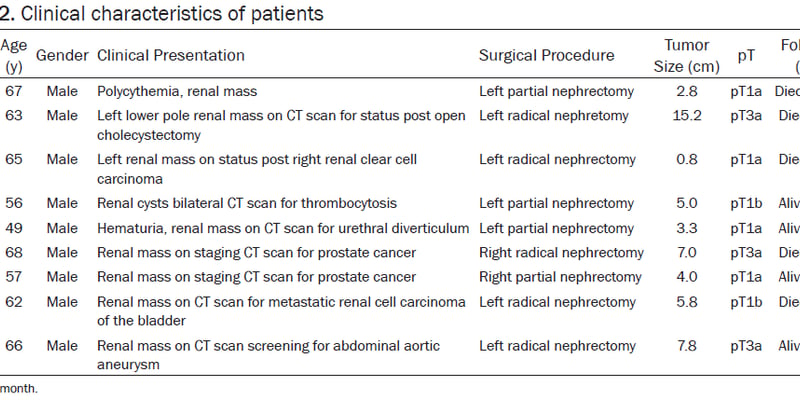

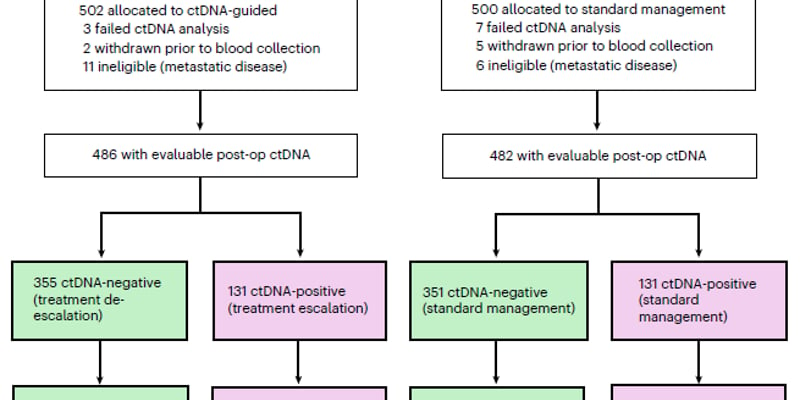

FIND研究的数据令人振奋。研究将患者随机分为两组:ctDNA监测组和标准监测组。尽管两组的整体复发率相近(分别为8.3%和10.5%),但在复发后治疗结果上却出现了显著差异:

- 根治性治疗比例翻倍:在发生复发的患者中,ctDNA监测组有 50% 的患者成功接受了旨在治愈的根治性治疗,而标准监测组这一比例仅为 22.6%。这意味着ctDNA监测将治愈机会的相对可能性提高了2.214倍。

- 显著提前预警时间:ctDNA监测组的中位复发诊断时间为9个月,而标准监测组为12个月。这提前了整整3个月,为临床干预赢得了宝贵的时间窗口。

该研究的主要作者、复旦大学附属肿瘤医院的彭俊杰教授指出:“FIND研究证明,使用ctDNA甲基化检测技术进行术后监测是完全可行的,其快速的报告周转时间能够有效指导临床决策。”

FIND研究设计:如何实现精准监测?

为了评估ctDNA作为监测工具的有效性,这项前瞻性、随机对照的FIND研究纳入了适合接受根治性手术的非转移性结直肠癌患者。

标准监测组(对照组):患者在术后接受NCCN指南推荐的标准监测方案,包括定期体检、CEA肿瘤标志物检测、胸腹盆CT扫描以及结肠镜检查。

ctDNA监测组(实验组):患者在术前进行一次基线ctDNA检测,术后每3个月检测一次,持续2年。一旦ctDNA检测结果呈阳性,患者将立即接受CT或MRI扫描。如果影像学也发现病灶,则由多学科团队(MDT)决定后续治疗方案。这种由ctDNA阳性结果触发的影像学检查策略,是实现早期发现的关键。

本研究采用了一种先进的单管、甲基化特异性检测技术,能够精准识别10个甲基化标志物,其检测灵敏度可低至0.01%的等位基因频率。

为何ctDNA能提高治愈率?复发病灶特征分析

ctDNA监测之所以能带来更高的根治性治疗率,关键在于它能发现更“早期”、更“局限”的复发病灶。

- 更局限的转移:在ctDNA组中,62.5%的复发患者病灶仅限于肝脏和/或肺部,这些是更容易进行根治性切除的部位。

- 更小的肿瘤体积:以肝转移为例,ctDNA组中高达77.8%的患者肿瘤尺寸小于等于3厘米,而对照组仅为42.9%。

- 更集中的病灶:同样在肝转移患者中,ctDNA组有88.9%的患者为单叶转移,而对照组仅为42.9%。

这些数据清晰地表明,ctDNA引导的监测能够发现那些体积更小、位置更局限的转移灶,从而为手术等根治性疗法创造了绝佳的机会。

结论与展望

FIND研究的中期分析结果有力地证明,对于非转移性结直肠癌患者,基于ctDNA的动态监测是一种优于传统标准监测的术后管理策略。它不仅能更早地捕捉到复发的蛛丝马迹,更重要的是,它显著提升了患者在复发后获得根治性治疗的机会,有望进一步改善患者的长期生存和生活质量。随着这项技术的不断成熟和推广,未来关于其检测价格和可及性的信息,也将成为广大患者关注的焦点。