引言:肝细胞癌治疗面临的挑战

原发性肝癌是全球范围内常见的恶性肿瘤之一,预计到2030年将导致超过百万人死亡。其中,肝细胞癌(HCC)是最主要的类型,占比高达75%-85%。由于早期症状不明显,超过半数的肝细胞癌患者在确诊时已属晚期,失去了最佳手术时机。尽管靶向治疗和免疫治疗为晚期患者带来了希望,但药物耐药性仍是临床治疗中的一大难题。因此,深入探索肝细胞癌的发病机制,寻找新的治疗靶点和克服耐药的策略,对改善患者预后至关重要。

什么是泛素特异性蛋白酶(USP)?

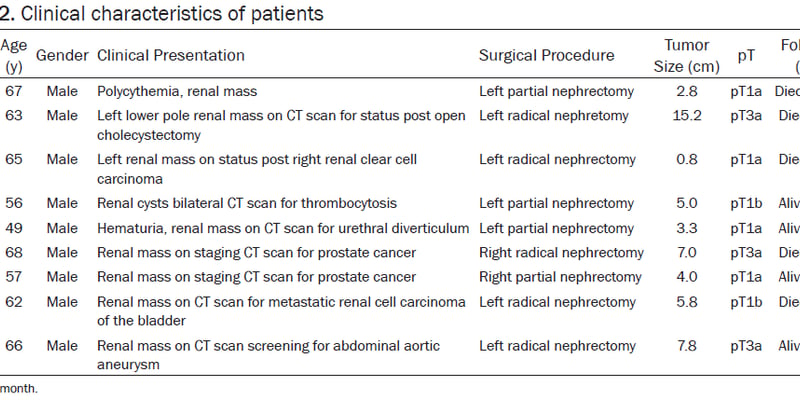

在我们的细胞内,有一个名为“泛素-蛋白酶体系统”(UPS)的精密“回收站”,负责降解和调控各种蛋白质,维持细胞的正常功能。而去泛素化酶(DUB)则像一个“管理员”,可以“拯救”本应被降解的蛋白质。泛素特异性蛋白酶(USP)是去泛素化酶中最大、最重要的一族,在肝细胞癌的发生、发展、转移和治疗中都扮演着复杂的角色。下面这张图表简要展示了它们在关键信号通路中的作用。

图1 DUB在HCC关键信号通路中的作用

多种USP如何“助纣为虐”,促进肝细胞癌进展?

研究发现,多种USP在肝细胞癌组织中异常高表达,它们通过稳定不同的癌蛋白,激活致癌信号通路,从而促进肿瘤的生长、侵袭和转移。

- USP1:在肝细胞癌中表达升高,与患者较差的生存率相关。它不仅能促进癌细胞生长,还可能影响靶向药仑伐替尼的疗效。

- USP2、USP4、USP5:这些USP同样在肝细胞癌中扮演着促癌角色,通过不同途径促进肿瘤恶性进展。

- USP7:能够增强肝细胞癌的“干细胞样特征”,使其更具侵袭性和自我更新能力,与不良预后密切相关。

- USP10:在促进肝癌转移中发挥作用,但也有研究表明其可能抑制肿瘤,具体机制仍需深入探索。

- USP11、USP14:均与肿瘤的血管浸润和不良预后相关,通过稳定关键蛋白促进癌细胞的增殖和转移。

- 其他USP(如USP8, USP13, USP21, USP25等):它们也通过各自调控的信号通路,如Wnt/β-catenin、ERK等,共同参与了肝细胞癌的复杂发展过程。

值得注意的是,并非所有USP都是“坏蛋白”。例如,USP44在肝细胞癌组织中表达受到抑制,它反而具有抑制肿瘤进展的作用,这体现了USP家族功能的复杂性和多样性。

肝癌靶向药耐药?或许与泛素特异性蛋白酶(USP)有关

对于使用索拉非尼(Sorafenib)或仑伐替尼(Lenvatinib)等靶向药物的患者来说,获得性耐药是一个严峻的挑战。多项研究表明,特定的USP是导致耐药的关键因素。

- USP22:在肝细胞癌耐药机制中扮演着核心角色。研究发现,USP22的高表达与多种药物耐药相关。例如,它能上调ABCC1蛋白,导致细胞对索拉非尼产生耐药。更重要的是,敲低USP22能够显著提高仑伐替尼耐药细胞对药物的敏感性,促进癌细胞凋亡。这提示,靶向USP22可能是克服靶向药耐药的有效策略。

- USP29:通过稳定缺氧诱导因子HIF-1α,增强癌细胞的糖酵解能力,从而促进肝细胞癌对索拉非尼的耐药。

- USP1:如前所述,它能稳定c-kit蛋白(仑伐替尼的靶点之一),抑制USP1有望提高肝细胞癌对仑伐替尼的治疗敏感性。

靶向USP:肝细胞癌治疗的新希望

既然USP在肝癌进展和耐药中如此重要,那么抑制它们是否能成为新的治疗方法呢?答案是肯定的。目前,针对USP的抑制剂开发已展现出显著的抗癌潜力。

- P22077:一种

USP7抑制剂,在研究中显示出诱导癌细胞凋亡的能力,并与其他药物联用时表现出协同抗癌效应。 - D1:一种新型

USP10抑制剂,能有效抑制肝细胞癌细胞的生长。 - USP8i:一种

USP8抑制剂,与索拉非尼或多柔比星联合使用时,能更强效地抑制肿瘤增殖并诱导凋亡。

尽管目前针对肝细胞癌的特异性USP抑制剂研究尚处早期,但这些发现无疑为开发新一代靶向药物,特别是为解决耐药问题,开辟了全新的道路。

总结与展望

总而言之,泛素特异性蛋白酶(USP)是调控肝细胞癌发生、发展和耐药的关键分子。深入理解不同USP的功能,不仅有助于我们揭示肝癌的发病机理,更为临床诊断和治疗提供了新的靶点和思路。未来,开发更精准、高效的USP抑制剂,并探索其在克服仑伐替尼、索拉非尼等药物耐药中的应用,有望为广大肝细胞癌患者带来更有效、更个性化的治疗方案,显著改善其生存质量。