引言

胃癌作为全球第五大常见癌症,在中国更是高发,新发病例数占据全球半壁江山。对于广大胃癌及胃食管交界处癌患者而言,及时了解国内最新的诊疗现状、治疗方案和生存数据,是做出正确治疗决策的关键。近期,一项发表于《血液学与肿瘤学杂志》(JHO)的重磅研究,为我们描绘了一幅关于中国胃癌诊疗的权威全景图。

这项研究基于国家癌症信息数据库,覆盖了2017至2023年间,来自全国27个省份53家顶尖医院的超过22万名胃癌患者的真实世界数据,为患者和医生提供了宝贵的参考依据。

一、中国胃癌患者画像与诊断趋势

研究数据显示,中国胃癌患者呈现以下特征:

- 性别与年龄: 男性患者占绝大多数(72.43%),确诊中位年龄为63岁。

- 肿瘤位置: 超过六成的肿瘤发生在胃体和胃窦(61.84%),近四成位于食管胃交界部(38.16%)。

- 病理类型: 中低分化腺癌最为常见(73.35%)。

- 诊断分期: 值得欣喜的是,早期(I-II期)胃癌的诊断比例已显著提升至35.63%,这意味着更多患者有机会通过根治性手术获得更好的预后。然而,仍有26.16%的患者在确诊时已是晚期(IV期)。

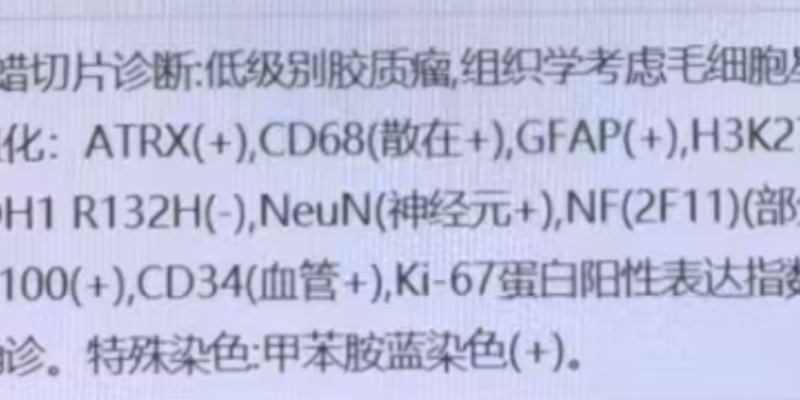

二、胃癌治疗的“密码”:分子标志物检测现状

精准治疗时代,基因检测是制定个体化方案的基础。研究揭示了中国胃癌患者中关键分子标志物的检测阳性率,这对于选择靶向药和免疫药至关重要。

| 标志物 | 阳性率(%) |

|---|---|

| HER2 | 11.47 |

| PD-L1 | 38.86 |

| dMMR/MSI-high | 7.94 |

| EB病毒(EBV) | 10.31 |

| CLDN18.2 | 54.39(在已检测样本中) |

| NTRK基因融合及突变 | 2.44 |

| 幽门螺杆菌感染状态 | 44.25 |

这些数据提示,相当一部分患者有机会从靶向治疗(如抗HER2药物)和免疫治疗中获益。患者在开始治疗前,与医生充分沟通进行相关检测非常有必要。

三、当前主流治疗方案是怎样的?

研究全面分析了不同阶段胃癌的治疗模式,其中免疫治疗的应用成为一大亮点。

- 新辅助/辅助治疗: 术前新辅助治疗和术后辅助治疗的比例仍有提升空间,目前仍以化疗方案为主。

- 手术治疗: 约90,292例患者接受了手术,其中近一半采用腹腔镜微创手术,R0根治性切除率高达92.96%。

- 晚期一线治疗: 化疗仍是基石,但免疫治疗的应用比例已达到16.17%,抗HER2靶向治疗占4.68%。

- 晚期二线治疗: 治疗选择更加多样,免疫治疗的使用率显著提升至23.28%,抗血管生成药物也扮演了重要角色。

四、胃癌患者的生存前景如何?

生存率是评估治疗效果最核心的指标。数据显示,中国胃癌患者的5年总体生存率为33.53%,中位总生存期(OS)为28.68个月。不同分期的生存率差异巨大,凸显了早诊早治的极端重要性。

| 时间 | 总体生存率(%) | I期 | II期 | III期 | IV期 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1年 | 74.07 | 97.42 | 83.40 | 81.91 | 57.52 |

| 2年 | 54.89 | 94.81 | 69.13 | 60.92 | 33.58 |

| 3年 | 44.21 | 91.81 | 59.88 | 48.01 | 22.51 |

| 4年 | 37.97 | 89.55 | 54.26 | 39.81 | 16.82 |

| 5年 | 33.53 | 85.07 | 49.34 | 35.56 | 13.15 |

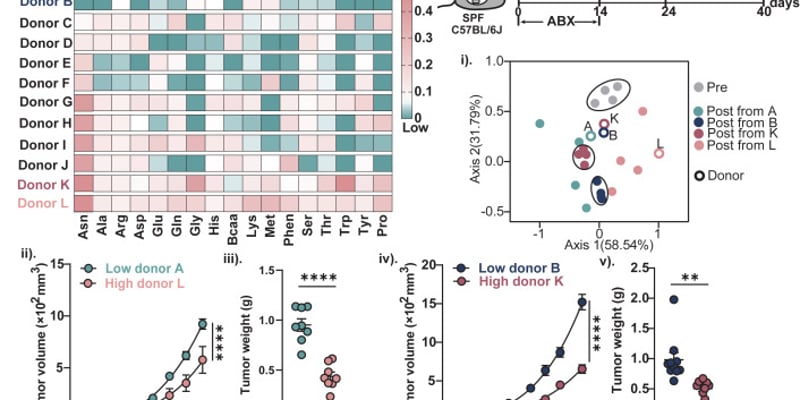

研究还发现,接受免疫治疗的患者,无论是在一线还是二线治疗中,其生存数据均显著优于非免疫治疗组,这为免疫疗法的价值提供了强有力的真实世界证据。

胃腺癌患者的Kaplan–Meier生存曲线。a) 总体生存分析 b) 按诊断分期分组

五、数据背后的启示:如何为自己选择更优治疗?

这项大规模研究不仅填补了中国胃癌诊疗数据的空白,更给患者带来了深刻启示:

- 早诊早治是王道: I期胃癌的5年生存率高达85.07%,而IV期仅为13.15%。定期进行胃镜筛查,是提升治愈希望的根本。

- 拥抱精准医疗: 基因检测不是“可选项”,而是“必选项”。明确自己的HER2、PD-L1、MSI等状态,是获得个体化治疗方案、使用高效靶向药和免疫药的前提。

- 关注前沿疗法: 数据证实了免疫治疗在改善晚期胃癌患者生存方面的巨大潜力。患者应主动与医生探讨应用创新疗法的可能性。

尽管中国胃癌诊疗水平在进步,但5年生存率与日韩等国仍有差距。这提示我们,在推广筛查和规范治疗的同时,也需关注创新药物的可及性。对于患者而言,全面了解所有可能的治疗选择,包括国内外已上市的靶向和免疫药物,咨询不同渠道的药物价格和购买方式,是为自己争取最大生存获益的重要一步。