低级别浆液性卵巢癌(LGSOC)在儿童和青少年群体中极为罕见,与成人常见的卵巢癌亚型——高级别浆液性卵巢癌(HGSOC)相比,其生长更为缓慢,且对传统的铂类化疗方案普遍耐药。尽管病程相对惰性,但大多数LGSOC患者最终仍会面临复发,这使得寻找更有效、毒性更低的治疗手段成为临床上的迫切需求。近年来,随着对肿瘤分子机制认识的深入,靶向药和内分泌治疗为LGSOC患者带来了新的希望。

本文将通过一个具体的病例,探讨新型靶向内分泌联合治疗在晚期青少年LGSOC中的应用潜力,并结合最新的临床研究进展,分析这类抗癌药的作用机制与疗效。

罕见病例:13岁女孩的治疗挑战

我们关注的这位患者是一名13岁的女孩,在初潮后不久被诊断出IIIC期低级别浆液性卵巢癌。她最初的症状包括非自主性体重减轻、便秘和早饱感。影像学检查显示盆腔广泛病变,CA-125水平显著升高。组织病理学和免疫组化证实为LGSOC,雌激素受体(ER)强阳性(>90%),但二代基因测序未检测到常规可靶向突变。

考虑到LGSOC对化疗的低敏感性以及肿瘤的广泛程度,医生团队决定采用新辅助内分泌联合治疗(ET),而非直接进行肿瘤细胞减灭术。这一创新方案包括了选择性雌激素受体降解剂氟维司群、CDK4/6抑制剂哌柏西利以及卵巢功能抑制药物亮丙瑞林。

▲图1 诊断时进行的腹部和骨盆增强CT

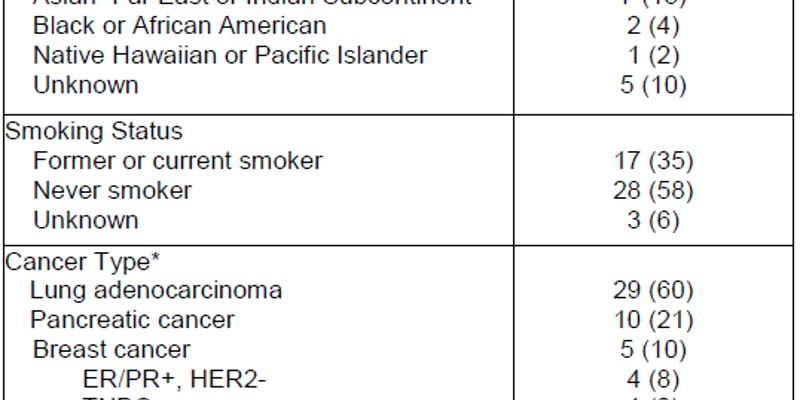

经过15个周期的新辅助治疗后,患者的CA-125水平恢复正常,影像学检查显示病灶显著缩小(如图2所示),盆腔和大网膜仅存微小病灶。随后,患者接受了机器人辅助腹腔镜肿瘤减灭术,手术成功达到最佳肿瘤细胞减灭效果,并保留了子宫。术后病理证实为IIIC期低级别浆液性卵巢癌。

▲图2 经过15个月治疗后,腹部和骨盆的增强CT扫描显示疾病负担显著减轻

▲图3 低级别浆液性癌累及双侧卵巢、双侧输卵管、阑尾和大网膜

术后辅助治疗阶段,患者继续使用哌柏西利联合芳香化酶抑制剂来曲唑进行维持治疗。截至本文发表时,患者已持续治疗15个月,近期影像学检查未提示疾病进展,目前无复发迹象,且功能状态良好,能够正常参与体育活动,生活质量得到了显著改善。

靶向药与内分泌治疗在LGSOC中的潜力

低级别浆液性卵巢癌的发生与丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路的异常激活密切相关,超过60%的LGSOC肿瘤携带RAS/RAF突变。这为靶向MAPK通路提供了理论基础。多项临床试验评估了MEK抑制剂在复发性LGSOC中的疗效,如比美替尼、司美替尼和曲美替尼。研究显示,MEK抑制剂相较于传统化疗,能显著提高客观缓解率(ORR)和无进展生存期(PFS),且毒性更低。

此外,由于LGSOC常表现出雌激素受体(ER)高表达,其分子特征与ER阳性乳腺癌有相似之处。在ER阳性乳腺癌中取得巨大成功的CDK4/6抑制剂联合内分泌治疗方案,也被探索应用于LGSOC。MD安德森癌症中心的一项II期研究评估了氟维司群联合CDK4/6抑制剂阿贝西利在新辅助治疗晚期LGSOC中的效果,结果显示临床获益率高达80%,且耐受性良好。这提示CDK4/6抑制剂联合内分泌治疗可能成为晚期LGSOC的一种有效新选择。

本文报道的病例正是基于这些研究进展,采用了哌柏西利(一种CDK4/6抑制剂)联合氟维司群和亮丙瑞林进行治疗,并取得了令人鼓舞的疗效。尽管对于青少年患者长期激素抑制的影响需要密切监测,但该方案在控制疾病进展、提高手术切除率和改善患者生活质量方面展现了巨大潜力。

获取前沿靶向药与抗癌资讯

对于低级别浆液性卵巢癌这类罕见肿瘤,以及其他多种癌症类型,了解最新的治疗方案和获取前沿的靶向药、抗癌药至关重要。许多新型药物可能首先在海外上市或应用于临床试验。对于国内患者而言,获取这些信息和药品可能存在一定难度。

如果您或您的家人正在寻找关于卵巢癌靶向药、抗癌药的信息,或者需要了解哌柏西利价格、氟维司群哪里购买等问题,可以考虑通过正规渠道获取海外医疗资源。例如,MedFind海外靶向药代购网站 致力于为癌症患者提供海外药品代购服务,帮助患者获取所需的靶向药和抗癌药物。同时,MedFind的AI问诊服务 可以辅助患者理解复杂的病情和治疗方案,而网站提供的药物信息、诊疗指南等抗癌资讯 也能帮助患者和家属全面了解疾病和治疗进展。

本病例为青少年低级别浆液性卵巢癌的治疗提供了新的视角,强调了靶向内分泌联合治疗的潜在价值。未来需要更多研究来进一步优化治疗策略,为这一特殊人群带来更好的生存结局。

参考文献:

Handagala I, Gordon J, NewBill C, Anderson C. Case report of stage IIIC low-grade serous ovarian cancer in a 13-year-old female treated with novel therapy. Gynecol Oncol Rep. 2025 Feb 15;58:101697. doi: 10.1016/j.gore.2025.101697. PMID: 40061458; PMCID: PMC11889730.