原发不明肿瘤(Cancer of Unknown Primary, CUP)是肿瘤学领域的一大难题。这类肿瘤的特殊之处在于,即使经过了详细的临床检查、影像学评估(如PET-CT)、病理分析及实验室检测,医生仍然无法确定其最初的原发部位。这给后续的治疗带来了巨大挑战。

近期,在一次重要的肿瘤学学术会议上,来自复旦大学附属肿瘤医院的刘欣教授分享了关于原发不明肿瘤(CUP)诊治的最新见解和前沿进展。

原发不明肿瘤(CUP)的发病现状与挑战

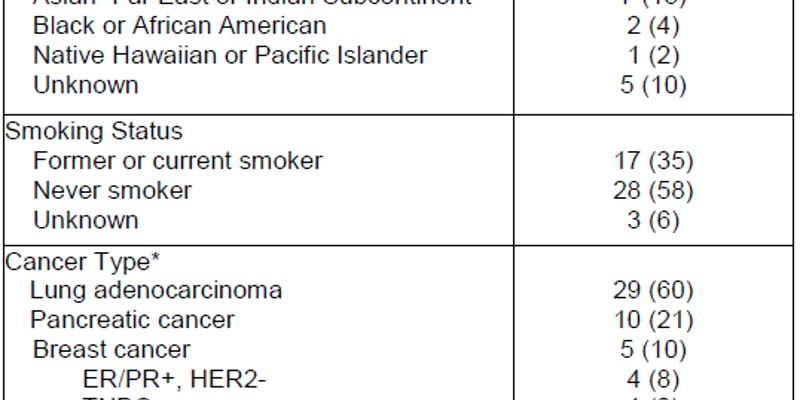

刘欣教授指出,原发不明肿瘤的定义是经过组织学确认的转移性癌(多为上皮来源或神经内分泌癌),且通过全面的检查手段仍无法定位原发灶。这是一个长期困扰医学界的难题。根据全球数据,CUP大约占所有恶性肿瘤的2.3%至7.8%,发病率约为每10万人中有5至8例。虽然中国缺乏精确的流行病学数据,但考虑到庞大的人口基数,可以预见国内的CUP患者数量相当可观。

诊断技术的革新:从影像到基因

随着精准医学的发展,CUP的诊断手段已取得显著进步。除了传统的病史询问和体格检查,现代医学越来越多地依赖先进技术。

- 影像学突破: PET-CT在寻找原发灶,特别是头颈部鳞癌方面显示出优越性。新型的显像技术,如雌激素受体显像PET-CT和前列腺特异性膜抗原(PSMA)PET-CT,也为特定类型的肿瘤溯源提供了有力武器。

- 基因检测的应用: 基因诊断技术在CUP诊疗中扮演着日益重要的角色。

- 肿瘤溯源: 通过分析转移灶的基因表达谱来推断原发部位,类似“亲子鉴定”。基于RNA检测的PCR方法以及商业化的试剂盒(如国外的Cancer Type ID、国内的90基因检测)被用于此目的。刘欣教授团队的研究(Fudan CUP-001)表明,使用90基因检测指导治疗,不仅可能延长患者的无进展生存期(PFS),总生存期(OS)也观察到改善趋势。

- 指导靶向治疗: 二代测序(NGS)技术则用于检测肿瘤组织中是否存在可供靶向治疗的基因突变。一旦发现特定的驱动基因突变,患者便有机会接受相应的靶向药治疗。这已成为CUP个体化治疗的重要策略。对于需要寻找特定靶向药物或考虑经济性选择的患者,了解海外靶向药代购途径可能非常有帮助。

治疗策略的演进:迈向精准医疗

传统上,对于大多数预后不良(约占80%-85%)的CUP患者,经验性化疗是主要选择,但有效率仅30%-40%,中位生存期通常不足一年。约15%的患者(如腋窝淋巴结转移的女性,可能提示乳腺癌来源)预后相对较好。

如今,治疗策略正向精准医疗转变,主要包括:

- 部位特异性治疗: 结合免疫组化和基因溯源技术,尽可能推断出最有可能的原发部位,然后采用针对该部位肿瘤的标准化疗方案。

- 靶向治疗: 基于NGS基因检测结果,寻找可操作的基因突变,使用相应的靶向药进行治疗。这为许多患者开辟了新的治疗途径。获取这些前沿的靶向药,有时需要借助如MedFind药物代购这样的平台,以获取合适的药物和了解相关价格信息。

未来展望:整合技术,优化个体化方案

刘欣教授强调,未来的研究重点将聚焦于开发更有效的原发灶检测手段,并进一步整合基因溯源和NGS测序技术。目标是为每一位CUP患者制定出更加精准、个体化的诊疗计划。这不仅有望提高治疗的成功率,更能改善患者的生存质量和延长生存时间。

面对复杂的CUP诊断和治疗决策,患者和家属可能会感到困惑。利用如AI问诊服务这样的工具,可以帮助整理病情信息,了解更多治疗选择。同时,关注最新的抗癌资讯,也能为治疗决策提供参考。