诊断挑战:当两种淋巴瘤“撞脸”

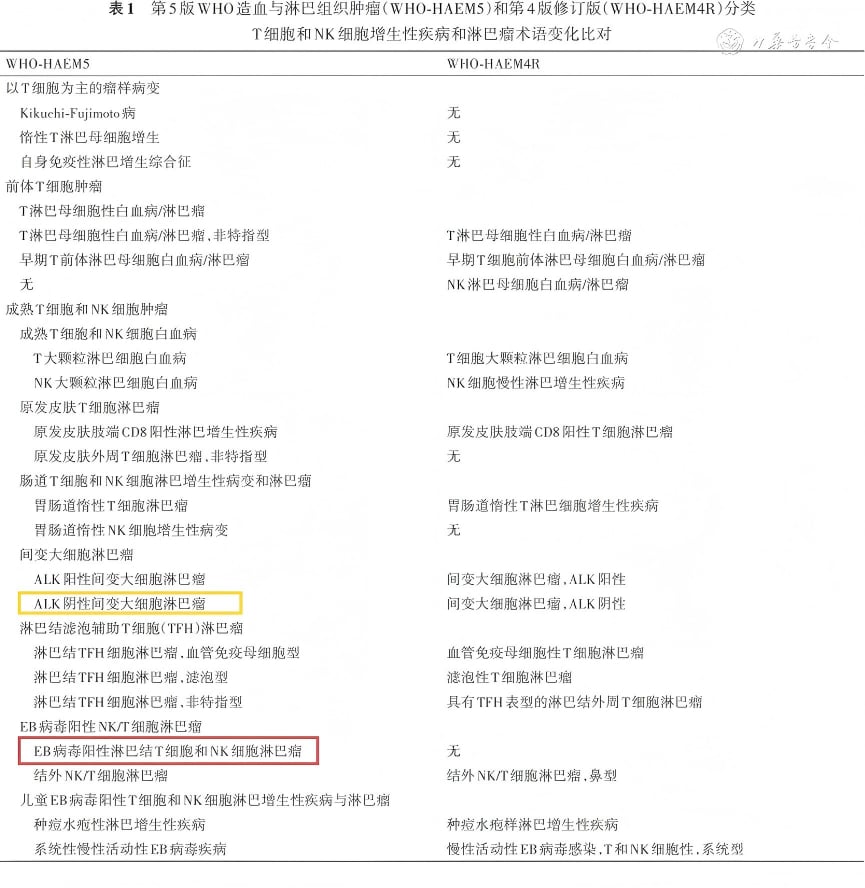

在淋巴瘤的诊断中,病理医生有时会遇到棘手的难题。EB病毒阳性淋巴结T细胞和NK细胞淋巴瘤(EBV+ NT/NKCL)和ALK阴性间变大细胞淋巴瘤(ALCL)就是一对容易混淆的“兄弟”。根据世界卫生组织(WHO)的最新分类,EBV+ NT/NKCL已被确认为一个独立的疾病实体。然而,由于这两种淋巴瘤都可能表现出CD30阳性,它们的组织形态学和免疫表型特征高度相似,给准确诊断带来了巨大挑战。错误的诊断可能导致不恰当的治疗,从而影响患者的预后。因此,精确区分这两种疾病至关重要。如果您对自己的诊断或治疗方案有疑问,可以尝试MedFind的AI问诊服务,获取专业的第二诊疗意见。

▲摘自《第5版WHO造血与淋巴组织肿瘤分类T/NK细胞增生性疾病和淋巴瘤解读》

病例深度解析:貌合神离的两种淋巴瘤

通过两个真实的临床病例,我们可以更直观地理解这两种淋巴瘤的相似性与关键差异。

病例一:EBV+ NT/NKCL

一位47岁的男性患者因发热、皮肤颜色改变和多发淋巴结肿大就医。活检结果显示,其淋巴瘤细胞的形态和免疫表型特征(如CD30强阳性)与ALK阴性ALCL高度一致。然而,一个决定性的检测——EB病毒编码小RNA(EBER)原位杂交——显示淋巴瘤细胞呈弥漫性强阳性。这一结果最终将诊断指向了EBV+ NT/NKCL。

▲图1 病例1,EBV+ NT/NKCL

尽管患者接受了包括BV-CHEP方案和P-Gemox方案在内的多种化疗,但疾病仍持续进展,最终在诊断17个月后不幸去世。这个病例凸显了EBV+ NT/NKCL的侵袭性以及当前治疗面临的挑战。

病例二:ALK阴性ALCL

另一位56岁的男性患者同样因淋巴结肿大、乏力等症状就诊。活检显示,其淋巴瘤细胞也表现出与病例一极为相似的特征,包括CD30的强且弥漫阳性。但与病例一不同的是,他的EBER原位杂交检测结果为阴性。因此,他被明确诊断为ALK阴性ALCL。

▲图2 ALK- ALCL

该患者接受了本妥昔单抗联合CHP方案的化疗,并随后进行了自体干细胞移植。治疗效果显著,移植后5个月仍处于完全缓解状态。这个病例展示了ALK阴性ALCL在靶向治疗下的良好预后。

鉴别诊断的关键:EBER检测为何不可或缺?

上述两个病例清晰地表明,尽管细胞形态和免疫表型几乎相同,但EBER检测结果是区分EBV+ NT/NKCL和ALK阴性ALCL的“金标准”。在过去,EBV检测并非ALCL的常规检查项目,这可能导致一些EBV+ NT/NKCL被误诊为ALK阴性ALCL。

值得注意的是,最新的WHO-HAEM5分类已将EBV阴性作为诊断ALK阴性ALCL的基本标准之一。这意味着,在所有疑似ALK阴性ALCL的病例中,进行EBER染色和血液EBV滴度检测已成为必不可少的诊断步骤。这不仅是为了避免诊断陷阱,更是为了确保患者能够接受最合适的临床管理。

治疗策略与预后差异:诊断决定命运

准确的诊断直接关系到治疗方案的选择和患者的生存希望。

- ALK阴性ALCL:预后相对较好。含蒽环类药物的化疗方案是标准治疗,而靶向CD30的药物本妥昔单抗联合化疗(如CHP方案)已被证明可以显著改善患者的无进展生存期。想了解更多前沿靶向药信息,可以访问MedFind靶向药代购平台。

- EBV+ NT/NKCL:这是一种侵袭性更强的淋巴瘤,预后普遍较差。传统的CHOP方案效果不佳。基于L-天冬酰胺酶的方案(如SMILE、P-Gemox)可能更有效,但仍需更多研究证实。此外,PD-L1在该类淋巴瘤中的高表达提示,抗PD-1免疫治疗可能成为未来一个有潜力的治疗方向。

结论

EBV+ NT/NKCL与ALK阴性ALCL在临床病理上存在显著重叠,尤其是在CD30表达方面,构成了重要的诊断陷阱。由于两者在侵袭性、治疗策略和预后上存在巨大差异,因此准确鉴别至关重要。临床医生在诊断表达CD30的T细胞淋巴瘤时,必须将EBER原位杂交检测作为常规检查项目,以确保为患者制定最精准、有效的治疗方案。更多关于淋巴瘤的最新诊疗资讯,欢迎访问MedFind抗癌资讯板块。