在癌症治疗领域,抗体偶联药物(Antibody-Drug Conjugates, 简称ADC)正成为一股颠覆性的力量。这些创新的靶向药物结合了单克隆抗体的精准靶向能力与小分子化疗药物的强大杀伤力,为癌症患者带来了新的治疗希望。自2000年首个ADC药物获批以来,全球已有16款ADC药物上市,数百款处于临床研究阶段,其应用范围和适应症正日益多样化。

ADC核心构成:精准打击的基石

ADC药物的设计精妙,主要由三个关键部分组成,它们协同作用,确保药物能够精准识别并有效杀灭癌细胞:

抗体:精准导航

抗体是ADC的“导航系统”,负责特异性识别癌细胞表面过表达的抗原。例如,HER2、TROP-2、CD30、CD33、CD22、BCMA和Nectin-4等都是常见的ADC靶点。抗体的选择性确保了药物能够集中攻击肿瘤细胞,最大限度地减少对正常组织的伤害。

有效载荷:强大杀伤力

有效载荷是ADC的“弹头”,通常是具有超强细胞毒性的小分子药物。根据作用机制,它们可分为:

- 微管破坏药物:如金盏花素(Auristatins,包括MMAE、MMAF)和美登素衍生物(Maytansinoids,如DM1、DM4)。它们通过抑制微管组装,导致癌细胞有丝分裂停止并凋亡。

- DNA损伤药物:如吡咯苯并氮卓类(PBD)、吲哚氯苯并氮卓类(IBD)、杜卡霉素(Duocarmycins)和喜树碱衍生物(Camptothecins,如SN-38、Exatecan)。这些药物通过与DNA结合或诱导DNA断裂来杀伤癌细胞。

- 创新药物:包括凋亡诱导剂(如Bcl-xL抑制剂)、剪接体抑制剂(如泰兰司他丁)、转录抑制剂(如鹅膏毒素)以及NAMPT抑制剂和卡马霉素等。这些新型有效载荷为ADC药物开发提供了更广阔的思路。

连接子:稳定与释放的艺术

连接子是抗体与有效载荷之间的“桥梁”,其设计至关重要。一个理想的连接子应在血液循环中保持稳定,防止有效载荷过早释放,同时在进入癌细胞后能高效释放活性药物。连接子主要分为:

- 不可切割连接子:药物在细胞内通过溶酶体降解抗体部分后释放。

- 可切割连接子:包括化学依赖性(如二硫键、腙键)和酶依赖性(如组织蛋白酶B敏感肽、磷酸酶、β-葡萄糖醛酸酶等)连接子。酶依赖性连接子因其在肿瘤微环境或溶酶体中的特异性切割,成为目前ADC药物的主流选择。例如,已上市的Enhertu(曲妥珠单抗德鲁替康)就使用了酶可切割的四肽连接子。

生物偶联技术:ADC药物的精进之路

为了提高ADC药物的均一性、稳定性和疗效,生物偶联技术不断创新:

天然抗体修饰

早期ADC药物多采用随机偶联,如利用赖氨酸残基或还原二硫键。这种方法虽然简单,但可能导致药物抗体比(DAR)不均一,影响药物的药代动力学和毒性。随着技术发展,科学家们开始探索位点特异性修饰,以实现更精确的偶联。

工程化抗体偶联

通过基因工程技术,可以在抗体特定位置引入反应性氨基酸(如工程化半胱氨酸残基,即“硫单抗”技术)或非天然氨基酸,从而实现高度均一的ADC偶联。酶法偶联(如利用转谷氨酰胺酶、转肽酶)和聚糖偶联也是提高ADC均一性和稳定性的重要途径。

ADC靶向抗原:选择与内吞机制

理想的ADC靶抗原应在肿瘤细胞上高表达,而在正常组织中低表达或不表达,并具有良好的内吞特性,确保药物能被癌细胞有效摄取。常见的ADC靶点包括:

- CD33:在急性髓系白血病(AML白血病)细胞上过表达,但内吞作用较慢。

- CD30:在霍奇金淋巴瘤和间变性大细胞淋巴瘤(ALCL)中表达,但易脱落,内吞作用不理想。

- CD22:在B细胞恶性肿瘤(包括急性淋巴细胞白血病,ALL白血病)中高表达,具有良好的内吞特性。

- CD79b:在B细胞恶性肿瘤中过表达,其内吞活性依赖于整个B细胞受体(BCR)复合体的内化。

- TROP-2:在多种实体瘤中高表达,具有强大的结构性内吞作用,是极具吸引力的ADC靶点。

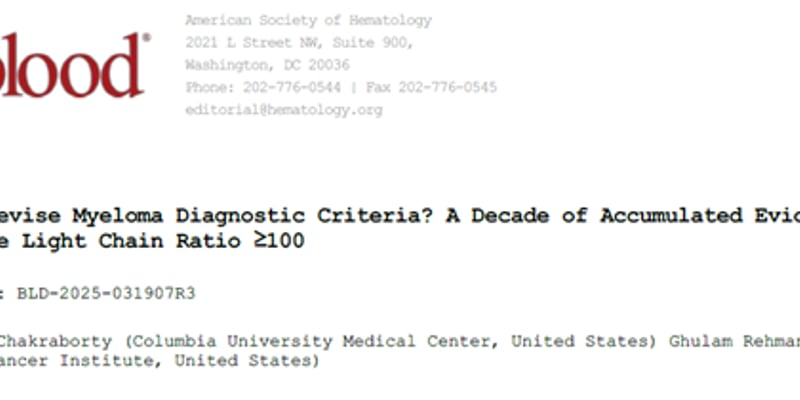

- BCMA:在多发性骨髓瘤等血液系统恶性肿瘤中表达,但内吞机制尚待深入研究。

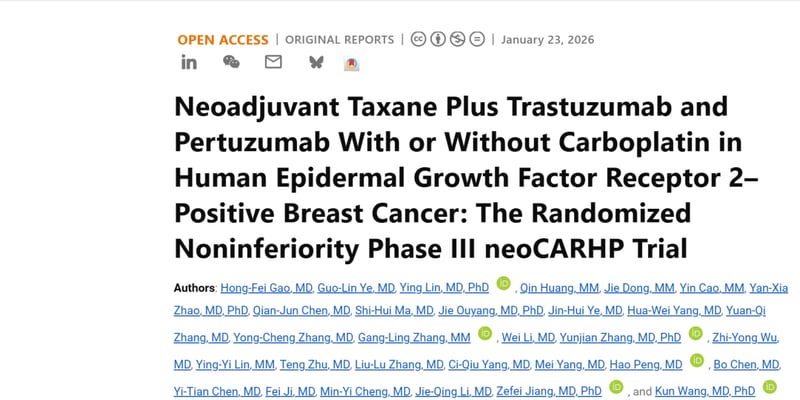

- HER2:在乳腺癌、胃癌等多种癌症中扩增,是经典的ADC靶点,如Kadcyla(曲妥珠单抗恩美汀)和Enhertu(曲妥珠单抗德鲁替康)均针对HER2。

- Nectin-4:在多种肿瘤类型中过表达,但在正常成人组织中几乎不存在,具有强大的内吞活性。

了解这些靶点的特性对于ADC药物的开发和临床应用至关重要。如果您正在寻找针对特定靶点的靶向药物,可以访问MedFind海外靶向药代购网站,获取最新的购药信息。

耐药机制与毒性管理:ADC面临的挑战

尽管ADC药物前景广阔,但在临床应用中仍面临耐药性和毒性等挑战。

耐药性:肿瘤的狡猾反击

肿瘤细胞可能通过多种机制对ADC产生耐药,包括:

- 抗原表达变化:如HER2表达水平降低或异质性增加,导致药物结合减少。

- ADC摄取和加工改变:癌细胞可能改变内吞途径,或加速药物代谢,降低细胞内有效载荷浓度。

- 有效载荷相关机制:癌细胞可能对有效载荷本身产生耐药,或通过ATP结合盒转运蛋白增加药物流出。

毒性考量:平衡疗效与安全

ADC的毒性是其临床应用中的重要考量。常见的非临床和临床毒性包括:

- 血液毒性:如中性粒细胞减少、血小板减少,是化疗药物的常见副作用。

- 胃肠道反应:恶心、呕吐、腹泻等,可能与靶抗原在消化系统广泛分布及有效载荷对快速增殖细胞的敏感性有关。

- 皮肤毒性:皮疹、瘙痒、色素沉着等,尤其在使用MMAE类有效载荷的ADC中较为常见。

- 周围神经疾病:周围感觉神经病变,多见于使用微管抑制剂类有效载荷的ADC。

- 眼部毒性:视力障碍、角膜病变等,可能与靶抗原在眼部组织表达有关。

- 肝毒性:肝氨基转移酶升高,与有效载荷、靶抗原表达及非特异性内吞作用有关。

- 肺毒性:间质性肺炎(ILD)等,是抗肿瘤药物诱导的肺损伤。

影响ADC毒性的因素复杂多样,包括有效载荷的IC50、亲水/亲脂性、电荷、药物抗体比(DAR),以及连接子的稳定性、靶抗原的特异性、抗体的亲和力、位点偶联方式和内吞作用等。此外,患者的个体因素(如体重、年龄、肝肾功能、药物相互作用)也对ADC的毒性反应有显著影响。为了更好地管理这些风险,患者在用药前应充分了解药物信息,并可寻求专业的AI问诊服务,获取个性化建议。

结语:ADC的未来展望

经过二十多年的发展,ADC药物已成为癌症靶向治疗的重要组成部分。通过不断优化有效载荷、连接子、抗体结构和偶联技术,以及探索新型靶抗原,未来的ADC药物有望实现更高的疗效和更低的脱靶毒性,从而提高患者的耐受性和生存质量。尽管仍面临诸多挑战,但随着新兴技术创新和资本市场的持续投入,ADC药物将继续为癌症患者带来更多希望。在抗癌之路上,获取及时、准确的药物信息和诊疗指南至关重要。您可以访问MedFind抗癌资讯平台,了解更多前沿抗癌知识。