肾脏嗜酸性空泡状肿瘤(EVT)是一种相对新兴的肾脏实体肿瘤,其特性仍在不断探索中。此前,EVT通常被认为是惰性肿瘤,鲜有转移或致死病例的报道。然而,一项最新的临床研究首次揭示了EVT伴随纵隔淋巴结转移的病例,这一发现颠覆了传统认知,证实了EVT至少具有交界性生物学行为,对患者的预后评估和随访策略提出了新的要求。

本病例报告强调了下一代测序(NGS)在精准诊断和识别关键基因突变中的不可或缺性。通过形态学分析、免疫组织化学检测以及NGS技术,研究人员不仅确诊了EVT,更发现了其特有的mTOR基因突变,为理解这种罕见肾癌的生物学特性提供了重要线索。对于面临复杂癌症诊断和治疗挑战的患者,获取前沿的抗癌资讯和专业的AI问诊服务至关重要。

肾脏嗜酸性空泡状肿瘤(EVT)的背景与特征

嗜酸性空泡状肿瘤(EVT)已被正式收录于WHO第5版分类中,作为一种独立的肾脏实体肿瘤。其典型特征包括肿瘤细胞呈实性或巢状生长,胞质嗜酸性,核仁明显,并伴有大小不等的空泡。免疫组织化学检测显示,EVT肿瘤细胞通常弥漫表达CD117,而细胞角蛋白7(CK7)则通常阴性或仅局灶阳性。值得关注的是,越来越多的证据表明,EVT与TSC/mTOR基因突变密切相关,这为其独特的形态学、免疫表型和分子特征提供了坚实基础。

尽管过去EVT被视为惰性,但本研究首次报道的伴纵隔淋巴结转移病例,无疑为临床医生和患者敲响了警钟,提示我们需重新评估其潜在的侵袭性。

首例转移性EVT病例:诊断与分子发现

本研究详细描述了一名14岁男性患者的病例。该患者因血压升高入院,CT扫描发现右肾肿块,随后接受了根治性肾切除术。病理检查显示肿瘤为褐色实性,最大径达11.2 cm,细胞呈实性或巢状生长,胞质嗜酸性,核仁明显,并伴有空泡。免疫组化结果支持EVT的诊断,肿瘤细胞弥漫表达PAX8、CD117、SDHB和FH等标志物。

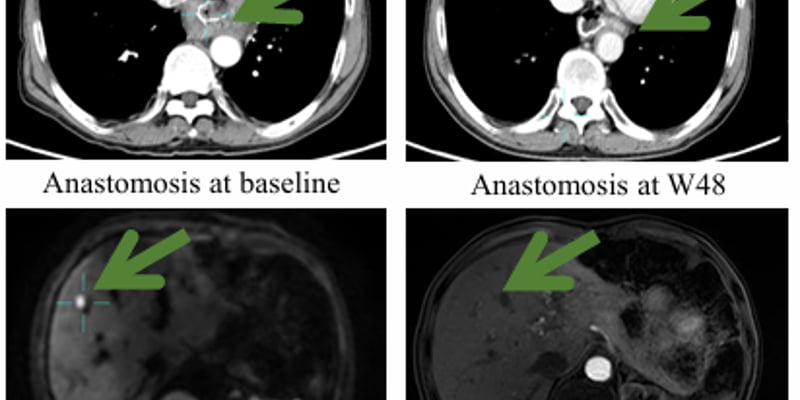

然而,在术后54个月,患者因胸部症状再次入院,CT显示纵隔淋巴结肿大。活检证实为转移性肿瘤,其形态学和免疫表型与原发肾脏肿瘤一致。更关键的是,通过下一代测序(NGS)对肾脏肿块和纵隔淋巴结活检样本进行分析,均检测到相同的mTOR基因插入变异(exon30 c.4359_4379del p.H1454_L1460del)。此外,纵隔淋巴结样本还检测到NCOR基因的可能致病性剪接位点变异。这些分子层面的发现,最终确诊了该患者为伴纵隔淋巴结转移的肾脏嗜酸性空泡状肿瘤(EVT)。

▲图1:肾脏嗜酸性空泡状肿瘤(EVT)的病理特征

▲图2:转移性EVT的病理特征

mTOR基因突变与EVT的临床意义

本病例的发现具有里程碑意义,它首次明确了EVT并非总是惰性,而是可能发生远处转移。这一认识对EVT患者的临床管理具有深远影响,意味着患者需要更密切的长期随访,以监测潜在的转移风险。

在鉴别诊断方面,EVT需要与多种其他嗜酸性肾肿瘤或具有TSC/mTOR突变的肿瘤区分开来。例如,伴嗜酸性胞质的透明细胞肾细胞癌(RCC)、FH缺陷型肾细胞癌、SDH缺陷型肾细胞癌等。NGS检测在这一过程中发挥了关键作用,通过全面分析基因突变谱,帮助医生排除其他相似病变,实现精准诊断。

值得一提的是,mTOR基因突变作为EVT的特征性改变,为未来的靶向治疗提供了潜在方向。虽然目前针对转移性EVT的标准化治疗方案尚不明确,但对mTOR通路的深入理解,可能为开发新的治疗策略,包括使用mTOR抑制剂等靶向药,奠定基础。对于需要获取这类创新疗法的患者,海外靶向药代购服务可以提供重要的支持。

结语:NGS助力罕见肾癌精准诊疗

本病例报告有力地证明了肾脏嗜酸性空泡状肿瘤(EVT)可发生纵隔淋巴结转移,并强调了其至少具有交界性肿瘤的生物学行为。因此,对EVT患者进行密切随访至关重要。

在精准医疗时代,NGS基因检测已成为癌症诊断和治疗决策不可或缺的工具。涵盖TSC1/2基因全编码区和mTOR基因的实体瘤基因检测项目,能够辅助临床医生对包括EVT在内的多种肾癌进行精准诊疗,为患者提供更个性化的治疗方案。通过深入了解肿瘤的分子特征,我们能更好地应对罕见癌症带来的挑战。

参考文献:

Liu Y, Zhou L, Yang X, Xie J, Yuan F, Xu H, Wang C, Yang X. Eosinophilic vacuolated tumor of the kidney can have distant metastasis: a histo-molecular case study. Pathologica. 2025 Apr;117(2):162-164. doi: 10.32074/1591-951X-1122. PMID: 40474716; PMCID: PMC12142300.