引言

乳头状甲状腺癌(PTC)是临床上最常见的甲状腺癌类型,通常预后良好。然而,部分患者仍会面临肿瘤侵袭和复发的风险。长期以来,医学界普遍认为BRAF基因突变是评估PTC侵袭性的关键指标,但这一观点始终存在争议。近期,一项发表于《Oral Oncology》的大样本真实世界研究提出了颠覆性的结论:在乳头状甲状腺癌中,与BRAF突变呈“互斥”关系的RET基因融合,才是导致肿瘤侵袭性增强和复发风险升高的真正主因。

研究背景:BRAF与RET在甲状腺癌中的争议

在乳头状甲状腺癌的分子病理学中,BRAF突变和RET融合是最常见的两种驱动基因变异。过去的研究多聚焦于BRAF突变,认为它与更差的临床结局相关。然而,不同研究的结果并不完全一致,部分研究甚至发现BRAF突变状态与预后并无显著关联。

与此同时,RET融合作为一种潜在的“泛癌种”治疗靶点,其在甲状腺癌中的作用日益受到重视。既往研究已提示,携带RET融合的PTC患者可能表现出更强的侵袭性。但这两种关键基因变异之间究竟是何关系?哪一个对患者预后的影响更大?这些问题亟待明确。本项研究纳入了777例接受初始手术治疗的PTC患者数据,旨在深入剖析BRAF突变、RET融合与PTC侵袭性表型及复发风险的真实关联。

研究核心发现:RET融合是侵袭性表型的主导因素

通过对777例患者数据的分析,研究人员得出了几个关键结论,这些结论挑战了以往对BRAF突变作用的认知。

1. 初步分析:BRAF野生型患者预后反而更差?

在未考虑其他基因状态时,研究数据显示了一个反常的现象:与BRAF突变阳性患者相比,BRAF突变阴性(野生型)患者的肿瘤分期更晚、淋巴结外侵犯(ENE)和复发率更高,无复发生存期(RFS)也更短。这与“BRAF突变预后不良”的传统观念相悖。

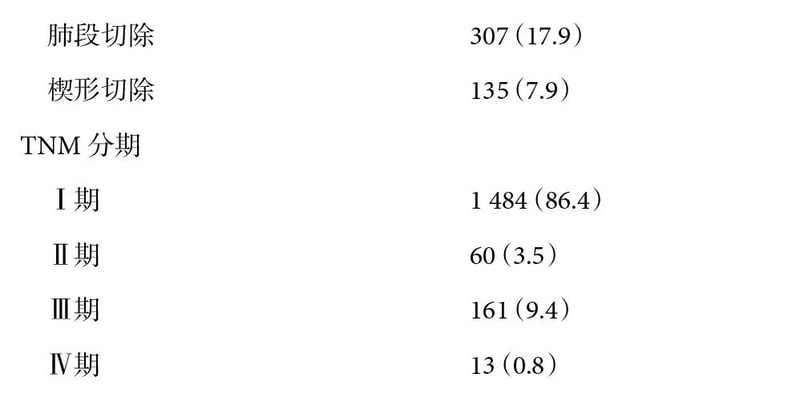

表1:不同基因状态患者的临床特征比较

2. RET融合与更强的侵袭性显著相关

与此相对,RET融合阳性患者的临床特征则明确指向了更差的预后。数据显示,RET融合阳性组的肿瘤体积更大、T/N分期更晚、淋巴结转移和ENE发生率更高,并且其无复发生存期(RFS)显著劣于RET融合阴性患者。

图1:生存分析显示BRAF野生型和RET融合阳性患者的RFS更差

3. 揭开谜底:BRAF突变与RET融合的“互斥”关系

研究人员发现,BRAF突变与RET融合在PTC中存在类似“互斥”的关系,即两种变异极少同时出现。在BRAF突变阴性的患者群体中,RET融合的发生率高达24.15%,而在BRAF突变阳性的患者中,这一比例仅为1.05%。这一现象在本研究队列和TCGA数据库中都得到了验证。

图2:基因突变谱显示BRAF与RET变异重叠极少

4. 校正RET状态后,BRAF的预后价值消失

基于上述发现,研究者推测,最初观察到的“BRAF野生型预后更差”的现象,很可能是因为该群体中富集了大量具有高度侵袭性的RET融合阳性病例。为了验证这一假设,研究者在排除了RET融合状态的干扰后,重新对BRAF突变的影响进行了分析。

结果证实了这一推测:在按RET状态进行分层后,无论是在RET融合阴性还是阳性亚组中,BRAF突变状态与肿瘤侵袭性特征及复发风险之间的关联性均消失了。多因素Cox回归分析也表明,RET融合是独立的预后不良指标,而BRAF突变并非影响复发的独立风险因素。

图3:按RET状态分层后,BRAF突变对RFS无显著影响

对临床实践的启示:为何要重视RET融合检测?

这项研究为澄清长期以来围绕BRAF突变预后价值的争议提供了强有力的证据。它表明,在评估乳头状甲状腺癌的复发风险时,孤立地看待BRAF突变状态可能会产生误导,必须同时考虑RET融合的状态。

- 重新定义风险评估:RET融合是比BRAF突变更强有力的侵袭性和复发预测因子。临床上应重视对PTC患者,特别是BRAF野生型患者的RET融合检测。

- 指导靶向治疗:随着高选择性RET抑制剂,如塞普替尼(Selpercatinib)和普拉替尼(Pralsetinib)的获批上市,RET融合已成为一个重要的治疗靶点。对于RET融合阳性的晚期或难治性甲状腺癌患者,靶向治疗提供了有效的治疗新选择。

对于如何解读复杂的基因检测报告,或想了解更多关于RET靶向治疗的信息,患者可以咨询MedFind的AI问诊服务,获取专业的解答。

研究总结

总而言之,这项大样本研究证实,在乳头状甲状腺癌中,RET融合与BRAF突变存在显著的互斥关系。RET融合是驱动肿瘤侵袭和复发的主要分子事件,其对预后的影响远超BRAF突变。在排除了RET融合的混杂影响后,BRAF突变本身与肿瘤复发及侵袭性并无直接关联。这一发现强调,未来的临床研究和风险分层体系在分析BRAF突变时,必须将RET融合状态纳入考量,以更准确地评估患者预后并指导个体化治疗决策。