引言:一种罕见的纵隔肿瘤

原发性纵隔卵黄囊瘤(Primary Mediastinal Yolk Sac Tumor, PMYST)是一种罕见但具有高度侵袭性的生殖细胞肿瘤,好发于年轻男性。由于其位置特殊且病情进展迅速,早期准确诊断和及时有效的治疗至关重要。本文将通过一个真实的病例,深入剖析PMYST的诊断过程、病理特征、治疗策略及预后情况。

病例详情:一位年轻患者的诊疗历程

一位20岁的年轻男性因左前胸持续隐痛,并伴有间歇性呛咳和双上肢乏力而就医。检查发现,其血清中的甲胎蛋白(AFP)水平异常飙升至 >1000.000 ng/ml,而β-HCG水平正常。AFP是一种重要的肿瘤标志物,其急剧升高强烈暗示了卵黄囊瘤的可能性。

胸部增强CT扫描进一步揭示了纵隔左侧存在一个占位性病变,初步考虑为恶性肿瘤,需与纵隔型肺癌、侵袭性胸腺瘤等进行鉴别。

图1 胸部增强CT提示纵隔左侧占位性病变

为了明确诊断,医生对患者进行了CT引导下的穿刺活检,并将组织样本送往病理科进行详细检查。

病理诊断:揭示肿瘤的“真面目”

病理检查是诊断PMYST的金标准。在显微镜下,活检组织呈现出卵黄囊瘤的典型特征:

- 组织结构: 瘤细胞呈现出微囊、大囊及网状结构,部分区域围绕血管呈片状实性生长。

- 特征性标志: 镜下可见诊断价值极高的Schiller-Duval小体,这是卵黄囊瘤的特征性病理表现。

- 细胞形态: 瘤细胞异型性明显,胞质内可见嗜酸性透明小体,核分裂象活跃,提示肿瘤增殖迅速。

图2 肿瘤细胞呈微囊、大囊及网状结构

图3 特征性的Schiller-Duval小体

免疫组化分析进一步证实了诊断,结果显示瘤细胞高表达 AFP、SALL4、GPC-3 和 HNF1β 等卵黄囊瘤的关键标志物,而不表达胚胎性癌或精原细胞瘤的相关标志物(如PLAP, CD30)。这些结果共同指向了“原发性纵隔卵黄囊瘤”的诊断。

图4 瘤细胞表达SALL4

深入了解原发性纵隔卵黄囊瘤 (PMYST)

1. 流行病学与临床表现

PMYST在所有纵隔生殖细胞肿瘤中发病率位居第二,绝大多数患者为年轻男性,中位发病年龄约为23-26岁。常见临床症状包括胸闷、胸痛、咳嗽、呼吸困难等,这些多由肿瘤压迫周围组织器官引起。血清AFP水平显著升高是其最典型的特征之一。

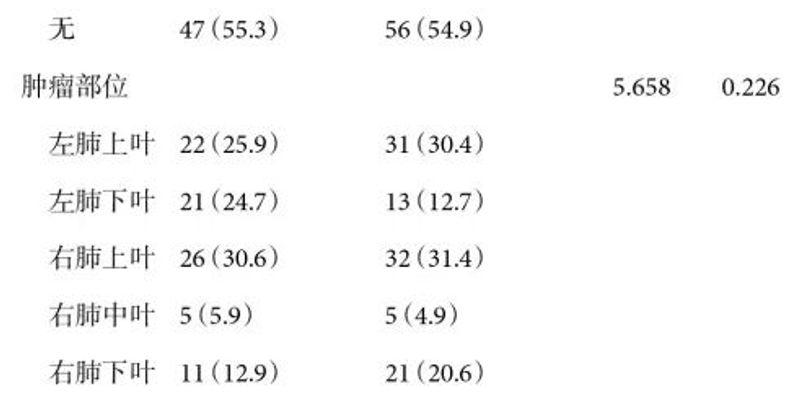

2. 疾病分期

PMYST的分期对于指导治疗和判断预后至关重要,通常分为:

- Ⅰ期: 肿瘤局限于纵隔内,边界清晰。

- Ⅱ期: 肿瘤侵犯到邻近结构,如胸膜、心包等。

- ⅢA期: 出现胸内转移。

- ⅢB期: 出现胸外远处转移。

3. 鉴别诊断

由于穿刺活检的局限性,需要与混合型生殖细胞瘤、纵隔胚胎性癌、精原细胞瘤及胸腺癌等进行鉴别。这主要依赖于组织形态学和免疫组化标志物(如AFP, HCG, CD30, SALL4, CD5等)的综合分析。

治疗策略与预后展望

PMYST是一种侵袭性强的肿瘤,治疗上强调多学科综合治疗模式,主要以化疗和手术为主。

- 化疗: 化疗是核心治疗手段。对于II期及以上的患者,通常建议先行新辅助化疗(术前化疗)以缩小肿瘤、降低手术难度,术后再进行辅助化疗。经典的化疗方案包括:

- BEP方案: 博莱霉素 + 依托泊苷 + 顺铂

- VIP方案: 依托泊苷 + 异环磷酰胺 + 顺铂

- 由于博莱霉素可能引起肺毒性,VIP方案常被用作替代选择。

- 手术: 在身体条件允许的情况下,手术完全切除肿瘤是治愈的关键。对于新辅助化疗有效的患者,也应力求切除所有残留病灶。

制定个体化的治疗方案是改善预后的关键。患者在治疗过程中可能会遇到各种疑问,可以随时通过MedFind AI问诊服务获取专业的解答和支持。

该病例中的患者因肿瘤无法直接手术,接受了化疗,目前已带瘤生存8个月。研究表明,术前化疗后AFP水平的下降程度、残留肿块的病理状态以及有无肺转移是影响预后的重要因素。

总结

原发性纵隔卵黄囊瘤虽然是一种罕见且凶险的恶性肿瘤,但通过及时的影像学检查、血清AFP监测和精准的病理诊断,可以实现早期发现。以新辅助化疗联合根治性手术切除为主的综合治疗策略,是目前改善患者预后、提高生存率的最有效途径。