引言:多发性骨髓瘤治疗的新策略

溶瘤病毒疗法是一种前沿的肿瘤免疫治疗方法,它利用特殊病毒选择性地感染并摧毁癌细胞,同时激发人体自身免疫系统攻击肿瘤。然而,在多发性骨髓瘤(MM)这类血液系统恶性肿瘤的治疗中,如何有效地将病毒递送到骨髓中的肿瘤细胞,并克服机体的免疫清除,一直是临床应用的巨大挑战。近期,一项发表于《血液学与肿瘤学杂志》的研究为解决这一难题带来了突破性进展。

该研究深入探讨了蛋白酶体抑制剂(PIs)与溶瘤脊髓病毒(Reovirus, RV)联合治疗多发性骨髓瘤的协同作用机制,并公布了一项1b期临床试验的积极结果,为复发/难治性多发性骨髓瘤患者带来了新的治疗希望。

研究核心发现:卡非佐米如何“武装”溶瘤病毒?

研究人员发现,蛋白酶体抑制剂,特别是卡非佐米(Carfilzomib, CFZ),能够显著增强溶瘤病毒对多发性骨髓瘤的治疗效果。然而,其作用机制并非如传统认知那样直接增强病毒在肿瘤细胞内的复制。

- 增强病毒在免疫细胞中的复制:研究表明,PIs能显著促进溶瘤病毒在血液循环的单核细胞中大量复制。

- 将免疫细胞变为“运输车”:这些携带大量病毒的单核细胞,如同“特洛伊木马”,能够有效地将病毒运送到骨髓,并传递给多发性骨髓瘤细胞。

- 激活抗肿瘤免疫:该联合疗法不仅能直接杀伤肿瘤,还能有效激活患者体内的T细胞,形成针对肿瘤的特异性免疫反应。

这一机制的独特之处在于,其疗效并不依赖于肿瘤细胞本身是否对PIs敏感,这意味着即使是对卡非佐米等药物已经耐药的患者,也可能从这种联合治疗方案中获益。

关键机制揭秘:抑制抗病毒屏障,而非T细胞

研究团队通过一系列精密的实验,揭示了这一协同作用背后的分子机制。

1. 单核细胞是病毒复制的关键载体

通过单细胞质谱等先进技术分析,研究人员确认CD14+单核细胞是溶瘤病毒在体内的主要“宿主”。这些细胞表面高表达病毒进入所需的JAM-A受体。当使用药物清除小鼠体内的单核细胞后,溶瘤病毒在骨髓肿瘤中的复制能力显著下降,从而证实了单核细胞在病毒运输过程中的核心作用。

图1:PIs增强的溶瘤效应需要肿瘤微环境支持

图2:单核细胞是RV复制和传递的关键

2. PIs通过抑制NF-κB通路“解除”单核细胞的武装

当溶瘤病毒感染单核细胞时,会激活细胞内天然的NF-κB抗病毒信号通路,产生干扰素,从而抑制病毒的复制。而卡非佐米(CFZ)或硼替佐米(Bortezomib, BTZ)等PIs恰好能够阻断这一通路,抑制了干扰素的产生,为病毒在单核细胞内的高效复制创造了“温床”。重要的是,这种抑制作用是特异性的,并不会损害T细胞的活化功能,反而有助于后续的抗肿瘤免疫应答。

图3:PIs通过抑制NF-κB通路促进病毒复制

临床试验数据:联合疗法在真实世界中的疗效

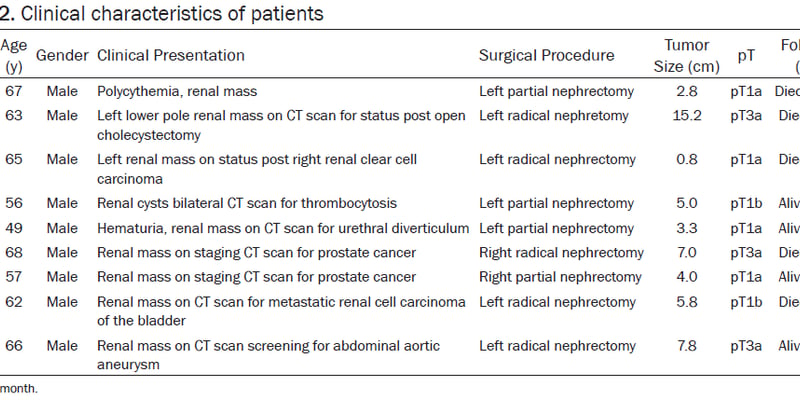

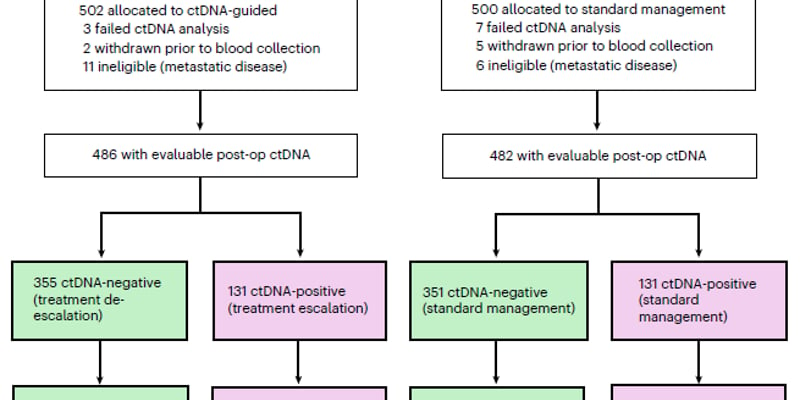

为了验证上述发现,研究团队开展了一项1b期临床试验,共纳入13名经过多线治疗的复发/难治性多发性骨髓瘤患者,评估了卡非佐米(CFZ)与溶瘤脊髓病毒(RV)联合治疗的安全性与疗效。

- 疗效显著:联合治疗的总体临床缓解率达到了53.8%,疾病控制率高达69.2%。

- 安全性可控:联合方案展现出良好的安全性。

- 免疫激活证据:治疗后,患者骨髓中检测到活跃的病毒复制信号,肿瘤细胞的PD-L1表达和凋亡水平均显著上调。同时,外周血中的单核细胞和CD8+ T细胞数量增加,T细胞被成功激活,并出现了针对肿瘤的克隆性扩增。

图4:临床试验显示联合治疗效果显著

图5:治疗后外周血免疫细胞变化

图6:T细胞应答被成功激活

研究总结与展望

本研究首次系统性地揭示了蛋白酶体抑制剂(PIs)在溶瘤病毒疗法中的全新免疫调节作用。它证实了PIs(如卡非佐米)可以通过抑制单核细胞的抗病毒反应,将其改造为高效的病毒“生产和运输工具”,从而增强对多发性骨髓瘤的杀伤效果,并启动强大的抗肿瘤免疫。这一发现为PI耐药的患者提供了新的治疗思路,也为未来设计更优化的溶瘤病毒联合免疫治疗方案(如联用免疫检查点抑制剂)提供了坚实的理论基础。

图7:联合治疗机制总结