引言:突破结直肠癌治疗瓶颈的新方向

结直肠癌(CRC)是全球范围内导致癌症死亡的主要原因之一。长期以来,其靶向治疗面临着严峻挑战。一方面,针对EGFR等经典靶点的药物,在约40%-50%的转移性结直肠癌患者中会出现耐药,导致治疗效果不佳;另一方面,尽管代谢重编程领域为癌症治疗带来了希望,但由于其复杂性,鲜有能够直接应用于临床的有效策略。近日,一项发表于《细胞代谢》杂志的研究为我们揭示了一条全新的路径,将肠道菌群、维生素与癌症进展联系了起来。

C26神经酰胺:驱动结直肠癌进展的“隐形推手”

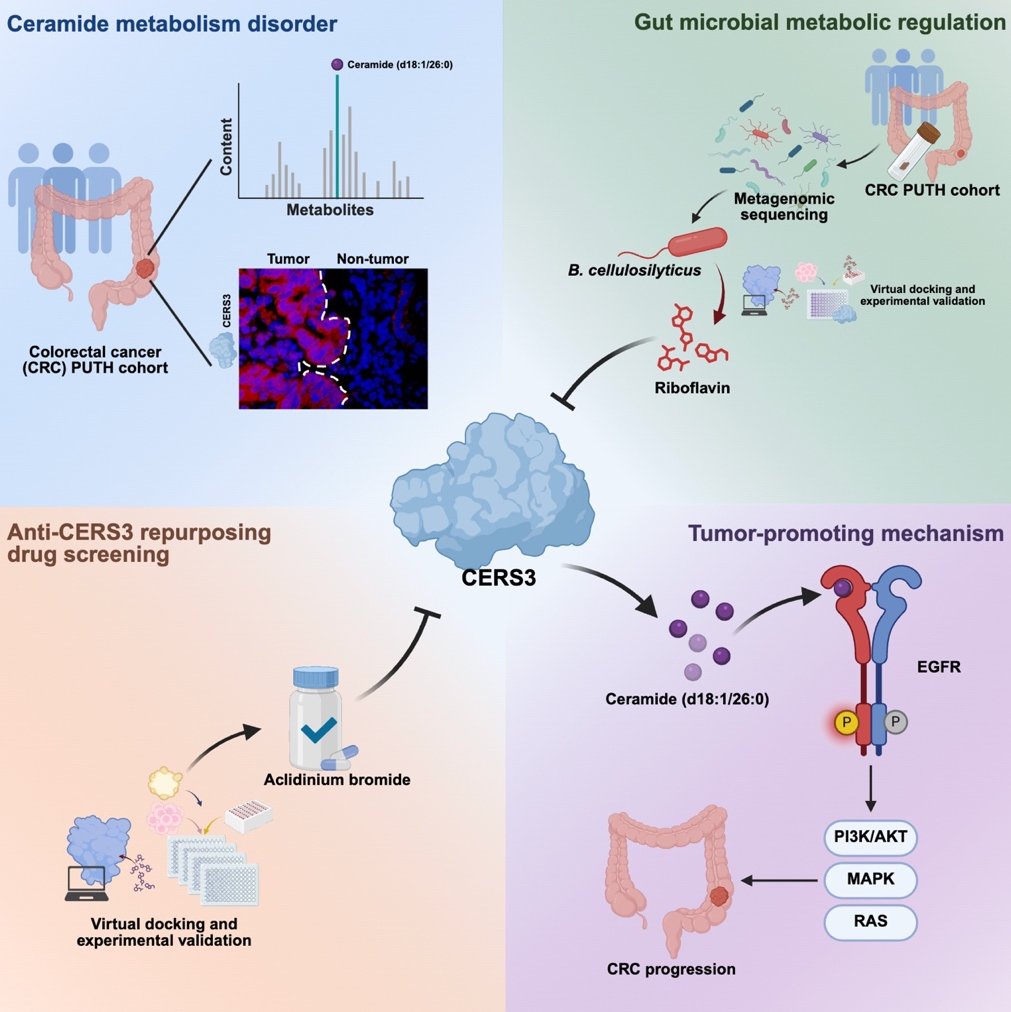

北京大学的科研团队通过对结直肠癌患者的肿瘤组织、血清和粪便样本进行深入分析,发现一种名为C26神经酰胺的超长链鞘脂分子在患者体内显著升高,并且其水平与肿瘤的恶性程度呈正相关。进一步研究证实,C26神经酰胺能够直接与EGFR(表皮生长因子受体)结合,从而激活下游信号通路,像“油门”一样加速癌细胞的增殖。这一发现揭示了结直肠癌进展的一个重要驱动因素。

肠道菌群与核黄素:源自人体的“天然解药”

研究人员注意到,负责合成C26神经酰胺的关键酶——神经酰胺合成酶CERS3,在结直肠癌组织中活性异常增高。有趣的是,CERS3在正常结肠组织中表达极低,这使其成为一个极具潜力的、特异性强的治疗靶点。

更令人惊喜的发现是,一种名为Bacteroides cellulosilyticus的肠道有益菌,与患者体内的C26神经酰胺水平及CERS3酶活性呈显著负相关。这意味着这种细菌可能在抑制肿瘤中扮演着重要角色。深入探索后,谜底被揭开:该细菌通过合成核黄素(即维生素B2),直接与CERS3酶结合并抑制其活性,从而“釜底抽薪”,减少了C26神经酰胺的产生,最终抑制了肿瘤的生长。这一发现为“食药同源”的理念在癌症精准治疗中的应用提供了有力的科学依据。

“老药新用”:阿地溴胺在结直肠癌治疗中的新潜力

既然CERS3是如此关键的靶点,那么是否有药物可以靶向它呢?研究团队通过筛选FDA批准的药物库,发现了一种用于治疗慢性阻塞性肺病(COPD)的药物——阿地溴胺(Aclidinium bromide),能够有效结合并抑制CERS3的活性。这意味着,阿地溴胺有望通过靶向“CERS3-C26神经酰胺-EGFR”这一信号轴,发挥抑制结直肠癌的功效。

临床数据显示,阿地溴胺作为一种成熟的药物,其安全性和耐受性良好。这一“老药新用”的发现,可能为结直肠癌患者提供一种副作用更小、更安全的治疗新选择,对于寻求更优治疗方案和关心药物价格与购买渠道的患者来说,无疑是一个重大利好消息。

研究总结与展望

总而言之,这项重磅研究不仅揭示了超长链神经酰胺在结直肠癌中的关键促癌作用,还阐明了肠道菌群来源的核黄素通过调控宿主代谢来抑制肿瘤的精妙机制。更重要的是,它验证了CERS3作为一个极具潜力的药物靶点,并为阿地溴胺等现有药物在结直肠癌治疗中的应用提供了新的可能性,为未来的靶向治疗策略开辟了全新的视角。