引言

CD19 CAR-T细胞疗法作为一种创新的免疫治疗手段,已经彻底改变了复发/难治性B细胞非霍奇金淋巴瘤(B-NHL)的治疗格局。近年来,其应用范围已扩展至系统性红斑狼疮(SLE)等自身免疫性疾病,并展现出良好的疗效。然而,临床观察发现,不同疾病患者在接受CAR-T治疗后,其安全性特征和副作用存在显著差异。本文将基于《Blood》期刊上的一项最新研究,深入探讨CAR-T疗法在淋巴瘤与系统性红斑狼疮治疗中的安全性差异及其背后的原因。

研究核心发现:淋巴瘤与红斑狼疮的安全性对比

德国学者进行了一项回顾性研究,纳入了48名复发/难治性大B细胞淋巴瘤患者和18名重度、难治性系统性红斑狼疮(SLE)患者,他们均接受了第二代CD19 CAR-T细胞治疗。研究结果揭示了两者在毒性反应和免疫恢复方面的关键不同。

1. 毒性反应:淋巴瘤患者面临更严峻的挑战

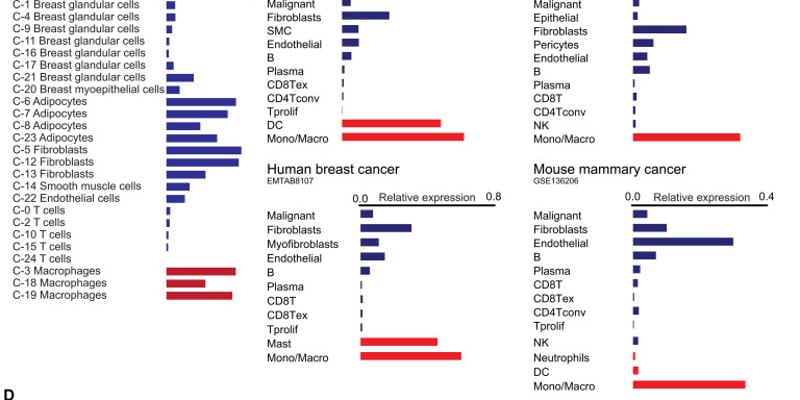

CAR-T治疗的主要副作用包括细胞因子释放综合征(CRS)、免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS)等。研究发现:

- 发生率与严重程度: 相比于SLE患者,淋巴瘤(B-NHL)患者的CRS和ICANS发生率更高,且症状更为严重。

- 干预治疗: 淋巴瘤患者需要使用托珠单抗和类固醇来控制副作用的比例更高,用药持续时间也更长。

- 炎症水平: 尽管治疗前两种患者的炎症细胞因子水平相似,但治疗后,淋巴瘤患者的IL-6等炎症标志物持续升高,而SLE患者则迅速下降,这直接关联到更轻的毒副反应。

2. CAR-T细胞动力学与免疫系统恢复

尽管两种疾病患者体内的CAR-T细胞扩增水平相似,但其后续动态和对免疫系统的影响却大相径庭。

- 细胞持久性: SLE患者体内的CD4+ CAR-T细胞消失速度更快,意味着CAR-T细胞的持久性较短。

- 血液学恢复: SLE患者的中性粒细胞计数(ANC)恢复更快,血小板水平在治疗前后均优于淋巴瘤患者,严重血细胞减少的持续时间也更短。

- 免疫重建: SLE患者的T细胞和B细胞恢复速度显著快于淋巴瘤患者。治疗后一年内,其T细胞水平即可恢复正常,B细胞的再生也出现得更早。

结论与启示

这项发表于《Blood》的研究明确指出,尽管CD19 CAR-T疗法在淋巴瘤和系统性红斑狼疮中均有效,但SLE患者表现出更优越的安全性特征:毒性反应更轻、CAR-T细胞持久性更短、适应性免疫系统恢复更快。

研究人员推测,这种良好的安全性可能与以下因素有关:SLE患者的系统性炎症水平相对较低,以及其造血和免疫系统受损程度较轻。这些发现为CAR-T疗法在自身免疫性疾病领域的应用提供了宝贵的安全性数据,也为未来根据不同疾病背景优化治疗方案、提高淋巴瘤等癌症患者的治疗体验和效果指明了方向。

参考文献

Fabian Müller, Nora Rebecca Schwingen, Melanie Hagen, et al. Comparison of the safety profiles of CD19-targeting CAR T-cell therapy in patients with SLE and B-cell lymphoma. Blood 2025; blood.2025028375.