乳腺癌病理诊断规范:2025 CACA 指南解读

乳腺癌的精准诊断是有效治疗的关键。2025年中国肿瘤整合诊治指南(CACA)对乳腺癌的病理学诊断报告提出了明确的规范。本文将深入解读该指南,帮助读者了解乳腺癌病理诊断的各个环节,为临床诊疗提供参考。

如果您正在寻求乳腺癌治疗方案,或者需要购买靶向药、抗癌药,MedFind可以为您提供专业的海外代购服务,让您足不出户就能获得所需的药物。

标本类型与固定

一、标本类型

乳腺癌病理诊断中常见的标本类型包括:

- 空芯针穿刺活检标本

- 真空辅助微创活检标本

- 各种手术切除标本(乳腺肿物切除术、乳腺病变保乳切除术、乳腺单纯切除术和乳腺改良根治术标本、前哨淋巴结活检(sentinel lymph node biopsy,SLNB)标本、腋窝淋巴结清扫术(axillary lymph node dissection,ALND)标本)

二、标本固定

穿刺或切除后的乳腺组织应立即固定(不得超过1h)。推荐使用4%中性甲醛固定液,由足够的磷酸盐缓冲生理盐水配制。对于切除标本,应将其每隔5mm切开,并用纱布或滤纸分隔组织片,以保证固定液的充分渗透。固定时间为6-72h。

取材及大体描述规范

接收标本时,必须核对患者姓名、床位号、住院号、标本名称及部位,确保信息准确无误。

一、空芯针穿刺活检标本

(1)大体检查及记录:标明穿刺组织的数目,每块组织的大小,包括直径和长度。

(2)取材:送检组织全部取材。空芯针穿刺活检标本不宜行术中快速冷冻切片病理学检查。

二、真空辅助微创活检标本

(1)大体检查及记录:标明活检组织的总大小。

(2)取材:送检组织全部取材。如临床送检组织标记“钙化”及“钙化旁”,需记录注明,并将其分别置于不同的包埋盒中。真空辅助微创活检标本不宜行术中快速冷冻切片病理学检查。

三、乳腺肿块切除标本

(1)大体检查及记录:按外科医师的标识确定送检标本的部位。若未标记,应联系外科医师明确切除标本所在的部位。测量标本三个径线的大小;若带皮肤,应测量皮肤的大小。测量肿瘤或可疑病变三个径线的大小。记录肿瘤或可疑病变的部位和外观。记录每块组织所对应的切片总数及编号。

(2)术中快速冷冻切片病理学检查取材:沿标本长轴每隔5mm做一个切面,如有明确肿块,在肿块处取材。如为钙化灶,宜对照X线摄片对可疑病变取材。如无明确肿块,在可疑病变处取材。

(3)常规石蜡包埋组织标本取材:若肿块或可疑病变最大径小于或等于5cm,应至少每1cm取材1块,必要时(如DCIS)宜将病变部位全部取材后送检。若肿块或可疑病变最大径大于5cm,应每1cm至少取材1块,必要时需补充取材甚至全部取材。乳腺实质的其他异常和皮肤均需取材。

四、乳腺病变保乳切除标本

1、大体检查及记录

(1)按外科医师的标识确定送检标本的部位。若未标记,应联系外科医师明确切除标本所在的部位。

(2)测量标本三个径线的大小,若附带皮肤,也需测量皮肤的大小。

(3)根据临床标记,正确放置标本,建议将标本各切缘(表面切缘、基底切缘、上切缘、下切缘、内切缘、外切缘)涂上不同颜色的染料。

(4)按从表面到基底的方向,沿标本长轴每隔5mm做一个切面,将标本平行切分为若干块组织,并保持各块组织的正确方向和顺序。

(5)仔细查找病灶,并测量肿瘤三个径线的大小;若为化疗后标本,则测量肿瘤大小;若为局切后标本,则描述残腔大小及有无残留病灶。

(6)测量肿瘤、瘤床或残腔距各切缘的距离,观察最近切缘。

(7)记录每块组织所对应的切片编号及对应取材内容

2、取材

(1)切缘取材:保乳标本切缘取材主要有两种方法:垂直切缘放射状取材(radial sections perpendicular to the margin)和切缘离断取材(shave sections of the margin)。两种切缘取材方法各有优缺点。无论采取何种取材方法,建议在取材前将6处标本切缘涂上不同颜色的染料,以便在镜下观察时能根据不同颜色对切缘做出准确的定位,并正确测量肿瘤和切缘的距离。保乳手术标本病理学检查报告中需明确切缘状态(阳性或阴性)。“阳性切缘”是指墨染切缘处有DCIS或浸润性癌侵犯。“阴性切缘”的定义并不一致,但多数指南或共识中将墨染切缘处无肿瘤定义为“阴性切缘”。对于切缘阴性者,应报告切缘与肿瘤的距离,建议用客观的定量描述而非主观描述(如距切缘近等)。

(2)垂直切缘放射状取材:根据手术医师对保乳手术标本所做的方位标记,垂直于基底将标本平行切成多个薄片(建议间隔5mm),观察每个切面的情况。描述肿瘤大小、所在位置及肿瘤距各切缘的距离,取材时将大体离肿瘤较近处的切缘与肿瘤一起全部取材,大体离肿瘤较远处的切缘抽样取材,镜下观察时准确测量切缘与肿瘤的距离。“垂直切缘放射状取材”的优点是能准确地测量病变与切缘的距离,缺点是工作量较大,且对大体离肿瘤较远的切缘只是抽样取材。

(3)切缘离断取材:将6处切缘组织离断,离断的切缘组织充分取材,镜下观察切缘累及情况。切缘离断取材的优点是取材量相对较少,能通过较少的切片对所有的切缘情况进行镜下观察,缺点是不能准确地测量病变与切缘的距离。

(4)肿瘤及周围组织取材:若肿块或可疑病灶最大径≦5cm,应沿肿瘤或可疑病变的最大切面至少每1cm取材1块,必要时(如DCIS)宜全部取材后送检。若肿块或可疑病变最大径大于5cm,则每1cm至少取材1块;如已诊断为DCIS,建议将病灶全部取材。若为新辅助治疗后标本,则参照《乳腺癌新辅助治疗的病理诊断专家共识(2020版)》进行取材。若为手术残腔:送检代表性的切面,包括可疑的残留病灶。

(5)补充切缘取材:若首次切除时为阳性切缘,需再次送检切缘。补充切缘亦可作为单独的标本同切除组织一同送检。若外科医师已对补充切缘中真正的切缘做了标记,可用染料对真正切缘处进行涂色,垂直于标记处切缘将标本连续切开并送检。如果标本较小,所有组织应全部送检。

五、乳腺切除术(包括单纯切除术和改良根治术)

1、大体检查及记录

按正确的方向摆放标本以便识别肿瘤所在的象限:改良根治术标本可通过识别腋窝组织来正确定位(腋窝组织朝向外上方)。单纯切除术标本,需根据外科医师的标记来定位,若未标记方向,则应与外科医师联系以确定标本的正确方向。建议标本的基底切缘涂上染料以便镜下观察切缘情况。测量整个标本及附带皮肤、腋窝组织的大小。描述皮肤的外观,如有无手术切口、穿刺点、瘢痕、红斑或水肿等。从基底部水平切开乳头,取乳头水平切面组织一块以观察输乳管的横断面,而后垂直于乳腺表面切开乳头其他组织。描述乳头、乳晕的外观,如有无破溃及湿疹样改变等。垂直于基底将标本切成连续的薄片。记录病灶所在象限位置,描述肿瘤的特征(质地、颜色、边界、与皮肤及深部结构的关系)。若有明确肿块,则测量肿瘤三个径线的大小;若为化疗后标本,则测量瘤床大小;若为局切后标本,则描述手术残腔大小及有无残留病灶。测量肿瘤、残腔、瘤床距最近表面切缘及基底切缘的距离,描述非肿瘤乳腺组织的情况。将腋窝脂肪组织同标本离断后,仔细寻找淋巴结,对规范的腋窝清扫标本宜至少找到10枚淋巴结。描述淋巴结的总数目及最大径范围、有无融合、有无与周围组织粘连。注意需附带淋巴结周围的结缔组织。

2、取材

原发肿瘤和手术残腔的取材:若为肿瘤,送检肿瘤的最大切面;若肿块或可疑病变最大径小于或等于5cm,应至少每1cm取材1块,必要时(如DCIS)宜全部取材后送检。若标本肿块或可疑病变最大径大于5cm,则每1cm至少取材1块,如已诊断为DCIS,应将病灶全部取材。若为化疗后瘤床,则参照《乳腺癌新辅助治疗的病理诊断专家共识(2020版)》取材。若为手术残腔,送检代表性的切面,包括可疑的残留病灶。对其余组织的异常病灶、乳头、距肿瘤最近处表面被覆皮肤、距肿瘤最近处基底切缘进行取材,尽可能取切缘的垂直切面。周围象限乳腺组织每个象限代表性取材1块。腋窝淋巴结:若淋巴结肉眼观察为阴性,则送检整个巴结行组织学检查;若淋巴结肉眼阳性,则沿淋巴结最大径剖开后取组织送检,注意需附带淋巴结周围的结缔组织,以识别淋巴结被膜外的肿瘤转移灶。

六、SLNB

(1)乳腺癌SLNB已逐渐取代传统的ALND来评估早期乳腺癌患者的区域淋巴结情况,SLNB阴性者可避免ALND。

孤立肿瘤细胞(isolated tumor cells,ITC):淋巴结中的肿瘤病灶直径≦0.2mm,且单张切片上的肿瘤细胞<200个。美国癌症联合会(American Joint Committee on Cancer,AJCC)定义其为pN0(i+)。

微转移:肿瘤转移灶最大径>0.2mm,但不超过2mm。AJCC定义其为pN1mi。

宏转移:肿瘤转移灶最大径>2mm

(2)术中病理学评估:前哨淋巴结中术中病理学评估的主要目的是检测出淋巴结中的转移病灶,以避免二次手术。

术中病理学评估的方法主要包括术中细胞印片、术中快速冷冻切片病理学检查和术中一步核酸扩增法:

①术中细胞印片:将淋巴结每间隔2mm切成若干片组织,仔细检查每片组织上是否存在肉眼可见的转移灶,对每个切面行细胞印片检查。术中细胞印片的优点是可保全整个淋巴结组织,对组织基本无损耗,可对淋巴结的不同切面取材,价廉,所需时间短,制作流程简单;缺点是在印片的高细胞背景下辨认出分散的癌细胞(如小叶癌)有一定难度。术中细胞印片有很好的诊断特异性和准确率,但对微转移和ITC的敏感性较低。

②术中快速冷冻切片病理学检查:将淋巴结每间隔2mm切成若干片组织,仔细检查每片组织上是否存在肉眼可见的转移灶,每片组织制成冷冻切片行病理学评估。术中快速冷冻切片病理学检查的优点是诊断特异性好、有较高的准确率,能够避免因假阳性而造成不必要的ALND;缺点是组织损耗,用时长,费用较高,且难以评估脂肪化的淋巴结等。

③术中一步核酸扩增法(OSNA):OSNA采用逆转录-环状介导等温扩增原理进行特定基因细胞角蛋白19(CK19)的扩增,通过对该特定基因扩增的定量检测快速判定淋巴结是否存在转移,并可提供区分宏转移、微转移的诊断依据。OSNA技术的优点是操作简便,并可对送检的淋巴结组织进行全面检测,显著降低了取样误差。OSNA作为一种客观标准化技术,可以在术中快速、准确地判断SLN状态,降低病理学诊断的主观性并减少病理科医生的工作负担。

④术后常规石蜡包埋组织病理学评估:将淋巴结每间隔2mm切成若干片组织,每片组织均制作成石蜡包埋组织块,每个组织块均进行H-E染色,不推荐常规进行连续切片和免疫组织化学染色。当组织块没有切全,或淋巴结内肿瘤病灶处于ITC和微转移或微转移与宏转移的临界状态时,可追加连续切片。对H-E染色诊断有困难的病例(如小叶癌样转移方式、新辅助治疗后淋巴结)可采用免疫组织化学染色进一步辅助诊断。

病理学诊断分类、分级和分期方案

一、组织学分型

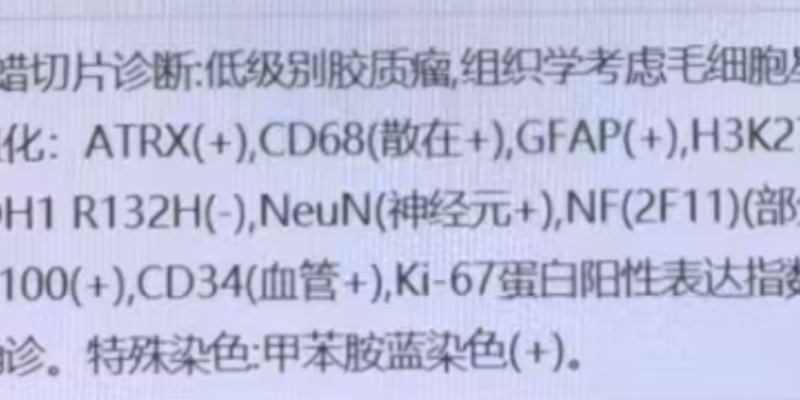

目前,乳腺癌的病理学诊断已从形态学结合免疫组化发展为形态学-免疫组化-分子生物学特征相结合。精准的组织学分型对患者的预后判断、治疗决策有重要指导作用。如大部分三阴性乳腺癌(triple-negative breast cancer,TNBC)恶性程度高、预后差,但也有一些低度恶性的TNBC生物学行为相对惰性,如分泌性癌、低级别腺鳞癌、纤维瘤病样梭形细胞癌、经典型腺样囊性癌等。对这部分低度恶性的TNBC除非有病理学检查证实的淋巴结转移,否则无需给予全身治疗。组织学分型主要依据第5版世界卫生组织(World Health Organization,WHO)乳腺肿瘤分类,某些组织学类型的准确区分需行免疫组织化学和(或)分子病理学检测后确定。部分组织学类型的乳腺癌具有独特的分子生物学特征,例如分泌性癌常伴有ETV6-NTRK3基因重排、经典型腺样囊性癌常有MYB-NFIB重排、低级别黏液表皮样癌常有CRTC1-MAML2重排、极性翻转的高细胞癌常伴有IDH2基因突变。

二、组织学分级

浸润性乳腺癌和DCIS的组织学分级

组织学分级是重要的预后因素。推荐采用Nottingham分级系统对浸润性乳腺癌进行组织学分级。根据腺管形成的比例、细胞的异型性和核分裂象计数三项指标分别独立评估,各给予1~3分,相加后根据总分将浸润性癌分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个级别。腺管分化程度的评估针对整个肿瘤,需要在低倍镜下评估。只计数有明确中央腺腔且由有极向肿瘤细胞包绕的结构,以腺管/肿瘤区域的百分比表示。细胞核多形性的评估要选取多形性最显著的区域。该项评估参考周围正常乳腺上皮细胞的细胞核大小、形状和核仁大小。当周边缺乏正常细胞时,可用淋巴细胞作为参照。当细胞核与周围正常上皮细胞的大小和形状相似、染色质均匀分布时,视为1分;当细胞核比正常细胞大,形状和大小有中等程度差异,可见单个核仁时,视为2分;当细胞核的大小有显著差异,核仁显著,可见多个核仁时应视为3分。只计数明确的核分裂象,不计数核浓染和核碎屑。核分裂象计数区域必须根据显微镜高倍视野的直径进行校正。核分裂象计数要选取增殖最活跃的区域,一般常见于肿瘤边缘,如果存在异质性,应选择核分裂象多的区域。

三、乳腺癌的分期

参见 AJCC第8版乳腺癌分期系统。包括传统的解剖学分期和预后分期。解剖学分期包括肿瘤的大小、累及范围(皮肤和胸壁受累情况)、淋巴结转移和远处转移情况。肿瘤大小的测量有多种方法,包括临床体检、影像学评估、病理大体测量和显微镜下测量。乳腺癌分期中涉及的肿瘤大小是指浸润癌的大小。由于体检、影像学及大体检查均无法区分浸润性癌和DCIS,因此显微镜下测量应该是最准确的测量方式。如果浸润性癌范围较大,无法用一个蜡块全部包埋,则以巨检时的肿瘤大小为准。若浸润性癌病灶局限,可以用一个蜡块全部包埋,肿瘤大小以显微镜下测量的尺寸为准。

(1)如果肿瘤组织中有浸润性癌和原位癌两种成分,肿瘤的大小应以浸润性成分的测量值为准。

(2)原位癌伴微浸润:出现微浸润时,应在报告中注明,并测量微浸润灶最大径;如为多灶微浸润,浸润灶大小不累加,需在报告中注明为多灶微浸润,并测量最大浸润灶的最大径。

(3)对肉眼能确定的发生于同一象限的两个以上多发性肿瘤病灶,应在病理学检查报告中注明为多灶性肿瘤,并分别测量大小,以最大浸润病灶作为分期依据。

(4)对肉眼能确定的发生于不同象限的两个以上肿瘤病灶,应在病理学检查报告中注明为多中心性肿瘤,并分别测量大小。

(5)如果肿瘤组织完全由DCIS组成,应尽量测量其范围。淋巴结状态是决定乳腺癌患者治疗和预后的重要因素,要特别仔细观察淋巴结的转移数目,从而做出准确的pN分期判断。预后分期是在传统解剖学分期基础上增加生物学信息,是解剖学分期的完善和补充。

四、免疫组化和分子病理学检测及其质量控制

(1) 应对所有乳腺浸润性癌病例进行雌激素受体(estrogen receptor,ER)、孕激素受体(progesterone receptor,PR)、人表皮生长因子受体2(human epidermal growth factor receptor 2,HER2)的免疫组化染色,HER2 2+病例应进一步行原位杂交(in situ hybridization,ISH)检测。对DCIS也建议进行ER、PR及HER2免疫组织化学染色。ER、PR的病理学报告需包含阳性细胞强度和百分比。ER、PR检测参考中国《乳腺癌雌、孕激素受体免疫组织化学检测指南(2015版)》,ER/PR阳性定义:≥1%的浸润性癌细胞呈阳性染色;当阳性细胞1%~10%时为ER/PR低表达。HER2检测参考中国《乳腺癌HER2检测指南(2019版)》。HER2免疫组织化学检测结果为IHC 1+或IHC 2+/ISH无扩增的局部晚期/晚期乳腺癌患者也可能从ADC药物治疗中获益。目前大多数研究将IHC 1+和IHC 2+/ISH无扩增者定义为HER2低表达。随着循证医学证据的不断积累,此定义有可能会发生改变。以下几点建议也许有助于区分IHC 0和IHC 1+:①严格按照指南标准进行判读。②应在高倍(40x)镜下区分判读HER2 IHC 0和1+。③对于IHC 0/HC 1+临界值附近的病例,可考虑请第二位病理科医师进行判读。④建议采用不同梯度表达水平的外对照(包含IHC 1+)。⑤需关注检测前、检测中和检测后的全流程质控。

(2)应对所有乳腺浸润性癌进行Ki-67增殖指数检测,并对癌细胞中阳性染色细胞所占的百分比进行报告。

(3)PD-L1检测:目前临床研究中采用的PD-L1检测是一套完整的系统,包括抗体、检测平台和判读系统。目前TNBC中PD-L1检测常用的抗体为22C3(DAKO),判读采用CPS评分。报告中应标明检测平台、抗体克隆号及评分方式。CPS评分公式如下:

PD-L1(DAKO22C3)CPS=PD-L1阳性细胞数(肿瘤细胞、淋巴细胞、巨噬细胞)/活的肿瘤细胞总数*100

(4)可进行肿瘤浸润淋巴细胞(tumor infiltrating lymphocyte,TIL)报告。

(5)开展乳腺癌免疫组织化学和分子病理学检测的实验室应建立完整有效的内部质量控制体系,具有合格资质的病理实验室应满足以下条件:①具备完善的标准操作程序,并严格遵照执行,做好每次检测情况的记录和存档工作。对同一组织不同批次染色结果开展重复性分析。检测相关的仪器和设备定期维护、校验。对于任何操作程序和试剂变化均重新进行严格的验证。②从事乳腺癌免疫组织化学和分子病理学检测的实验技术人员和病理学医师定期进行必要的培训、资格考核和能力评估。③实验室外部质控可通过参加有关外部质控活动来实现。外部质控的阳性符合率和阴性符合率达到90%以上。外部质控活动推荐每年参加1~2次。不具备检测条件的单位应妥善地保存好标本,以供具有相关资质的病理实验室进行检测。

五、病理学检查报告内容及规范

乳腺浸润性癌的病理学检查报告应包括与患者治疗和预后相关的所有内容,如肿瘤大小、组织学类型、组织学分级、有无并存的DCIS、有无淋巴管血管侵犯(lymphovascular invasion,LVI)、切缘和淋巴结情况等,还应包括ER、PR、HER2表达情况及Ki-67增殖指数。若为治疗后乳腺癌标本,还应该对治疗后反应进行病理学评估。DCIS的病理学诊断报告应报告核级别(低、中或高级别)和有无坏死、钙化、是否伴有微浸润、是否伴有小叶原位癌、Paget病等其他病变、前哨淋巴结情况、手术切缘情况以及ER、PR和HER2表达情况。对癌旁良性病变,应明确报告病变名称或类型。对保乳手术标本的评价应包括大体检查及显微镜观察中肿瘤距切缘最近处的距离、若切缘阳性,应注明切缘处肿瘤的类型。LVI需要与乳腺癌标本中经常出现的组织收缩所致的腔隙鉴别。相对而言,收缩腔在肿瘤组织内更常见,而在肿瘤主体周围寻找LVI更可靠。

MedFind温馨提示:本文仅为指南解读,具体诊疗方案请咨询专业医生。如果您在海外购药方面有任何疑问,欢迎访问MedFind官网,我们提供专业的AI问诊和药物信息服务,助力您的抗癌之路。